如果你讀過我更早些的文章,那麼你可能已經發現了,雖然問題的朝向不盡相同,但我的處理手段變化總是有種試探性、摸索性、猶猶豫豫,都有點走到半截的感覺。當然,游到深水區,當然小心為妙,老手會收起船帆,壓上重物,規避風浪。

但涉世未深的舵手,他有樣學樣,照著老把式做,很可能形成不了自己的風格,或者說,這時候,Ta頂上了師傅的面具,這就跟武林門派一樣:他是武當的,他是少林的,而你令狐沖頂著岳不群的臉孔。

當然,令狐沖這種角色,他有自主性,會意識到劇本走向的曲折晦暗,及時改弦易轍。但他做自己的嘗試,並沒有贏得全部,他得到了自由,但失去了穩定的社會關系、可預期的安寧生活、以及心中所愛的岳靈珊。另外,他獲得的東西也未盡如意,想要得到的自由幾乎變質,明教的內部鬥爭、武林的骯髒勾當…這些髒活,以他的性格,絕對沒法處理得妥帖平穩,如果沒有任盈盈機械降神,讓令狐沖成功地換上更輕快的新面具,後面絕難收尾。

但我想,更重要的其實是,這筆自我變形的買賣,不是錢貨兩訖、乾脆利落,付出獲得都不可預期。而如果想衡量這種變化,不應該緊盯著每個環節,看花眼也未必能知道所有細節。可能更好的方式,是看向角色的這幅面具,這個社會人格所應對和朝向的那個舞台,那個劇本、那個假面舞會。

面具源起

使用面具,當然是把它覆蓋在面部之上,它主要用來保護、隱蔽、表演,當然有些非典型的用法,好比游坦之那樣把鐵面戴在臉上是對過去的塵封,象徵著一段不堪的往事。

但其他幾種用法都挺好理解:戰爭或危險作業時候防止面部受創,在疫情之下變成了阻隔病菌的口罩;作為隱匿身份的一種方式,給犯罪嫌疑人打上的馬賽克、無痕瀏覽的圖標;人之轉換的標識物,這個角色從此進入了另一個語境,演出新的劇本。文章中,我會著重講最後一種,另兩種作用並非不重要,但我不會刻意強調。

面具的起源可能與狩獵有關,先民最初使用面具是為了躲避或追捕野獸,由於承受風險,擔任捕獵的人們,也獲得了分配獵物的權力。進而,由於他們控制了口糧,對飲食起居也就有一定話語權,他們的階層也隨之提升。這時候動物的面具不再朝向動物,而是朝向人類。在捕獵與分配過程中,這種連接生死與豐足的儀式,面向人類,進而投射出更高的信仰,即朝向鬼神。

這時候切肉的人,同時也成為祭司,他們在儀式中所切割的動物屍體,面向的是一種超人的鬼神,他們駕馭自然的節律。這種儀式往往帶有喃喃的吟誦聲音,伴以火光熊熊下的降神舞蹈,這在初民信仰中很常見,依然見於各色薩滿教之中。同時,在聲音媒介之外,面具也是這種儀式的重要象徵物。他們最開始可能使用塗料抹在臉上,某種固定的花紋成為特定儀式的象徵,凝聚了一整套流程,固化為一副面具。我們看到三星堆面具突出的眼耳可能困惑不解,但祭司戴上之後就真的目接千里。

面具與豐收、生死、戲劇等等領域都有關聯,這些獨立的項目,在原初祭典的分化後,逐漸散落,它們分離,成熟。戲劇與文明形態的關聯仍然緊密,事實上,在戲劇中凝結了多少的生死、戰爭、慶典、神鬼。甚至到了現在,寫實文學中還有這種痕跡,但已經被多年的史學記錄摩擦地滑順而溫和了。

我不熟悉日本能劇,也不太懂中國的儺戲,所以舉的例子更傾向於用西方的作品。當然這是我的問題,並不是表達喜好或褒貶。在古希臘的酒神祭典上,人們開懷暢飲,醉醺醺地載歌載舞,在豐收谷堆下男女歡好,還有另一個我們現在看來更怪的,他們這時候看悲劇。

伴隨悲劇的面具佩戴,世界為之一變,祭司或演員仿佛披上一件鬥篷,如同一個切換器,巨大變化在腦內發生,承接另一種形態自己之前,當然是戰栗、不自然的。佩戴過程,成為一個時空隧道。

改換面具

但佩戴面具未見得只是心念電轉,有時候它也構成一種負擔。戴上面具的一刻,改變已然發生,其效力需要在舞台之上的表演中呈現出來,如同緩釋膠囊的釋放。你很可能認為舞台的時間是短暫的,的確,但這個舞台也許比你想像的更大,我甚至要這樣講,舞台之下也是另一個劇場。

在更廣泛的意義上講,面具代表一種生活模式,因此在圈子里面,特定的面具很難摘下。它不像是具備交換率的數學公式,可以反過來用。一種很難換下的面具,當然很符合心理學對人格的界定。如同榮格所言,人格面具(persona)是在不同環境下切換的,每幅面具也投下一道暗影(shadow)。面具不會約束人的行動范圍,但它會縛住人的思路,呈現出清晰的幾條軌跡。

這里還有可挖的東西,比如說:人格與社會結構的相互適應,真的如同舞台角色的關系嗎?人格的自我覺知與實際的運作方式是否也有出入?這我還沒想清楚,心理學里面已經融合進了很多現代思潮,它變得有點復雜,以後有機會再聊。

自由主義的一大關切,就是認為人有選擇自己環境的自由,可以從剛性約束中解放自身。人勢必要生活在特定環境中,但決定生活在哪一個環境之中的,是理性的思考者。這種理解與期許,浸潤著西方的現代性激流。從等級制的奴隸社會,到中世紀的神學階級,再到文藝復興、宗教改革的人本意識覺醒,加上義大利乃至整個歐洲犬牙交錯的權力格局,激發了協商的商議邏輯,如果對某一地區不滿,就可以換到另一個地方去。

這里我們暫且不論西方現代性這個點子是否成立,或者假設其成立,現代性之間的優劣之分。僅僅從面具的角度來看,這是一個枷鎖逐漸解脫的過程,人民終於可以自行抉擇他們的未來了。

但,真的是這樣嗎?

是,但也不全是(Yes and no)。這種可選擇的想像,其實預定了一個可探索的外在部分,期待這種外部性,其實是要求取一種可兌現的切換過程。這些尚未探索的新生活,新面具和新舞台,如果不曾親身試試,畢竟還是紙面的預演。當然,反過來說,這種信條也不鼓勵朝三暮四的自了漢,而是說人擁有隨時抽身而出的可能性,這讓人有動力撐下去,但的確,因為兌現機會渺茫,往往還是顯得有些空洞。

切換面具的過程,不是摘下這一個戴上另一個,這不是穿脫衣服。你也許沒想過,素麵朝天其實也是一種面具,如同裸體也是一種穿著,日本能劇里面就管自己的臉叫做直面。

但素麵朝天的感覺,並不是如同裸露出果核的蘋果,我更傾向於認為,人性是個剝不完的洋蔥,我們不斷剝離虛偽的自己,試圖返璞歸真,每剝下一層的時候,我們可能這樣想,也許下層就是那個堅實的內核,那個堅硬普遍的人性。但這個旅程不曾終結,自我是就在這種剝離的過程中逐漸構成,這種探索同時也是種自我消耗。

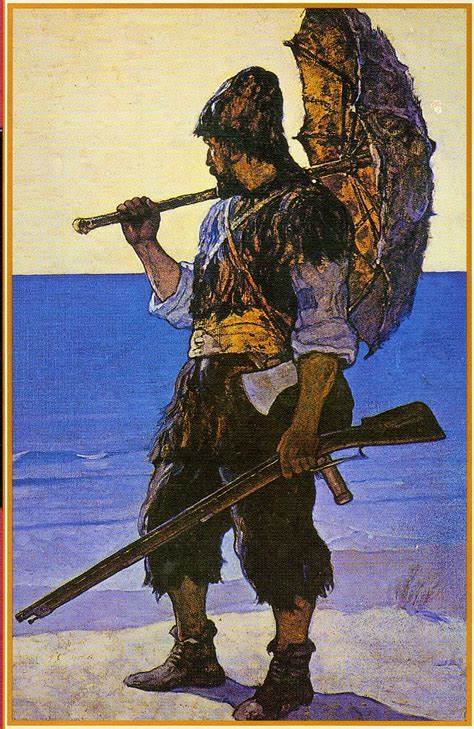

這樣來看,切換角色與面具,未必總如我們所願,自主開展,自主完成。這個過程比我們想像得更漫長,更煎熬。但有一點很有趣,這種角色切換的目的和標的是怎麼出現的?或者說,自我是如何探索出新面具的?這時候,我們可以讀一讀《魯濱遜漂流記》。那是絕佳的思想實驗,是一個人的社會。

單人社會

註笛福作品之中的殖民氣息與居高臨下的西方文明中心很鮮明,但其中資產階級所揭曉的自我管理與自我期待,仍然具有參考性。另外,對文本的解析,諸多名家已然珠玉在前,可以接到自然法、社會契約以及原始狀態之上,這超出我能力范圍,行文中還是基本按照文本順序描述。

我小時候經常被要求看些名著,因為我比較內向,所以看書不是個苦差。不過,盡管年齡尚小,我也有些閱讀偏好,特別喜歡探險題材。那時候我的探索欲很旺盛,可供開拓的空間似乎無比寬廣,我讀得很快,讀完一本,就期待下一本。

因為這樣,我一讀《魯濱遜漂流記》就喜歡上了,當時我不懂笛福所處的英國社會生態,也不管那麼強烈的求生意志從哪來的。最吸引我的,還是那一個個故事:出海漂流、孤島餘生、邂逅禮拜五,讀起來身臨其境,仿佛隨笛福的筆尖一同漫遊,這豐富了孤獨的我的眼界。

但現在回頭來看,這種探索與開闊,並不是極目遠眺茫茫大海上的無人荒島,而是從根底上拆分整個社會,看到里面齒輪咬合的見微知著。魯濱遜真正離開的是什麼?其實並不是那個安逸家庭,而是整個社會環境,即那個人滿為患的舞台。但漂流記不是一部獨角戲,它還是一部熱鬧的眾生相,但有趣的是,演員仍然只有一位。

但並不是講,魯濱遜離群索居就自動脫離社會了。在物理的意義上,的確是這樣,但為了維持人的基本需求,假設想要只靠一己之力,就需要強健的精神體魄,一些運氣,提早的籌劃,另外更重要的,是較低的物質欲望,如同住在瓦爾登湖畔的梭羅。

但魯濱遜是這樣銳意進取的人,他的進取心驅使著他不去做律師而去出海,在海上它經歷風浪一度灰心,天氣轉好後立刻繼續打起信心,在小島上射殺獅子未果差點被吞,被海盜虜做奴隸兩年,逃出來後,在巴西做生意並小有積蓄,哇,總該消停一下了吧?他不,他又出海了,這次又出了岔子,船隻貨品漏掉了,沒法交差,那麼就往遠里走,這下遇到的風浪把船打散了,魯濱遜也流落荒島了。這下所有的環境切換暫時停止了,因為可以交換的資本都已經喪失,他只剩下一條命了。

他孑然一身,想要生存還是需要付出很大的努力。實際上這個作品就是以魯濱遜自述的形式開展的,其實也可以看做一個長篇的自我合理化文本。舉例而言,魯濱遜在日記中,會用附錄向虛擬的讀者解釋自己今天這樣做的目的,而在逐漸適應之後,他就不再寫這種冗長的解釋了;另外,關於對自己在島上的pros&cons,有一條竟然是警示後人,究竟這個後人在哪里呢?當然,在遭地震或是發瘧疾的時候,他的自省將他引向懺悔與上帝,這個上帝並不是一個宗教存在,更接近他的社會性所造出的聆聽者。

如同「我的自述」一章所講,他有一種「進取心」,沒有這種進取心,他沒法在這個荒島上生活四年。實際上,他雖然對自己的境遇感覺痛苦,但禱告中對父母或上帝表示歉疚之後,他又活靈活現地開始做事了,他雖然愧疚,但絕不後悔。

魯濱遜依靠自己的機敏與聰慧,以一己之力重現了手工業、食品業、建築業的分工合作,他自己作為一個匿名的參與者,在不同時間內參與同一條流水線,雖然是較為基礎的形態,但這的確是完整的流水線,盡管很緩慢。

我小時候看這本書的時候,對特定工作的工序很好奇,麵包是怎麼做的、桌子是怎麼做的、船隻是怎麼做的…另外, 讓人印象深刻的是,一項突破會帶來激發另一個遲滯的線路,這一條的觸發還會激發下一條…學會制陶之後,魯濱遜終於可以煮湯了;木匠工藝讓杵面成為可能,也帶來了獨木舟。

但有些東西還是沒法包圓,比如鑄鐵、紡織,以及火藥、槍械,他對做不出啤酒感到惋惜。隨著時間推移,魯濱遜也自覺這個小天地無甚生趣,整天所聽的,只有鸚鵡的學舌聲。他不再安分,做了個小船,似乎他又要切換舞台了,在這時,笛福送來了陌生的腳印。

面對可能存在的他人,魯濱遜又動搖了,他覺得人生無常,自己期待的夥伴,竟帶來如此巨大的威脅(主要是生活資料上的),他在警惕戒備中生活了兩年,最終他救下了俘虜禮拜五。而後他試探著與他接觸,禁止他吃人肉,教會他英語,並攜帶著禮拜五重返英國社會(並繼續經商,多年後為那個荒島帶去物資)。

自我敘事

正像前面說的,當前這個舞台只是眾多舞台之中的一個,現代人總有切換舞台的動力,可以換換地方,透口氣,然後再回到場上拼殺,或者再也不回去。那種內心的世界,是自己的小天地,它就像是魯濱遜的孤島,我們要在這里重建整個精神世界的分工。但這個避難所並不是與世隔絕,它的磚瓦和柱石,是從外界輸入的。整飭這個小空間的,是有節奏的內外交換,排出不潔污垢,運入奇珍異寶;這里是面具的鑄造所在,你可能明珠投暗,也可能披沙瀝金。是舞台幕後的准備工作,我們期待著煥然一新。

多身份的切換乃至並存,這是挺晚近的事情,我們並不天然如此。面具使用與舞台切換相互映襯,但對於實際轉換的演員,這是個困難而艱巨的任務。如今,狀態切換不再以社群、宗族或宗教的範式展開,我們變得前所未有地自由,但也迷失於無限多的選擇之中。我們肩負的責任更重了,我們要為自己化妝,為自己製作面具,為自己報幕,並且拉開下一場的幕布,並自己走到台上。

這些報幕詞,飽蘸著過往自我的痕跡,在新的舞台上,它們反而顯得侷促而多餘:「我怎麼還這樣呢?明明已經做出決定了。」這甚至像是為自己打氣:「你可要好好地變成那個我啊,拜託了。」當然,這種轉變發生之時,我們總是有點興奮的。就像外出的遊子,絕不顧念父母的囑咐,直到某一日懷鄉情緒把Ta吞沒。

這時回望那些文章,文本的含義不再侷限於功能的用途,其中所囊括的,不再是原來的自我期許,畢竟變化已然發生了,當你用力寫的時候,時代就在你的筆下,它甚至有可能超越一時一地,進入不朽的序列之中。

當我們看莎士比亞和陀思妥耶夫斯基的時候,你會很明白我在說什麼,我們並不是學歷史然後在這些作品里面找對應,而是通過這些偉大的、有時代侷限的作品中,反過來瞭解那個時代,甚至瞭解了所有時代。

這種脫靶的「自我確證」,可能呈現出另一個令人尷尬的事實,舞台和演員的關系比我們想像得要更復雜和糾纏,面具只是個階段性產物。但隨時間推移,陳列的面具,總會變得陌生而不近人情。這是種非意圖後果:關注自我的目光,會繞個圈子,到達更開闊的天地;關注集體的目光,有時也會回到個人。

作為人生演員的我們,不要羞於認識到自己的演員身份,這不意味著虛假。即使如同塑料的愛情也代表了部分的真實。隨報幕聲開展的,是一段新旅程。這一篇文章,不也是一份報幕詞嗎?這幅面具會變成什麼樣子?我不知道,走著瞧吧。

假面舞會

我是假面舞會珠寶的守護者,我等待你,或等待永恆。

假面舞會,不散的筵席,

迷失其中的演員,鏡中呈現出無限的臉孔。

這張臉曾經屬於我嗎?

臉上的油彩已經褪去,這里過寬,那里過窄。

好戲連台,疲於奔命;

往事杳然,面具塵封。

罩在面上的,到底是什麼呢?

是血肉?是油彩?還是石板?是塑料?

又或者,

是思想?是觀念?是自我認同?是意識形態?

為什麼,我要長這麼一張臉呢?

為什麼,我要看人的臉面過活呢?

我們不去問,繼續演下去。

繼續,換著面具。

它如此虛幻,又如此真實;

如同我們所求,如此真實,又如同泡影。

來源:機核