I. 介入與疏離的失敗

無論是被譽為「第九藝術」,還是被當作緊張生活之餘的放鬆,遊戲似乎總與「逃離」這二字綁定在一起:前者是對「遊戲無價值」這一命題的逃離,而後者則是對現世痛苦的遺忘。在這「高雅」與「庸俗」的兩端里,我們試圖尋找遊戲的定位,而這定位的起點並非出於某種肯定性——正相反,它的起點是否定。

談到否定這一話題,也許最先浮現在我們腦海中的會有薩特的名字。西西弗斯——作為存在主義不倒的旗幟,以其徒勞的否定而聞名。格雷厄姆·艾倫(Graham Allen)在《導讀巴特》一書中對存在主義者的這種精神做出了精到的概述:

這種口號式的宣言確實令人神往,但其本質即使不是膚淺的,至少也是過時的。同羅曼·羅蘭那種「世上只有一種英雄主義,就是在認清生活真相之後依然熱愛生活」的宣言一樣,薩特的理想已經變成了一種「前現代的回聲」、「一種田園牧歌式的幻想」,不足以應對現今越來越復雜的社會和問題。

我們的遊戲不也正是這樣嗎?我們宣稱這是種「益腦」的活動,但是必須給它打上「適度」的限定標簽才行;我們認為它可以擔起「藝術」的大旗,但是無數作品在商界的折腰都讓它的正名受挫。或許我們也可以認為:「玩就行了,幹嘛給它附加這麼多額外價值呢?」但是這種嬉皮士式的氣魄在碰到現世的稜角之後立即就受挫,進而枯萎了:由於日復一日的勞作、對自己和家人生計的考量、其他運動或娛樂方式的吸引……無數的玩家轉為觀看者,再從觀看者之中淡出。此後,遊戲在他們的生活中再也沒了蹤影。這就像薩特《局外人》中那種疏離的零度寫作態度一樣——我們用著一種輕蔑的態度對待它,而它亦用一種漠然的態度回應我們。我們不過是以一種麻木的態度熬過和遊戲相處的時間而已。隨著遊戲時間的結束,我們在遊玩時快感再度被現實的煩惱驅逐;隨著熱度的消退,我們在享樂時的執著化成網際網路角落里的攻略,繼而再隨著網站的消失而碎為塵埃。如此一來,嬉皮士和輕度玩家們便被拋離了遊戲的世界,繼而不再存在,成為虛無。

而那些「老玩家」、「核心玩家」又如何呢?他們的堅持會有所不一樣嗎?這個問題似乎很難回答。我們總能聽到這樣的聲音:「中文網際網路已經完蛋啦!」「中國遊戲界已經完蛋啦!」「中國遊戲環境已經爛透啦!」對於我個人而言,這種發言當然是一種偏見:他們就像上文所言的嬉皮士一樣,即使想在「超脫」上發力,可最終卻一再地沉淪於泥淖之中。但是,他們的聲音至少指出了一些問題——我們的遊戲已經被高度的異化和標簽化了。想想我們在各個社區里看到的謾罵和爭執吧!有多少個遊戲,就有多少個身份標簽。有多少種遊玩方式,就有多少種打壓與歧視。被我們用來娛樂的似乎不再是遊戲本身,而是彼此之間的侮辱與欺凌。但這又和遊戲有什麼關系呢?對於遊戲之本身而言,這和「藝術」、「娛樂」都沾不上邊。對於遊戲的製作商而言,這也無損於他們的收益。或者我們可以用一種歹毒的誅心之論猜測:他們樂於見到玩家之間的攻伐。謾罵就是討論,而討論就是熱度。所謂「黑紅也是紅」。在玩家彼此之間打得頭破血流的同時,他們在正穩坐釣魚台,譏諷地看著面前這些給他們送錢還彼此屠戮的蠢貨。

然而,這樣一種高度的符號化和異化的恐怖還不止於此:不僅是「低俗」的掐架,就是關於遊戲的「高雅哲學文本」也難免被牽涉其中。這正是遊戲這一產物作為資本主義產物的魔力:它們可以消解任何形式的銳度,繼而將之轉變成一種新的商品進行消費。這同羅蘭·巴特在談論先鋒戲劇時的情況是一樣的:「一旦一種新的語言的刀刃被磨鈍,資產階級不會拒絕去容納它,按照自己的需要去運用它。」玩家對遊戲的爭執被它(即資本主義和消費社會)利用,繼而脫離了純粹的遊戲;而批判這種爭執的批判又會被再度利用,繼而又脫離了純粹的批判。事實上,這樣的事情已經屢見不鮮了:一個以言辭犀利著稱的學者會突然在某一天為他批判過的媚俗遊戲代言;又或者一個以往罵罵咧咧的「真性情」、「仗義直言」的評測者突然變成了「資本的走狗」。所謂「屠龍勇士終成惡龍」的戲碼,彰顯的正是這樣一出鬧劇。

II. 形式與意義的解體

作為結構主義運動的代表人之一,羅蘭·巴特所分析的正是這種事物——從他《流行體系》這本書的名字就可以看出來:他關注的不是遠在天邊的「高雅命題」,而是「長在地上」的大眾文化。

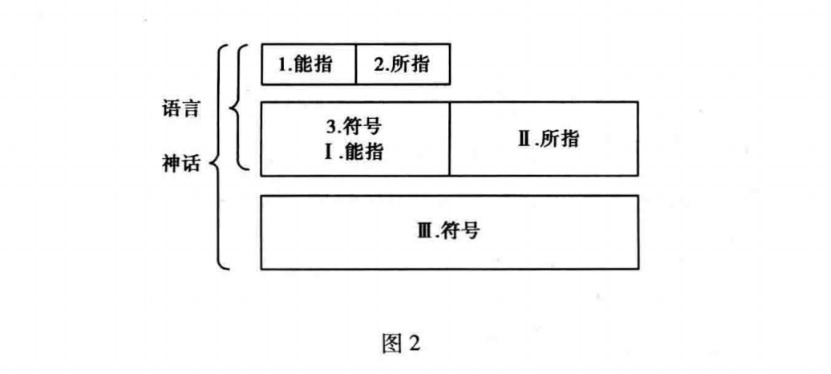

巴特利用索緒爾的語言學概念,對我們的流行進行了一次解體與分析。在進一步了解他的分析之前,我們先需要學習一下索緒爾「能指」和「所指」的概念:

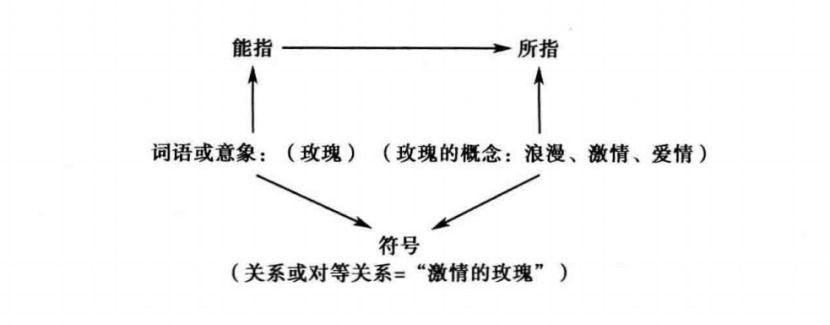

譬如,在英語中,「Rose[ roʊz]」這一聲音的組合和發出就是能指,而這一聲音所引起的我們腦中的圖像,即我們心中的概念——某種薔薇科、薔薇屬多種植物和培育花卉——就是所指。

巴特將能指和所指進行組合,構成了符號的概念。

如上圖,其中的能指1就是「Rose[ roʊz]」,所指2就是「某種薔薇科、薔薇屬多種植物和培育花卉」,而他們的融合構成了3,也就是作為符號的語言。然而,巴特認為:索緒爾的這種分類在我們的語言中是不構成意義的。因為語言是二級三層的級系統,而剛剛我們所說的組合只是停留在最底層(即圖中的最上層)。只有當語言參與第二層級:即第二層和第三層的運動時,它的意義才能形成。

在第二層級中,上一層級的能指和所指構成的符號轉變成了這一層級中的能指,巴特把它稱為意象,而這一層級中的所指,則被巴特稱為概念。通過「玫瑰」這一能指和「浪漫」這一意向,我們才得到了日用之中的代表著浪漫玫瑰。

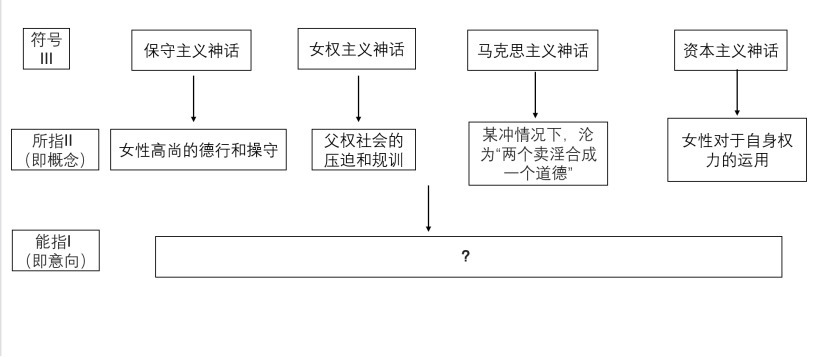

也許你看到上面的論述可能感到有些困惑,那麼讓我在此時轉變一個例子:使用「貞潔」這個更有沖擊力的詞匯進行說明。「[zhēn jié]」就是上面圖2中的序號1,即第一層級中的能指;而「某具未進行過性活動的女性的肉身」就是序號2,即第一層級中的所指。如果我們單獨把「[zhēn jié]」和「某具未進行過性活動的女性的肉身」糅合成一個符號,其實是無法在語言層面理解它的——我們需要進入層級2,將序號1和序號2打包成一個新的能指(序號3),而賦予它一個新的所指,才能理解何為貞潔:比如說,「貞潔(能指I)」就是「一種對於女性的壓迫與規訓的價值觀(所指II)」。這時,我們才真正地剖析了何為語言符號。

巴特指出,我們在層級2的活動實際上不過是對層級1活動的重復,這一連結指向了層級3——一個更大的符號III。我們暫時可以稱這個更大的符號為神話(更准確地說,神話實際上是從層級2走向層級3的意指過程)。還是讓我們用上文的貞潔作為例子:我們有沒有想過,將貞潔這一意象(層級2中的能指)和各種概念(層級2中的所指)連接的是一種什麼樣的神話?讓我來用下面的圖舉幾個例子。

我們可以看到,不同神話對於概念有著不同的規定,而概念(所指II)充實了空洞的形式(能指I;在此時,它不再是層級1和層級2之間充滿了意義的意象,而是變為了層級2和層級3之間空白的形式——巴特稱,這其實是同一事物在兩個系統中的不同名字)。往下推演下去,能指1和所指2也被之規定了。這就是說:我們一切語言的獲得,都有可能被某一種神話潛在地規定。而這一規定的可怕之處在於:到最後它指向了每一個具體的肉體——你該如何使用你的肉身呢?如果你信奉保守主義,那麼也許你過的是一種絕對的禁慾主義生活。如果你偏好女權主義,那麼最激進的情況下,你也許寧願過一種杯水主義的生活。神話通過語言符號,一步步控制和規訓了我們。

此時讓我們再想一想上一節中的遊戲問題:作為一種巨大的神話,資本主義和消費社會對我們進行了符號的劃分,進而操縱著每一個個體。我們平時總有一種把神話作為實體的傾向,而一旦被實體化,神話就完成了它的脫罪:比如說,我們會認為是「某某大資本家」毀了某款遊戲。就拿最近的星空舉例(讓我們先假設它是一款失敗的遊戲):「斯賓塞和微軟毀了星空」。這種批判把所有錯誤歸咎到了某一個體的頭上(作為「萬惡大資本家」的斯賓塞,或者是「不思進取的陶德和B社」),從而忽略了神話(資本主義和消費社會)本身(或者你也可以等效替代為「考迪克毀了暴雪」)。在這里,有兩件至關重要的事情被忽略了:第一,斯賓塞、陶德或者考迪克作為個體是只是神話(資本主義和消費社會)中的玩家,更准確地說,是掌握了「財富密碼」的優勝者。他們可以利用規則,但不能改變規則本身——如果違反規則,他們自身也是死路一條(比如持續不斷地生產玩家不喜歡的遊戲,最終像暴雪一樣被玩家唾棄)。第二,作為神話的資本主義和消費社會是一種模式或形式,而不是一種實體:這說明它們自身亦是空洞的,可以被隨意更改或替換——比如,我作為一個女權主義者,可以通過與保守主義者不同的方式來使用我的肉體。

如果你是「流行之神」的玩家,或者是大巴的流行之神節目的忠實聽眾,也許你會想起里面的科學線和靈異線。實際上,這並不是真和假的劃分,也不是進步科學和落後迷信的區別,而是兩種完全不同的神話體系:就如上文中和貞潔有關的神話一樣,對體系的選擇也必然影響了你現世的生活,決定了你存在的路徑,操縱了你此岸的命運。

歡迎關注流行之神節目~

而我們最常犯的錯誤就是:經常在第二層面的語言上打架,即在符號和標簽上爭吵。而實際上,這些語言和符號不過是被神話這一「至上價值」所劫持。而我們的一切反抗與爭吵不過是這些至上價值的戰場而已,甚至連我們的實踐、我們的身體也是它們的戰場(如上文對貞潔的論述)。而在這期間的符號載體就變成了一種真空,它的初始意義早就被人遺忘了,只能變成個體和至上價值(神話)爭奪的武器而已。

讓我們想想玩家社群中的那些互相攻訐。這些從遊戲到人身攻擊的轉向並非無來由的、突然的。這就是我在上面所提到的:我們「經常在第二層面的語言上打架,即在符號和標簽上爭吵」。比如,我們這些玩家被符號劃分為某些類型:MOBA玩家、FPS玩家、MMORPG玩家(當然也可以有不同的分類方式,比如說「硬核玩家」和「輕度玩家」)……而這些分類在高度分化的同時又彼此交融,勢必發生激烈的衝突——甚至同一遊戲內也存在著各種身份政治:薩爾達玩家和原神玩家的衝突、黑暗靈魂里的「魂玩家」和「魂小鬼」、「雲玩家」和「大手子」……最初只是為了獲得快樂的我們最終在一些毫無意義的問題上廝殺——我們實際上已經被神話所劫持了。還記得我在上面的論述嗎?我們打得頭破血流,作為神話體系中的優勝者的遊戲廠商和CEO們樂於看到熱度炒起來——這樣才有更大把的鈔票進帳,而最上層的神話體系則發出無言的蔑視——資本主義和消費社會作為神話並非實體,只是一種社會形式罷了。而各種神話的爭奪——正如海德格爾所言——乃是一種存在之爭、泰坦之爭(再想一想上文中各種主義對貞潔的概念和肉體的規訓),而我們自身正是泰坦腳下無聲死去的螻蟻。

III. 神話與自然的生成

在《流行體系》一書中,巴特對神話的規訓作用進行了進一步的闡述。

巴特將流行體系的話語歸結為一個簡單的公式:S-O-V的模式(我們可以看到,這一結構和句法分析的形式十分接近)。這里的O就是對象物(Object),S則是支撐物(Support),而V則是變項(Variant)。讓我們舉一個例子:

我們可以把「遊戲界」看成O,「大獲成功」看成S,而把「柏德之門3」看成V。這里的關鍵就在於:V項可以不斷改變——比如在2017年,我們就可以將「柏德之門3」替換成「薩爾達傳說:曠野之息」

與此同時,我們可以給「柏德之門3」添加一些描述:比如「自由度高」、「CRPG遊戲」、「拉瑞安工作室」。這樣,我們就構成了一個更大的話語:

巴特認為,這一描述同時有著兩種指向:第一,它說明了一種關於事世的訊息(巴特稱之為系統A):在現實社會里,柏德之門3獲得了玩家的一致歡迎。第二,它傳播了一種流行本身(巴特稱之為系統B)的訊息:這個「成功的遊戲」「由拉瑞安工作室出品」,「自由度高」,是一款「CRPG遊戲」。

與此同時,巴特還認為:流行書寫通過建立組合(用「●」來表示)和同義(用「≡」來表示)的鏈條來運作。比如,我們可以把上面的句子按照此方式分析為:

通過這種編碼的運作,「自由度高」、「CRPG遊戲」、「拉瑞安工作室」這些關鍵詞就變成了「成功的秘訣」,進而一定程度上決定了我們對於「好遊戲」的期待。讓我們再回顧一下這一論述的雙重指向:第一,它指出了柏德之門3在事世之上的成功這一事實;第二,它給出了柏德之門3得以成功的原因:「CRPG遊戲、「自由度高」等對流行本身的描述。

我們可以用同樣的邏輯來思考之前的暴雪:所謂的「暴雪出品,必屬精品」,實際上不過也是暴雪遊戲成功之後的一種再編碼(暴雪遊戲≡成功的遊戲),而現在,暴雪顯然不能勝任這種期待了。又或者我們也可以用這種思路理解為什麼近些年來大多數廠家都一股腦地做「開放世界遊戲」——因為已經有某一款或某幾款成功的開放世界遊戲珠玉在前,因此,「開放世界」被等同成了「成功的遊戲」,即「開放世界≡成功的遊戲」。而在柏德之門3大受好評之後,我們也可以預測:在接下來的一段時間里,可能有更多的廠家試圖復制「CRPG遊戲●自由度高≡成功」的這套遊戲模式。

如果你是CRPG和DND的愛好者,或者十分關注拉瑞安工作室的動態,你就能發現:柏德之門3並不是一款「註定成功」的遊戲。上面那些「成功要素」並不是決定性的。柏德之門3的成功基於著良好的社區運營反饋和大量的更新。它的EA階段長得夸張——如果僅從EA時長來看,這似乎是一款註定失敗的遊戲,但實際上它卻成功了。這一成功是在眾多不確定性中獲得的:也許公司高層放棄了漫長的遊戲開發、也許社區運營者天天嘴臭玩家導致口碑崩盤、也許拉瑞安工作室遭到某些不可抗力原地解散……我們總是傾向於一種結果論,再由之倒推,試圖還原一種成功秘訣——這多麼像我們在「形式與意義的解體」一節中提到的意義的獲得:我們總是從一個更大的層級去獲得最低層級的意義,而所謂的最大層級實際上卻籠罩在一片陰霾和不確定之中。

由於這種簡化精神,我們就塑造了一種神話。久而久之,神話就成為了自然:我們會自然認為暴雪出版的遊戲必然是精品,它做出差遊戲簡直匪夷所思(當然,現在我們不會有這種期待了);我們也會認為拉瑞安工作室是一個有潛力的遊戲,它的下一作也不會差到哪去(在它的名聲變得像如今的暴雪之前)。

或者讓我們回到巴特的例子,看一看這個等式:日常服裝●主調●白色≡城市。在長期的規訓下,我們會想當然地認為:白色為主調的日常服裝就是一種都市麗人的體面穿著。每當一位穿著白色為主調的日常服裝的名人出現在廣告上、每當一位穿著白色為主調的日常服裝的麗人經過我們的身旁,這個神話就得到一次加強,直到最後,它深深地刻入我們的腦海。又比如,我們會認為:白色、灰色、藍色的組合代表著一種科技感。這其實就是一種長期規訓:這種規定沒有任何道理。也許你在某些視覺、繪畫培訓班得到了某某顏色對應某某情緒的宣言,但這不過是一種「先畫靶再射箭」的行為。也許你天天看到苗條的身材和夸獎的語言之後會對自己的身材感到一種焦慮,因為「苗條≡漂亮」在你腦中已經成了一種自然而言的想法——盡管它的本質是一種規訓,而且未必對我們有益(比如說對三圍數字的規定或者什麼「A4腰」)。如巴特所言,這種不合理本身也能轉化成一種合理:

遊戲行業也是一樣:每當暴雪的一款遊戲成功一次,「暴雪遊戲≡成功的遊戲」這一等式就得到了加強。隨著暴雪成功的遊戲越來越多,「MMOPRG」(魔獸世界的公式:MMOPRG●暴雪遊戲≡成功的遊戲)和「FPS」(鬥陣特攻的公式:FPS●暴雪遊戲≡成功的遊戲)的標簽統統脫落,到最後只剩下「暴雪遊戲」一個標簽、「暴雪遊戲≡成功的遊戲」一個等式。我們已經忘記了它的每一款遊戲都是一種在不確定中成功的偶然,而把暴雪遊戲的成功當作了一種自然。那些隨之喜愛遊戲的玩家自然也就成為了喜愛「暴雪」的玩家——他們比任何人都相信暴雪公司對遊戲製作的掌控力,也因此會和所有質疑甚至否定暴雪遊戲的人發生爭執,最後被反對者們蔑稱為「護主」的「暴白」們——我們現在關於遊戲的一切爭論乃至謾罵的源頭就在於此。最後,直到2023年,暴雪傷透了玩家的心,「暴白」再也堅持不下去了,而以往的反對者們則「牆倒眾人推」,對他們發起反攻,一切語言暴力便愈演愈烈,最後化為了無意義的羞辱與詈罵。

而那些超脫其外的「遊戲文化批判者」又如何呢?他們也在有意或無意中被捲入符號的生成中了。如果每一次他們的遊戲解讀都指向了廠商、遊戲設計師,那麼他們的這種文化解讀恰恰是被高度異化的:「宮崎英高是神」、「任天堂是神」、「血源詛咒」是藝術品……這些溢美之詞所塑造的不是文化,而是一個符號的帝國。而這些文化推手們則通過對符號解讀成為帝國的附庸,以此確認了自己的權威。在這個帝國中,符號是至上神,廠商和遊戲設計師(比如說宮崎英高或者宮本茂)則是帝國的皇帝,文化推手們是帝國的宰相,而下面歡呼雀躍的玩家們則是受制於人的家臣。在符號帝國里,那些皇帝和宰相們看似擁有金光閃閃的權威,但實際上他們同自己管制下的家臣一樣,也不得不屈服於符號、資本主義和消費社會的至高權能。在這一異化之下,那些文化和娛樂最終都成了符號之瘤的增殖。

你也許會問:我們難道不能「請循其本」嗎?我們難道不能想想:最初的爭論不過是為了更好地享受遊戲,而不是互相指摘嗎?我們難道不能互相理解嗎?我會說:這是項艱難的任務。正如巴特所說:

讓我再重復一遍這句話吧:神話不是實體——如果是這樣的話我們還能把它徹底消滅,就像消滅某個「邪惡資本家」一樣——而是形式。我們對於這一無形之物揮出憤怒之拳,然而,其結果只是轟在一片虛無之上,什麼也沒有發生,什麼也沒有改變——因為我們自身亦是憑借這一形式而活。我們通過語言交流,而語言一經說出,就化為了「有翼的飛翔的話語」,脫離了所有實體,化為符號,轉而被無形的神話操縱。我們無法通過消滅實體的方式消滅並非實體的神話——它只是形式;也無法通過解構體系的方式來消滅並非體系的符號——它正是離散的「元話語」本身。在形式與符號之中,就算再清醒,我們也難免沉淪其間,和他人相搏殺,直到世界毀滅和時間消解的盡頭。

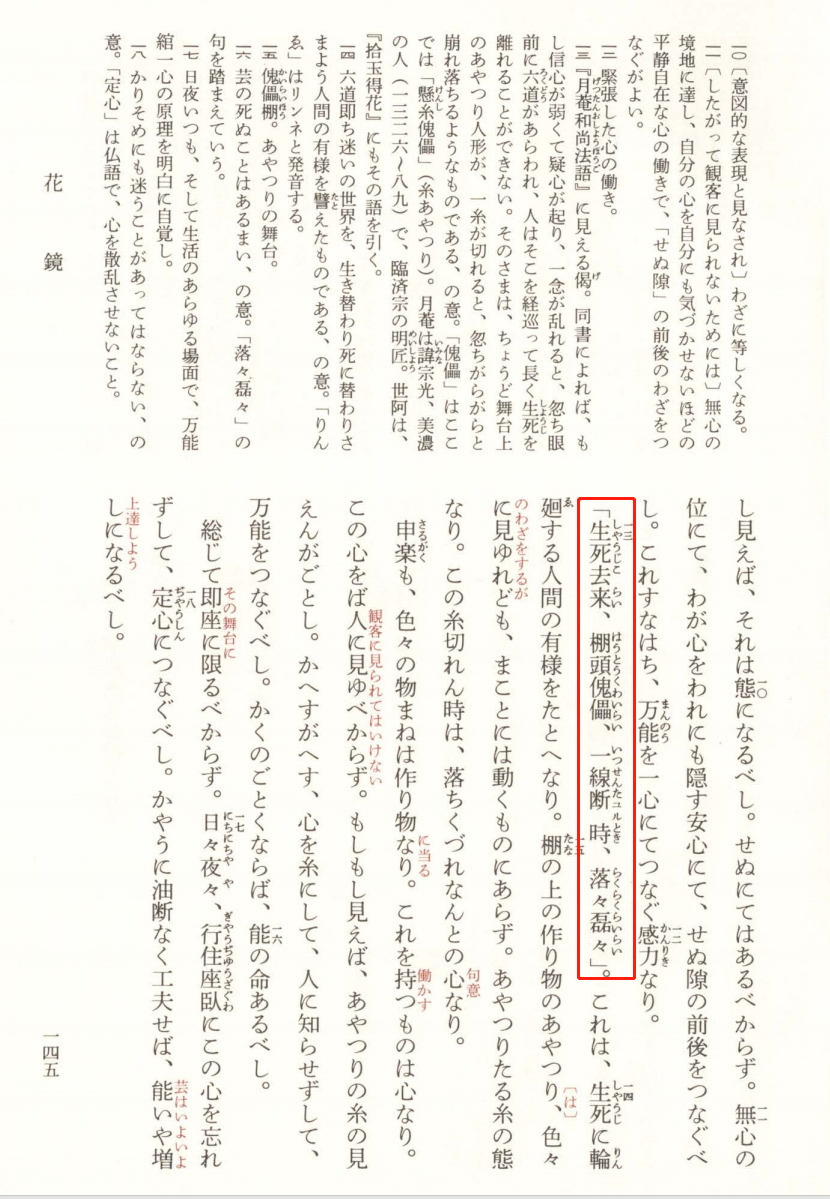

這正應了月庵宗光的偈文:

參考文獻

來源:機核