20年我住在海淀清河,在某家上市公司上班,那時我能同時完成兩件事情:上班時沒有任務,我就看書,寫作——上司對我很寬容。下班後我去清河旁跑步,看老人釣魚。到了22年,我搬到雙井,這種生活變得遙不可及,這里離CBD不遠,附近有合生匯、富力廣場,一站之隔就是國貿,因此車人流稠密。我仍希望自己有時間讀書寫作,以及有能維持身體的活力,但那時真的很忙,有時還需要裝作很忙——而這是最辛苦的。

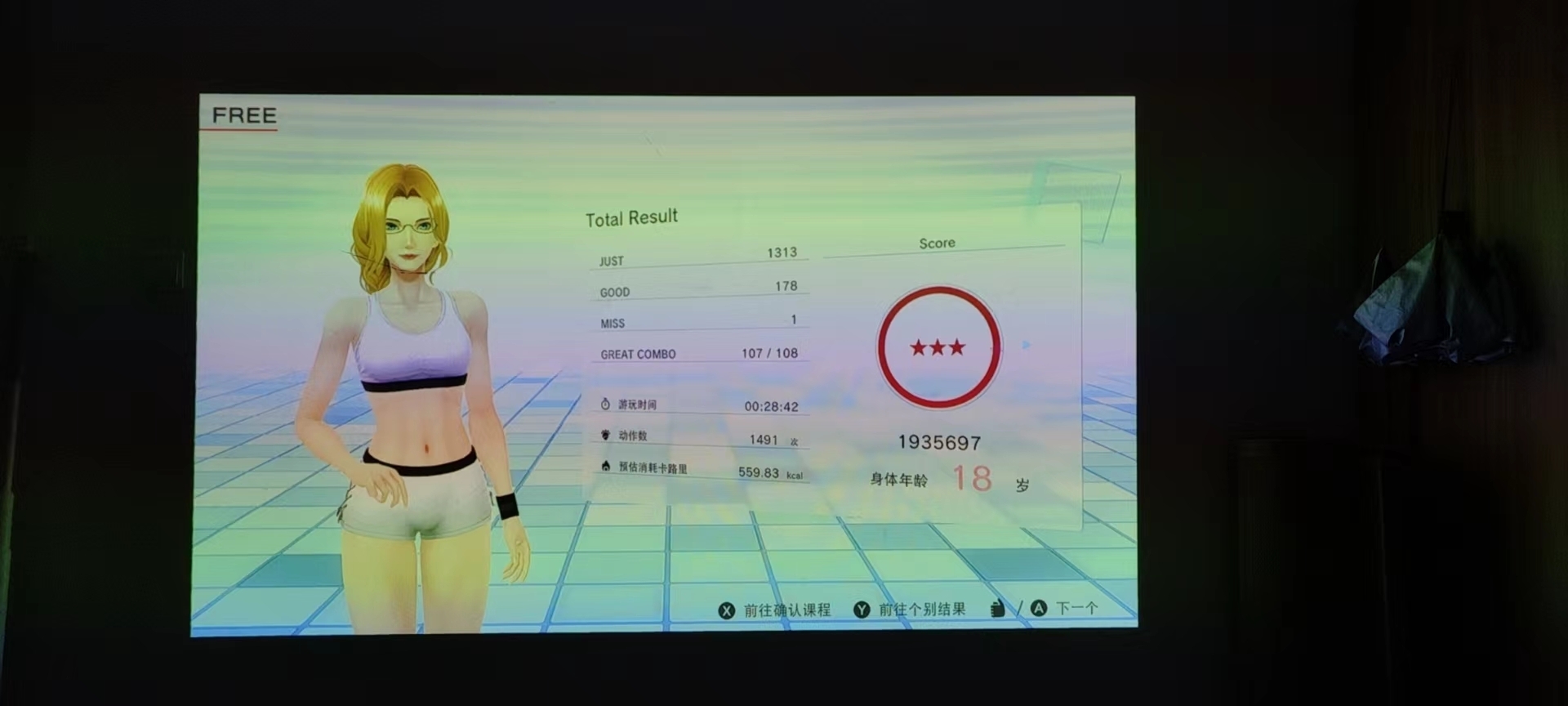

因為害怕浪費下班的時間,我討厭外出,把體育鍛鍊放在房間里進行。我就在那時購買了任天堂的《有氧拳擊2》,用它來代替跑步。這是一個體感遊戲,一個類似的遊戲是《健身環》,後者廣受歡迎,實體套裝在疫情期間一從600元漲到1600元。但是我不喜歡《健身環》花哨的畫面和觀感復雜的訓練體系。我喜歡簡單,在《有氧拳擊2》里,玩家只需要戴上指環手把,然後在音樂伴奏下朝空氣揮拳,消耗卡路里。一名虛擬陪練會告訴你每個時刻該怎麼做,帶你做動作,訓練結束時,還會表揚你。

拳擊揮空是一種高速有氧運動,可以消耗卡路里和提升心肺功能。在我封閉於北京那個小房間的期間,《有氧拳擊2》帶給我很多樂趣。但獨自待在房間里運動,無法根本上解決我的需要,我需要的不只是運動量,而是透透氣,我需要的是離開北京,做我真正喜歡做的事情。在《有氧拳擊2》的畫面里,年輕貌美,充滿活力的教練穿著泳裝在沙灘上揮拳。我沒有這種奢望:踩在細沙上曬太陽,但我不想一直站在我所站立的地方,這里根本沒有立足之處。給一款我自己並不喜歡的手機遊戲設計劇情讓我情感麻木:我沒有足夠的閱讀時間,我的大腦像一隻飢餓的北極熊在浮冰上發呆,我的寫作能力也在萎縮,像一顆被砍過太多次的樹,逐漸結滿難看的瘤。我早該辭職,但就像盧梭所說:自由有時需要一些強迫。

我去了成都,希望從此只為興趣寫作。2023年我寫了很多文字,但最終只能完成和發表其中的一小部分,我太急切地想要證明自己可以過上無需循規蹈矩的生活,因此缺乏耐心,這種焦躁的心態不僅於事無補,還會傷害我生活中的其他方面:我失戀了,打擊比我最初想像得要嚴重,幾乎使我一蹶不振,什麼也寫不出。到9月份,天氣漸漸變冷的時候,我意識到自己非得做些什麼來恢復樂觀,要麼就認輸,去過普通一點的生活。好在我還有一些經驗:我的智力、感受、判斷、情緒,全部可能會背叛我。但我的身體始終對我忠誠:只要運動,我就會快樂。《有氧拳擊2》的經驗讓我對真正的拳擊心生好奇,於是在9月下旬的某個晚上,我走進一家離我不遠的格鬥俱樂部。

這家俱樂部主要教授的是MMA——綜合格鬥,涉及到拳擊、踢腿、摔跤、柔術等多種技藝。當時,MMA在我看來有些危險和殘酷。教練給我看兩種拳套,屬於MMA的拳套露出五指,又硬又輕,拳擊手套則又軟又大。顯然,我更喜歡拳擊手套,我喜歡這種柔軟、鮮艷的材質,而MMA的拳套看上去很兇險。後來我才知道,雖然MMA格鬥的輕傷率很高,但重傷以及致殘率比拳擊小很多。在拳擊中,運動員總是用重拳瞄準頭部與腹部,而且經常要在意識模糊的情況下繼續比賽——比賽長達12個回合;MMA的格鬥方式很多樣,不僅用拳,也用鞭腿和摔跤,沒有讀秒,拳擊運動員則直達要害,而且有擊倒讀秒——在讀秒時,被擊倒的人會冒著生命危險逞強,帶著腦震盪一次次重新站起。但我還是選了拳擊作為我的訓練項目——如上所述,我喜歡觀感上的簡單。

第一節體驗課是一種難以形容的情感體驗,隔著數月的距離重新回顧,我有些不理解當初的自己:在上完課後回家的路上,我哭了。一方面是感情問題的無解引發的痛苦得到宣洩,另一方面,在壓抑中生活了太久,我很久沒有腎上腺素噴涌的體驗。我已經忘記體驗課上所學的內容,但歸根到底,無非是用拳擊打些什麼——手靶、沙袋等等。拳擊手把身體的力量盡可能集中在拳上,發射出去,並接受反作用力。仔細一想,這也許是人對世界最簡單直接的掌控:在塑料、織物或皮膚的表面上製造一個稍縱即逝的凹陷與渦流,從骨與肉中擲出的東西,引發現實空間的一絲微瀾後,再又回到骨與肉中。

付出得到反饋,這是一種理想的存在狀態。拳擊手的擊打本身是對擊打這一行為的鼓勵,人們可能在生活中面臨種種難以克服的障礙,這些障礙蔑視著人,蔑視的方式是讓人們所做的一切努力都沒有成果,如同黑洞,給予光而無返照,發出聲音而無回音。

難怪搏擊會成為勵志電影類型十分傾心的題材:隨便並非人人都掌握命運,但大部分人都擁有屬於自己的身體,每個繃緊的拳都包含著或大或小的力,這些力取自凝固的手腕與胳膊、旋轉的肩膀與脊背、扭動的髖部與盆骨、緊繃的大腿與小腿,以及從堅硬的地面上奮力蹬起的足尖。這些力濃縮著我們的權力意志,它們傳遞出去的一瞬間,我就喜歡上這門運動了。

四個月期間,我一直在上課,所學到的內容可以包括兩點:出拳擊打,與承受擊打。出拳擊打關於如何使用自己的全身發力,以高效率打出直拳、擺拳、勾拳;如何用雙腳騰挪跳動,找到合適的出拳身位;如何在出拳時用正確的呼吸方式來維持體能:拳館里總是有各種各樣奇特的聲響,除了沙袋和軟墊的砰砰聲,還有戰鬥機轟鳴般的呼吸聲,飛彈呼嘯般的呼吸聲,有些呼吸聲像音樂節拍一樣充滿韻律,有些呼吸則像酒後嘔吐一樣引人皺眉。

承受擊打是一場更為難忘的課程,閃躲只是訓練的一部分,挨打是另一部分——對於新手來說是更重要的一部分。最開始需要隔著拳套迎接對面的攻擊,但總有一些時刻,你需要讓自己赤裸的臉龐遭到擊打,這是學習的一部分,會有一些眩暈,甚至毛骨悚然,感到遭到背叛——我付錢給你,你竟敢揍我的臉?盡管在電子遊戲與電影中人們享受暴力,但當暴力真正發生在自己身上時,人們仍會感到巨大的荒謬,因為公民對自身安全與人格尊嚴的觀點,其底線在於不會遭到暴力的對待。只有當這類事情發生的次數足夠多,學徒才會意識到暴力在某種強度下是可以承受的,它代表的並非安全和尊嚴的瓦解,而是它們的強化——我的身體比我想像得要堅韌,我能承受這種打擊,它算不上什麼,再給我幾拳,它令我興奮難當。

通過掌握身體的主動權來獲得成長,是搏擊電影中底層人物奮鬥向上的主要線索。另一條線索則關乎脆弱的個體在肉體的挫痛中逐漸獲得金剛不壞的品性。當然,這里存在微妙的性別差異:由於男性氣質被認為天然包含著不懼疼痛的屬性,搏擊電影中的男性主人公往往從一開始就表現強悍,他們的危機源於混亂與頹廢,而非脆弱與膽小。代表他們發言的是《明日之丈》中矢吹丈,他一開始就膽大包天,走進特等少年所的當夜遭到殘酷群毆,卻對疼痛完全嗤之以鼻,《洛奇》中的洛奇·巴波亞曾是拳王,他失敗源於輕視挑戰,不重視自身天賦,而非畏懼對手。因此,他們在抗挫折方面的成長只能以更隱晦的方式表達:如戒酒戒毒,或者作為拳擊手在倒地讀秒中一邊口吐鮮血,一邊再度站立的奇觀。而以女性為主角的搏擊電影中,挫折教育更頻繁地在細節中得到表現:從《百萬美元寶貝》到《百元之戀》,從希拉蕊·斯萬克到安藤櫻,在擂台上每一次承受打擊都像是她們對過去方式的反撲,有形擊打產生的暴力被女性柔軟的身體像海綿一樣吸收並瓦解掉,最終體現為皮膚上勛章一般的淤青和開口,相比底層女性遭受的精神痛苦,合法的肉體暴力反而變成心理治療的有效途徑,從擂台上下來時,遍體鱗傷的她們仿佛在自己的子宮里重新投胎一次。

這展示了搏擊作為一項運動,而運動作為一種遊戲的奇特功效:哺乳動物喜歡做遊戲,通過遊戲來預演生活中的危機並做好心智與身體的准備。一個令我震驚的科學發現是,從遊戲中可能誕生了「露出笑容」這一行為。猿猴喜歡和同伴彼此推搡錘打,然後又會露出笑容。我在《環球科學》的一期報導上看到一種假說:發笑在進化意義上的機制其實是服務於哺乳動物遊戲行為的,因為遊戲牽涉到彼此動手,而我們需要一種手段來區分何者是遊戲的行為,何者是真實的威脅。因此,在打擊結束後,一個人向另一個人彼此露出笑容是一個有效的和平標志。在搏擊擂台上相互毆打的對手有時會在事後彼此擁抱,這是非常動人的景觀。這種感覺是難以言喻的:我們會得到提醒——親密的關系,人與人的連接,才是我們在真實的生活中苦苦尋覓,以及肯割捨的,

我在拳館接受了數十節課程和數百小時綜合訓練,從23年9月底一直學到24年1月底,感到自己不復頹廢,肉體變得輕健,呼吸通暢,情緒平和。拳館里的熟客既有60歲的阿姨,也有12歲的少年。年輕人看上去老成,而年紀大的人看上去年輕,幾乎每個人都很快樂——你能從他們那動物或機動裝置一樣的呼吸中感受到——在一場會員間的車輪戰比賽中我輸了,部分原因就是我戴上牙套後便忘記了正確的呼吸方式,體力沒有撐過第二名對手。不過,截至目前,男人打我都不疼,但我挨過一計很重的擺拳——幾乎感到牙齒松動,這計拳來自一名不到50KG的姑娘,看上去弱不禁風。

我在拳館內聽過的最離奇的故事來自我的教練,他曾被地面鎖技勒住咽喉,產生「靈魂出竅」的體驗——他的視角飛出身體,上移到頭頂,自上而下地望向自己那仍然在與對手苦苦角力的肉體。這讓我想起伊根·格雷的一篇科幻小說——有人頭部中槍,被搶救回來,但意識卻一直處於「瀕死狀態」,也就是說,他的身體仍然活動,在主觀意識卻漂浮在頭頂,以攝像頭一般客觀的視角看待自己的生命活動,乃至道德抉擇。

重獲平靜的我有時也能夠做到這件事情:保持距離,遙遠地看待自己的生命,仿佛我是自己的實驗試劑。如今,不論在拳館還是生活里,我還是一名很蹩腳的學徒,但我自覺已不完全是過去的那個人,面對生活中的種種問題,我感到自己有所准備,我朦朦朧朧地感到:就算即將到來的是一連串的失敗,那也沒什麼,因為我很強壯,可以承受很多。

來源:機核