原文出處及標題:新海誠監督『すずめの戸締まり』レビュー:「平成流」を戱畫化する、あるいは〈怪異〉と犠牲のナショナリズム(評:茂木謙之介)

繼《你的名字》(2016年)、《天氣之子》(2019年)之後,新海誠執導的電影《鈴芽之旅》是繼前兩部電影之後的又一部娛樂大片,講述了一對年輕男女修補在災害中被切斷的日常生活中的故事,絲毫沒有辜負觀眾的期待。

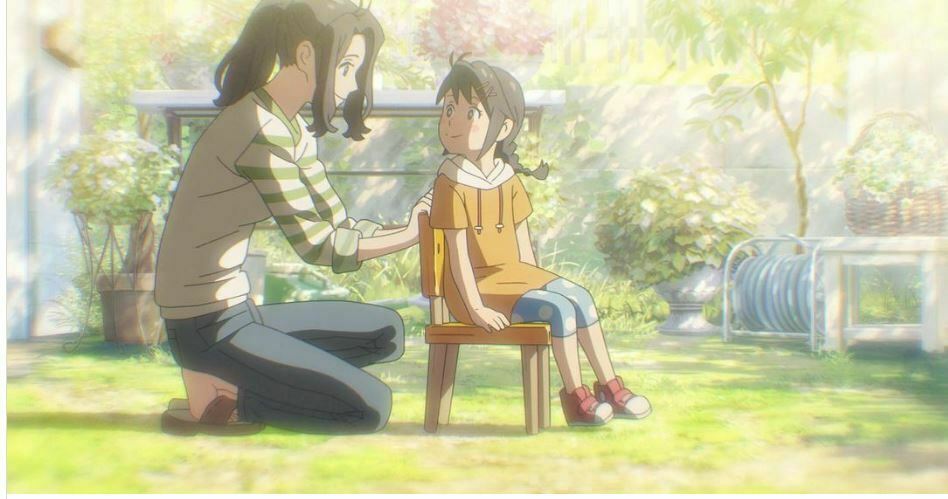

居住在九州宮崎的高中生岩戶鈴芽在上學途中遇到的東京大學生宗像草太,是代代掌管被稱為「閉門師」的職能家族的末裔。閉門師要繼承「家業」,用禮儀關閉全國廢墟中存在的被稱為「後門」的門。後門是「所有時間同時存在的地方」,與「死者前往的地方」「常世」相連,打開後會從里面出來「不好的東西」。偶然打開後門的鈴芽,拔出了配置在那里的「要石」,讓引起大地震的被稱為「蚓厄」的存在出現在了這個世界上。雖然和草太好不容易成功關上了後門,但草太被變成貓的要石詛咒,與鈴芽母親的遺物——兒童用的椅子融為一體。為了抓住要石並取回原本的姿態,化為椅子的草太與鈴芽一起踏上了從九州往東的旅程……

與迄今為止的新海誠電影一樣,它採取了這樣的架構:通過引用或輕觸神話、傳說、精神分析、文學、動畫、電影等各種各樣的文本,引出人們對「調查」和「解釋」的欲望。即使在撰寫本文的11月18日,人們在社交網站上也能看到相當數量的「考察」。也有很多觀眾為了投稿感想而重復觀看電影,通過吸收多種要素來引起人們的興趣,在這一點上已經取得了一定的「成功」。

本文也和其他觀者一樣,以引用源之一為起點,從SNS上提及較多的圍繞天皇的形象來評價這部電影。而且,到這里為止的階段,諸位讀者可能已經意識到了,對筆者而言,《鈴芽之旅》並不是一部能夠無條件地打出高分的電影,而且它本來就不是一部能夠輕易評論的文本。在下想說,一旦它被捧成聖典,在下將盡力予以抵抗。

天譴論式的思考和被遺忘的死者

在各種各樣的文本被直接或間接引用的情況下,我想以村上春樹的《青蛙君,拯救東京》作為討論的起點。

眾所周知,這部小說講述了這樣一個故事:有個名叫「蚓厄君」的非人類的存在,即將在東京地下引發巨大地震,這時,巨大的青蛙「青蛙君」為了壓制它,向身為人類的片桐求援,引發大地震的「蚓厄君」顯然對電影《鈴芽之旅》中巨大妖怪「蚓厄」的塑造產生了影響。

但重要的是,直接引用伴隨著重大的改變。在春樹的小說中,面對妖怪之間的爭鬥,人是無法介入的,只需要對其中一方的應援,而應援本身也只是無意識的。

另一方面,在電影《鈴芽之旅》中,草太在接近結局的場面「人心的沉重壓抑著那塊土地。一定還有那個消失後門打開的地方。」如上所述,出現蚯蚓的後門被設定為只要有人介入就不能隨便打開的東西。換句話說,這里的邏輯是,人的缺席會造成後門打開,結果這個地方就會遭遇災難。這不僅僅是草太一個人的話。正如從東方的要石變成貓的「左大臣」要求自己「通過人的手恢復原狀」,也就是要求再次將自己作為要石,來鎮住蚓厄。從這一點可以明確看出,故事的前提是這樣一種想法:巨大地震這一現象可以被人為所左右,神祇和妖怪也容忍這種現象發生。

也就是說,這里實質上展開的是一種「天譴論」的思考。天譴論的典型是關東大地震時的內村鑒三和東日本大地震時的石原慎太郎的言論,這種觀點認為自然災害是上天給予人們的懲罰。天譴論者試圖以災害為契機對人們加以洗腦,不用說,這種言論是對災區和災民的惡意貶損,令人無法容忍。

根據觀影特典「新海誠本」的介紹:「悼念場所」是本片的重要概念。將人為地失去人煙的產業性廢墟,與因災害而被迫切斷人們生活的受災地相提並論,進行同樣的哀悼,其不可理解和麻木不仁之處自不必說,但在此請允許我想指出的是,其「悼念」的對象徹底限定在與人有關的土地上。天譴論認為,災難會從與人的關系(即「人心的分量」)消失的地方發生,這種天譴論的思維方式很容易讓人明白,地震總是會發生在人們居住的地方(可是九州南部、四國西側、阪神、東京、東北三陸都曾因地震造成大規模受災,影響歷歷在目)。可以說這是一種過於以人為中心的思考方式。

而且,正因為有這樣的思考作為前提,我們才會意識到在這部電影中還有其他被排除在外的存在。那就是災難中的死者。

在故事的高潮部分,死者被排除在故事之外,這一點很明顯。在日常生活中,鈴芽為了尋找在東日本大地震中喪生的母親而哭泣(在觀看這部電影的過程中,童年鈴芽的哭聲是最讓我揪心的)。成為高中生的鈴芽把母親遺物的椅子交給了她。「不管現在多麼悲傷。」「鈴芽以後會好好長大的。」「所以別擔心,未來並不可怕。」一邊鼓勵,一邊放言「你今後也會喜歡上某人,也會遇到很多喜歡你的人」。在這個場景里,鈴芽勸告幼年時期的鈴芽,不要對母親這個死者實踐「不可能的喪事」(= 重復喪事的失敗,繼續喪事) ,而是要忘卻這件事。回到現世的鈴芽,記得曾經在常世迷路時遇到過母親,但後來發現其實是遇到了未來的自己,小聲說「重要的東西已經全部——很久以前就得到了」。這些場景是將忘卻正當化的極致表現,不如說是奪取死者的主體性而表現出來的極度無心無情的話語。在這里,死者被徹底地隱形化,被遺忘。(另外,可以說在電影中也存在著能夠駁斥這種解釋的表現形式。比如,草太的朋友芹澤在堆積著鋼筋包的荒野,也許是福島第一核電站附近的地方,頗為麻木地說這里是「美麗的地方」,而鈴芽表示不敢苟同,但新海誠對此只是輕輕觸碰,決不做深入探討。)

從開頭的常世場景開始,通過描寫漁船在建築物上擱淺這種過於令人聯想到東日本大地震的場景,也許我們可以揣測編導試圖反對遺忘事件本身。但當將死者隱形化並忘卻的處置方式與天譴論的思維相結合時,死者只會成為背負污名的存在。

總的來說,這是一個在當事人不在場的情況下,以煽情形式消費巨大災害的極其暴力的故事,但在當事人中,圍繞死者的表象問題尤為突出。(另外,這里說的是「當事人」,當然鈴芽也是震災的受災者,從這個意義上,她也算當事人。但是,讓她代理/代表災害的當事人是否妥當,頗為可疑。而且,非當事者畢竟不能理解當事者,更不能剝奪其當事者性。在這一點上,本片的劇本可說是具有致命瑕疵的文本)

浮出水面的天皇與超自然力量迷信

前面提到的天譴論式思維,其根源在於所謂的「天人相關說」,即人為因素,特別是政治的善惡與自然現象有關聯。在社交網站上,當日本網民對《鈴芽之旅》進行探討時,大家圍繞「天人相關說」展開了激烈的討論。此外,「天人相關說」,與天皇擁有超自然力量加持的想法也有很大關聯。例如,2019年10月德仁天皇登基大典時,皇宮上空出現彩虹,在大眾媒體和社交網站上都傳開了天皇有神力加持的言論。確實,不僅在電影《鈴芽之旅》中,出現了大量似乎在描摹印證天皇言論的描寫,小說版《鈴芽之旅》也曾兩次提到皇宮,在電影中,東京上空的鈴芽直接掉進了皇宮護城河。光是這些,就足以說明《鈴芽之旅》中充滿了與天皇相關的表象。

下面我想加上一些「考察」。正如我們已經說過的,這部電影的一部分特點就是暗示、引用或者隱約觸及各種文本。對於天皇的相關話題,大部分也和其他作品一樣,沒有超出輕度參照的范圍,而且基本上天皇和閉門師的聯系並不是其主體,而只是兩者的行為和言行相似的枝椏層面的東西,這一點需要事先聲明。

竹內好說過:「天皇制的影響遍及日本各個角落,以至於一草一木都能探到天皇制的痕跡。」 或許就此窮究細節,徹底挖掘下去也是可以的,但考慮到這樣可能帶來盲目的肆意解讀,所以我們暫且試著只提及與故事根基相關的部分。

在影片中涉及天皇的表象時,可以肯定的是,參照的文本是2016年8月明仁天皇的「關於天皇身為國家象徵的使命的講話」,即所謂的「天皇講話」,或曰「錄像講話」。該「錄像講話」作為明仁天皇表示將在世退位的文本而聞名,其中包括明仁天皇本人對天皇「職責」的解釋。這一點耐人尋味。在《鈴芽之旅》成片中,我們可以找到一些似乎正面體現了「錄像講話」要點的表達方式。

第一種是閉門師在關閉後門的時候,用「思念這里的人們」「傾聽他們的聲音」來表達。在廢墟中,思念過去生活在那里的人們,通過傾聽他們的聲音,打開關閉大門的鑰匙孔,將土地歸還給產土神。從這里可以明確看到本片與明仁天皇的言論的重合。

也就是說,閉門師的儀式仿佛是在模仿天皇的象徵行為,仿佛閉門師在超自然層面代理或代替了天皇的行為。這也可以認為是社交媒體將閉門師稱為「里天皇」等的理由,但這一判斷有必要從兩點出發予以保留。

首先第一點是,這種說法不過是明仁天皇發表的言論而已。至少傾聽人們聲音的存在方式是所謂「平成流」天皇主義的特徵,這與其說是明仁天皇一人的行為,不如說是美智子皇后、宮內廳相關人士和媒體的反應等綜合性產物,可以說,這正是填補象徵天皇「象徵」內涵的工作。另外,皇室親自參加祭祀的動向在平成時代更加明顯,而且宮中祭祀大多是近代復活或新興的「人造傳統」,很難一概而論地說這是皇室自古以來就有的義務。這與影片通過眾多文書所展示的閉門師的「傳統」存在方式不一致。

第二點是本文中「傾聽聲音」的虛偽性。草太讓鈴芽代為關門時說: 「這里曾經有過的景色。這里曾經有過的人們。這種感情。想著這些,傾聽他們的聲音。」。是的,只是「想」而已。在那個時候,里面描繪的景象和人們的聲音就有可能是鈴芽的幻覺。這樣想來,最終在常世幻視東日本大地震災區時,人們的聲音都是正面的(「我走了」「我開動了」「去吧」等等),就比較能夠說得通。如果是追蹤還原人們的日常生活,不可能沒有悲傷、痛苦和憤怒的聲音,但如果是鈴芽自己心中的幻影的話就可以解釋了。這也可能作為敘述者的問題浮出水面,所以將在後面敘述。

再附帶一句,傾聽聲音與天皇有關,在電影中,在皇居地下關上東京後門時,無法完全識別掉落地點的鈴芽無法清楚地聽到東京歷次地震受災者們的聲音,這一點應該引起注意(在小說《鈴芽》中被表現為「太遙遠」的聲音)。在皇居的地下關閉後門時,之所以聽不到聲音,首先可能的解釋是不知道那里是哪里,這種解釋會證明「聲音」是虛妄的。如果實際上鈴芽能夠聽到那里流淌的聲音而沒有聽到,那麼這種解釋就成立了——天皇、皇族是聽不到聲音的存在。也就是說,天皇作為一種超越閉門師的超自然主體被召喚進來,閉門師就被包含在這個序列之中。

雖然有點畫蛇添足,但對於包括閉門師在內的登場人物與天皇的序列關系的可能性,登場人物的「岩戶」和「宗像」,還有「大臣」,「左大臣」的故事中的命名似乎也有必要指出。原本天之「岩戶」和「宗像」大社都在記紀神話中有相關記述,確實具有支撐天皇(制)的一面(果然只能說是表層的、因而平庸的接納… …)與此同時,從「左大臣」這個東方要石的名字來看,可以預測被稱為「大臣」的西方要石必然是「右大臣」,結果就會引發人們對君臨其上的天皇的想像力。

說起來,本片在神話和歷史的基礎上借用名字,同時讓在序列意義的框架中統御角色們的「有超自然力量的天皇」的想像力浮出水面並得到增強,以此作為故事的背景。在這一點上,這部電影可以被評價為支持明仁天皇闡述宗教權威性的言論的電影。(關於現代日本社會的超自然化天皇形象,請參閱2022年出版的拙著《社交網絡天皇論》)

「家庭」、「情緒勞動」與被犧牲的異類們

現在,作為文本的參考來源,讓人意識到與天皇的「視頻講話」之間的聯系的另一件事是:在這個被統御的框架中實際從事作業的閉門師,被認為是宗像家「代代相傳的家業」,它被描繪成「僅靠這些無法維持生計」的東西。前半部分描寫的是家庭問題,後半部分確認了所謂「情緒勞動」問題的浮出水面,但在這里也可以看出與明仁天皇言論的相關性。在「視頻講話」中,明仁天皇提到了「剩下的家人」,顯示出了以自己的血統繼承皇統的欲望。在減輕天皇負擔之際,以祭祀為首,「忙碌的天皇」這一形象從宮內廳傳出,在街頭巷尾流傳開來。這似乎暗示了天皇和閉門師的聯結,他們正在做著「重要但無人看到」的事情。可以說,這呈現出了一種構造,即天皇的職能由處於這種秩序之中的人們來支撐。

這種思想的背景是什麼呢?筆者想起了1980年代以後玄學語境中的一種說法,所有日本人都肩負著拯救地球的使命,並擁有支撐這一使命的內在超自然力量等言論。(詳情請參閱妖怪怪談研究會編著的《〈妖怪〉與民族主義》一書,2021年出版)。閉門師所覆蓋的鎖門范圍一直局限於「日本」,這是一個非常鄉土式的故事,它也可以被定位為一種民族主義想像力的流露:以天皇為中心的超自然體系,是由置身其中的每個人支撐的。

此外,家庭和情緒勞動的問題也直接關繫到故事情節本身。

在這個故事里描寫了各種形態、各種狀況的家庭,特別是鈴芽和她的收養者環之間的關系是故事的中心線。鈴芽在地震中失去了獨自撫養她的母親,環對鈴芽說「成為我的孩子吧」,兩人之間的關系因為和草太的旅行而動搖,在「左大臣」這個異類的介入下得到解放,從而重新構築起來。可以說,人與人之間的關系就是這樣被修復起來的,草太和鈴芽的關系大概也是這樣。與此相反,被拋棄的是與「妖怪」的關系。在草太被變成椅子的場景中,鈴芽問大臣「你會成為我的孩子嗎?」,而大臣回答的場景是驅動故事情節的重要場景,但結果大臣遭到了鈴芽的拒絕「我沒能成為鈴芽的孩子」說完又變回要石。在這里可以看出從傳統家庭框架中排除「妖怪」的構造。

另外,關於情緒勞動,可以說,大臣原本就被強加了把蚓厄綁在大地上的「勞動」,現在已經擺脫了這個角色,獲得了自由,而鈴芽則根據自身的情況再次強加了這個「勞動」。於是,這又與前述被遺忘的死者的問題重疊起來。這是一種排除了神祇和妖怪的結構,「不被當成人對待的傢伙」的主體性得不到尊重,成為犧牲的對象,這種不平衡被揭示出來。

從以上討論來看,我們只能把它看作這樣一個故事:在以天皇為頂點的高仿「國家神道」框架的扭曲的超自然機制的驅動下,不被當成人的異類們受到侵害。但是最後我想再提出一項對本片進行批判性閱讀的可能性,這也真是本文的最後一項。這就是上文稍微提過的敘述者的問題。

對記憶的另一種解讀

無論是小說還是電影,《鈴芽之旅》里都遍布著方言。其中,只有在日本各地旅行(與天皇巡幸的印象相通?)的鈴芽和居住在東京的人使用所謂的「標準語」,可以認為這是一種日本民族主義的發展,但在這里,我想將其視為表示鈴芽作為講述者的標志。

剛才我說過,鈴芽在關門時看到聽到的人們的生活、形象、聲音等記憶,其實是不是虛妄呢?類似的情況也可以在故事的後半部分得到證實。那是在鈴芽拔出被當作要石的草太時,與草太共享記憶的場景。在此暗示草太對鈴芽抱持著某種正面的印象,不過在這時,畫面上出現了草太的視點不可能看到的,草太與鈴芽並肩而行的場面。這可以說是改寫他人記憶的場景。反過來看看小說《鈴芽之旅》就會發現,其中以鈴芽的第一人稱展開了故事,進行故事統御的敘述者的粗暴性被前景化了。

比如,鈴芽在中途說「喜歡」草太,但是當她想起自己當初是因為把草太變成椅子而感到內疚才和草太一起走的時候,那真的可以用「喜歡」來概括嗎?倒不如說鈴芽是作為自欺欺人的講述者而存在的。

如果我們徹底地從非常角度來欣賞本片,那麼這個文本就有可能產生「改寫自我和他人記憶的故事」的批判性。例如,如果將其從引用材料的「視頻講話」生發開去審視,或許可以加深對明仁天皇「站在人們身邊,傾聽他們的聲音,貼近他們的思想」這一宣言的理解。實際上,被明仁天皇站在身邊,傾聽其聲音,貼近其思想的民眾又有多少呢?如果可以明確這一言論的空洞性,那麼可以說《鈴芽之旅》作為天皇電影也具有一定的批判性。(額外說一句,在小說《鈴芽》中,敘述者從鈴芽變更的地方只有一處。那就是在東京上空不顧一切地刺入要石,鈴芽墜落地面,與此同時,正文中第一次了對皇宮的描寫。這也是該文本被設定為圍繞天皇的故事的決定性證據)但是,這種極其脆弱的讀解方法如何實現,以及它是否超越了本片文本所存在的各種問題,仍然存在疑問。

筆者的境遇可能比較特殊:在2011年3月10日因故離開東北三縣、在災後被東京天龍人等外地居民散步的各種令人心寒的言論氣得咬牙切齒,如今在東北地區生活工作。上述嘗試解讀的內容,也可能因此顯得有些過度。如有不當之處,還望各位讀者留言雅正。

作者簡介:茂木謙之介,東北大學大學院文學部文學研究科准教授(日語的「大學院」相當於內地大學的研究生院,「文學部」相當於內地大學的「人文學院」),研究方向是日本近代文化史和表象文化論。單獨著作有《社交網絡天皇論流行文化=超自然主義與現代日本》(講談社,2022年出版)、 《表象天皇制論講義皇族地域傳媒》(白澤社,2019年出版)。與他人聯合編著的著作有《日本學的教科書》 (文學通信社,2022年出版)、《妖怪與民族主義》(青弓社,2021年出版)。

來源:機核