67J 屈斯納赫特-蘇黎世 1955年10月10日

親愛的泡利先生:

我終於找到了時間和閒暇寫信給您,談談您在《辯證法》雜誌上發表的文章。我對此文章非常感興趣,對您的平行對比的完整性表示欽佩。除了關於數字的奧秘外,我不知道我能為您的文章增加什麼重要內容,但是在這個問題上我感到自己無能,擔心自己無法提出任何有意義的東西。然而,龐加萊的閱讀(《科學與方法》)使我振奮,因為他注意到了無意識,或者開始懷疑它的重要性。不幸的是,由於沒有得到當時心理學的任何支持,他因此陷入了早期階段,無法擺脫這些最初的困惑和矛盾。然而,盡管物理和心理概念形成的相似性或相同性可能具有啟發性,但更多地基於處理非視覺對象所涉及的認識論困難,而不是基於實際背景的感知相同性或相似性,或者至少可以假定的背景。我感覺到,物理學和心理學所共有的共同基礎不在於概念形成的平行性,而在於您在第295頁指出的那種古老的精神”力量”——數字。數字的原型神秘性一方面表現為畢達哥拉斯、諾斯替派和卡巴拉(密咒!)的推測,另一方面則表現為易經、風水和占星術的預測方法。甚至數學家之間也無法達成一致,即數字是被發現還是被發明的,這一事實在現代對原型是後天獲得還是先天固有的困境中有其對應。 (在我看來,兩者皆是真實的。)”在奧林匹斯山的諸神中,數字永遠統治”是數學家對數字神秘性的一種重要認可。因此,賦予數字原型特徵是有充分理由的。因此,數字也獲得了原型的自治性(數字的”力量”)。對於數學家來說,數字的這一特徵相當不受歡迎,幾乎是未知的,因為他們僅將其用作計數和測量的手段,將其定義為1+1+1,等等。這也是(學術)心理學中原型的命運,這是一種對無意識普遍偏見的明顯影響。但是,考慮到數字的無可爭議的神秘性,這種抵抗失去了其有效性,人們不得不得出某些不可避免的結論——也就是心理學不能再繞過的那些結論:心理因素的自治性在於,憑借其動態力量,它能夠發表自己的陳述。正如您所說,您對我的表達”心靈陳述”作為冗餘語表示質疑,在”一般陳述”方面無疑是正確的。但是我通常使用這個表達不是指比率陳述,而是指心靈陳述,即那些不是源於有意識的推理,而是直接源於客觀心靈本身的陳述,比如神話、夢想、妄想等。如果意識在這里起作用的話,那麼它是間接的且缺乏權威性,而如果可能的話,推理會壓制一切無意識的東西,因此盡可能地將一切心靈歸結為普遍有效和合理的東西。

作為原型的數字,憑借其”力量”,能夠發表神話陳述。如果允許數字自我表達,那麼它將產生”心靈陳述”。在心理學家看來,這些是數字的必不可少的特徵之一,即使數學家僅將它們視為計數的手段。可以將它們比作鑽石,一方面具有重要的技術和工業意義,但對於鑒賞家來說,由於其美麗,它的價值更大。數字的神秘性與其數學適用性關系不大,而與您所說的”不可避免的陳述”有更多關系,這些陳述必須應對所有與無意識有關的抵抗。

在心理學中,我們讓原型自行放大,甚至在夢境中觀察放大過程。與數字進行相同的實驗也是可能的。在這里,我們還有物理學和心理學相遇的共同基礎,因為一方面數字是自然事物不可或缺的特徵,另一方面它也無可否認地是神秘的——即心靈的。

關於”犧牲-平行”,我自問選擇術語”犧牲”來闡明物理問題是否准確。對於物理實驗者而言,這基本上只是一個決定,只在隱喻上是”犧牲”。他不能同時兩者兼得。可以承認,可以在兩種可能性之間進行選擇或決定,但將這種行為描述為”犧牲”可能是一種修辭的夸張或貶義用法,因為”犧牲”意味著無條件地放棄。

在閱讀漢斯·德里希(Hans Driesch)的時候,我產生了”絕對知識”的想法。與此相關的是逆向因果關系的問題:未來事件作為過去事件的原因。對我來說,這感覺像是一個偽問題,因為根據定義,因果關系原則無法被顛倒,就像能量流動一樣。所有這些都是在迴避前瞻性無法解釋的問題。例如,當生化過程被誘導時,這不是化學(正如生物學開始意識到的那樣),而是”合適”連接的原型選擇。

你的工作非常激發人心,值得贊賞。希望你的思路也會對你自己的專業領域產生增進作用。目前心理學的發展遠遠落後,因此在相當長的一段時間內,不太可能期待到它能提供多少有價值的東西。我自己已經達到了我的極限,因此幾乎沒有能力做出重要的貢獻。

你勇於探索我的心理問題,我不僅感到非常愉悅,也感激不盡。

C.C. 榮格

68 A. 加菲致泡利 屈斯納赫特-蘇黎世 1956年8月27日

親愛的泡利先生:

我放假歸來之後,才發現您的來信復印件,是寫給J.B.萊茵博士,內容關於哈里先生的研究。我代表榮格教授和自己,對此表達謝意,感謝您如此周詳地處理了此事。我猜您現在正在義大利,十分期待您春分時節的來電。

A.加菲

69P 蘇黎世 1956年10月23日

心靈的聲明

獻給C.C.榮格教授

感謝其《神秘連接I和II》

回應其1955年10月10日的來信

對無意識堅定的信念

泡利書

夢境 1954年7月15日

我在瑞典,在那里有蘭德的理論物理學教授古斯塔夫森(Gustafson)在場。他對我說:「這是一個秘密實驗室,其中分離出了一個放射性同位素。你知道這件事嗎?」我回答說對此一無所知。

背景:古斯塔夫森之前曾向我推薦了許多學生,其中有一位尤其有天賦,名叫G. Kallen博士。他於1952年在蘇黎世。我與他保持聯系,直到1955年我們一起發表了一篇論文。」我提及這一點是因為Kallen將在接下來的事件中扮演特殊的角色。我與蘭德大學的聯系比與其他瑞典大學更密切。就在這個夢發生不久之前,我收到了一封他們的來信,通知我他們授予我榮譽博士學位。順便提一下,這個場合會贈送一枚戒指,我提及這一點是因為戒指總是與象徵主義聯系在一起。

然而,更重要的是,這個夢發生在我去蘭德和瑞典南部的旅行幾周後。除了想要感謝他們授予我的榮譽博士學位,並希望參加一個光譜學大會之外,這次旅行還有另一個原因:1954年6月30日瑞典南部發生的日全食。天空烏雲密布,因此我沒有看到日冕,但當白晝陷入黑暗時,這仍然非常令人印象深刻。這樣的天文事件很容易在心理上產生”同步”反應,這可能解釋了夢境中瑞典的出現以及夢中同位素的”放射性”。

順便提一下,瑞典長期以來在我的夢中扮演著重要角色(丹麥也是如此,但兩者之間始終存在明顯的區別)。例如,在我分析的開始階段(如果我記得沒錯,大約是1931年),曾發生過一個夢境,其中出現了”瑞典的孩子”。這個主題在分析過程中經常反復出現,尤其是在分析末期(1934年),但從未得到澄清。這正是為什麼我仍然經常思考它的原因。

同位素分離對我來說是個熟悉的象徵,它代表了個體化過程(雙重主題,參見卡斯托爾和波呂克斯兩兄弟,基督既是上帝又是人等),這種象徵總是在意識發展取得進展時出現,並與某個原型的”化身”相關聯。在我的夢語中,”放射性”一詞被用來表示與卡爾·榮格的”同步性”術語相同的意思。放射性的特徵總是暫時的、臨時的,是一個中間狀態,而不是一個穩定的最終狀態。

我立即想到,無意識是一個進行個體化過程的實驗室。實驗室的神秘性立即讓我感到不安,我決定努力將其揭示出來,即讓其意識到。這也是這個夢的”要點”。實驗室的主題在以後再次出現。在這里,我想指出,解釋自己的夢對我來說是一種”實驗”:首先,我在醒來之前記錄夢境,然後我進行聯想,然後我進行反思。這種反思作用於無意識,然後表現為雙重主題和實驗室的形象。因此,這個開場夢的最佳之處在於下面的一系列夢境。

夢境 1954年7月20日

我在哥本哈根,身處尼爾斯·玻爾和他的妻子瑪格麗特的家中。他向我發表了一個非常正式的聲明:「三位教皇給了你一座房子。其中一個名叫喬恩;我不知道另外兩位的名字。我們兩人一直沒有隱瞞我們不信仰他們的宗教信仰,但還是說服了他們送給你這份禮物。」

然後他向我展示了一種禮物文件,並讓我簽字。與此同時,玻爾和他的妻子給了我一張火車票,讓我前往新房子。

我非常遺憾我的妻子不在場,因為沒有她,我在新房子里能做些什麼呢?

(這時我短暫地醒來,但很快又入睡。夢境繼續。)

我夢中出現了我的一個來自奧地利的已故叔叔,一個天主教徒,我對他說:「新房子是為你和你的家人准備的。希望你們會喜歡它。」

背景:這個夢是一個非常基本的夢,我實際上無法說我已經”理解”了它。尼爾斯·玻爾代表著互補性的概念和理論核物理。在現實生活中,他確實有能力克服人們的抵抗,並說服他們採取他認為正確的實際措施。他自己的房子是許多人的焦點聚會地點;他的妻子喜歡組織大型派對,並且做得非常出色。玻爾夫婦還有幾個孫子孫女(不是19個,而是11個),其中一些經常在那里。

現在是夢境中的原型部分。至於那三位教皇,我想到這是對三位一體的世俗表現,也與天主教傳統聯系起來。這也被後來出現的天主教親戚所代表。與教條相反,天主教會的儀式保留了幾種可能在心理學上有價值的「神奇」性質的經驗,這引起了我的興趣。例如,我想到了彌撒的犧牲,這是一個涉及到實驗者轉化的”實驗”。我的夢實際上沒有基本的區別,即”實驗室”和”教堂”(參見下文和鍊金術!),所以新房子可以是兩者兼具。這個夢中的對立對是自然科學(物理學)-天主教傳統。新房子總是兩種對立事物相遇的地方,一個coninuio。

至於約翰,我想到了福音傳道者,因此想到了啟示,盡管當然,福音傳道者並不是一位教皇。否則,這三位教皇可能相當不明確,但三位一體,加上玻爾和他的妻子,與coninuio非常契合。

我妻子的缺席或她的失蹤(消失到無意識中),或者我在一個地方,我試圖通過電話徒勞地聯系她,這是一個經常出現在我的夢境中的主題。我想提出一個主觀層面的解釋,因為就我自己所能判斷的而言,它似乎符合現實。我的妻子是感覺型的,而我是實際功能的下位功能。但是這個下位功能的特點是在需要時不在場,留在後面或消失到無意識中等,就像我的妻子經常在我的夢中那樣。在新房子里,這個下位功能需要更好地發揮作用,否則我與外界之間就不會有真正的聯系。事實上,在現實生活中,我在很大程度上把所有這些都留給了我的妻子。

在這方面,我想指出,在我個人的情況下,就我所能判斷的而言,隨著我的生活經歷,功能在一般功能模式中的評估發生了一些變化。在我早年來看,思維功能似乎是最為差異化的,而感覺功能相應地是下位功能。如今,我認為直覺是我最為差異化的功能,因此感覺方面似乎進展更順利,而下位功能是外向感覺。

一般來說,我認為物理學家夢中出現女性至關重要。她們代表了一種內在的現實,似乎無法用任何形式的概念語言表達。與男性意識相關聯,她們還似乎象徵著超越對立之間的意識超越統一。與邊界領域(如超心理學)不同,我認為特定的女性領域在採用心理學以外的方法時是”不可歸約的”。

夢境 1954年8月18日

我在瑞典,在那里我偶然發現了一封重要的信件。我不太清楚信件的開頭。但是在某個時候,信中提到,與我有根本不同的是卡爾·古斯塔夫·榮格(C. G. Jung)。不同之處在於對我而言,數字206變成了306,但榮格沒有經歷這樣的變化。我一直看到206變成306。這封信簽署者是:「奧克」。

這個夢非常令人費解,過去我無法對其進行太多解讀。我對「奧克」一詞毫無頭緒。在我這里,這似乎是一種壓抑的形式,這也由我無法記住信件開頭所暗示。我認為「奧克」是某種偽裝,我有一種感覺,夢的真正含義可能相當不愉快。出於習慣,我注意到數字206的因數分解為2 x 103;306的因數分解為2 x 3 x 3 x 17。

第二個數字要復雜得多,盡管潛在的17似乎是有利的,但103太大了,是一個不可約的數(質數),讓我覺得不自然。每當卡爾·古斯塔夫·榮格出現在我的夢中時,我傾向於不將其與他個人聯系起來。我更傾向於認為這更多地涉及到我的對分析心理學的態度。從2變為3似乎是積極的,表明了某種實現。消極的一面是,我的分析心理學態度並沒有隨之改變。作為一個工作假設,我願意嘗試解釋,在我這種情況下,分析心理學仍然處於對自然科學(長兄)的依賴關系中,而且沒有進一步發展。分析心理學也許應該代表第四,因此應該是整體,即4:3而不是2:3- Proportio sesquitertia而不是sesquialtera!

這種解釋可能是正確的,因為我知道兩年前我絕不會承認這一點。今天,我更加堅信所有這些夢境不能自動轉化為科學論文,而更多地是關乎個人的完整性(個體化)。

夢境 1954年8月28日

我乘坐5號有軌電車去一個寬敞的新房子;那是蘇黎世聯邦理工學院的新場所。從電車站,我走上一條蜿蜒而緩慢上升的小路,最終進入了房子。在房子里,我找到了我的辦公室,桌子上放著兩封信。其中一封信上,簽名為Pallmann,上面寫著:「渡船費結算。」帳單很長,有很多加減號。最後總額是568瑞士法郎,我得付款。第二封信在一個信封里,上面寫著:「哲學合唱社。」我打開它,里面有漂亮的紅櫻桃,我吃了一些。

背景:再次,新房子里有一種對立統一:兩封信。這次,新房子是改革後的蘇黎世聯邦理工學院,普通物理學和數學系也將設在那里,還有一點新的是:顯然我應該在那里教書。因為蘇黎世聯邦理工學院是公立的,不是私立的。我真的不知道新房子和公立之間的聯系是什麼。這對我來說是一個很大的問題。我並不認為夢中的Pallmann是真正的Pallmann,而是「大師」,這是我熟悉的一個夢中形象。(我過去稱他為「陌生人」,但現在他已經失去了所有的陌生感。)他經常是一個官方上級。

我立即將數字568進行因式分解為8乘以71。前一個夢中潛在的17已經變成了潛在的71。數字7和1的和仍然是8,因此8既是潛在的,也明顯地代表了568的最後一個數字。總的來說,這個數字給人留下了良好的印象,也因為數字逐漸增加(甚至明顯缺少的7可能出現在71中)。這種漸增使得支付帳單成為可能,大師的要求也得以滿足。

自從這個夢中出現「哲學合唱社」這個表達以來,我在清醒的生活中一直在使用它。因為我的印象是,當代哲學專家的哲學並不是真正用於智力的,而是表現出一種復雜而深奧的情感態度。然而,與音樂相比,我認為這是對未分化的倒退,夾在兩個凳子之間。即使在我早期的夢境中,也有一定的諷刺元素。

因此,在這個夢中,看起來我並沒有認真對待第二封裝有紅櫻桃的信封(我認為它真的應該是音樂),而第一封信我確實認真對待了。

兩封信的綜合尚未實現,因為渡輪費尚未支付。這樣的綜合必須追溯到自然科學的情感源頭,這也意味著回溯到它們基於的原型及其動態力量。

然而,盡管哲學合唱社令人愉悅,但吃了紅櫻桃卻帶來了嚴重的後果,這可以從接下來我將評論的兩個夢中看出。

夢境 1954年9月2日

有個聲音說:「就在華倫斯坦受石刑而喪命之地,新興的宗教即將誕生。」

夢境 1954年9月4日

一場重大的戰爭正在進行中。「政治」新聞我想發送給人們被審查了。然後我的數學同事A.出現了,他的妻子也在(我認識他們倆是從漢堡的舊日子里)。A.說:「應該為同構建造大教堂。」然後,從A夫人那里傳來了更多我聽不懂的話和我無法閱讀的文字。(我驚慌地醒來了。)

這些夢境我認為是非常基本的。它們與上一個夢境中兩封信的合成問題有關,因此也與新房子與公眾之間的關系問題有關。大教堂也對所有人開放。這涉及到我文化和存在的根基。因此,情況很危險,可以理解為為什麼會出現衝突(戰爭),以及傳統意識方面的抵抗。

即使對於第一個夢境,我也需要深入挖掘。瓦倫斯坦將我帶回到17世紀的波希米亞,到克卜勒和我對他的研究,到三十年戰爭,這場戰爭導致了宗教改革的停滯和文化的分裂(分裂)。我對此的感覺是,這是一個不好的開始的糟糕結局。自從阿他納修派拒絕向亞力派人翻臉以來,基督教這種愛的宗教的歷史就一直充滿了血與火。基督教創始人的崇高意圖完全被轉變為相反的情況,他本人成為了被時代環境所引起的無意識流的代表,這種流撕裂了所有對立的極端,好與壞、精神與物質、阿波羅與狄奧尼索斯。基督教特有的新形式的邪惡進入了西方世界,如宗教戰爭和宗教迫害。結果就是理性與儀式之間的公開衝突,這是我對宗教改革的看法。宗教傳統的無法運作使我認為這是基督時代西方的獨特特徵,我相信,與基督教神學家的主張相反,人類的所有希望都必須與基督教被證明是一種不獨特而只是受當時環境影響的宗教體驗這一事實相適應。

作為二十世紀的典型西方人(指與印度或中國人相對),從宗教的角度來看,我可能不受傳統束縛,但我必須植根於某種傳統之中。在我這種情況下,那就是數學科學,自17世紀以來發展迅速,對技術產生了日益威脅性的後果。當即使這種傳統開始動搖時,情況就變得危急。的確,現在已經成為事實,傳統不再具有以前的分量,特別是其道德基礎已經失去了可信度。在其背後,作為「陰影」的是權力意志(弗朗西斯·培根:「知識就是力量」),這種意志正在變得越來越獨立。在幻想的形象中,它以這樣的方式向我表達,即「光的阿尼瑪」已經與陰影建立了秘密關系,這正是為什麼這個光明的女性形象對我來說變得如此可疑的原因。在我看來,只有一個地底、本能的智慧才能拯救人類免受原子彈的危險,這正是為什麼被基督教排斥為非精神的物質性-地底性會獲得積極價值標志的原因。這表現在一個特別的事實上,即黑暗-地底性的阿尼瑪現在對我來說似乎更加優越,它與「主人」光明(精神)面的聯系是一種希望的源泉。所以,對我來說,光明和黑暗不再與善惡相符合。在地球的黑暗深處需要一個女人的承擔,離天上的人也不遠。

在這種不確定的情況下,一切都可能被摧毀-個體可能因精神病而被摧毀,文明可能因核戰爭而被摧毀-拯救方面也在增長,對立的極點再次拉近,coniunctio原型被啟示。新房子是對立的統一,coniunctio的地方,實驗室、大學、教堂只是同一房子的不同方面。

在新房子里,禮儀與理性之間的對立被消除了(參見上文1954年7月20日的夢境背景)。但是,對這種可能性的推測將個體引入了當代文明無法達到的領域。在這個領域里,例如,沒有非醫學的夢境治療,也沒有與此治療對無意識表現的影響進行客觀科學研究的實踐(在C.G. Jung研究所也沒有)。在我們的文明中,觀察者的轉化和犧牲並沒有在科學實踐中得到確立,而「犧牲」這個詞也只是剛剛開始從無意識中強加給聽到它的物理學家。今天也沒有宗教把通過直接經驗轉化人的價值看得比一本古書(《聖經》)或教條(如神的獨特化身)更高。

在基督教中有關物質友好的潛流,比如鍊金術,可能早已知曉或懷疑到了所有這一切,以及以下的一些內容,因為他們了解了合一之謎。然而,現代時代預計會以一種新形式呈現舊觀點,這種形式適合我們當前的科學知識和我們當前的情況。

在第二個夢境中,「同構」一詞所涉及的就是這個問題。我想指出,總的來說,我的夢境不使用分析心理學的語言;諸如「原型」、「自我」之類的詞匯不會出現。相反,夢境中系統地創造了一種語言,其中包含諸如「光譜線」、「同位素」、「放射性」、「核」、「同構」或「自同構」之類的詞匯。通過20年的傾聽,我逐漸學會了這種語言的很多內容(盡管其中的一些細微之處仍然逃脫了我的注意)。對我來說,這種語言在描述潛意識中的過程時是完全令人滿意的,對於我自己來說,我沒有必要將其翻譯成C. G. Jung心理學的語言,因為我認為後者比我的夢境語言還要不那麼差異化。

然而,由於我是唯一能理解這種數學物理夢境語言的人,如果我希望讓我的經驗和結論為他人所理解,我就不得不將其翻譯成另一種語言。在一定程度上,可以將其翻譯成C. G. Jung分析心理學的術語,我剛剛給出了一個例子(「放射性同位素」)。 (參見下文,第18頁以下:「語言象徵主義!參見下文,1954年10月1日的夢境心理學背景部分)。

在數學中使用的「同形性」(形式的一致性,相同形式的再現)一詞,使我成為一位很好的翻譯者。因為就在我從夢境語言中學到這個詞之後,C. G. Jung的書《時代》問世了,其中的第十四部分-特別是第370頁的公式描述了這個詞所指示的事物。在帶有評論的夢中,它是原型多重出現形式的秘密,與鍊金術士所知的融合相乘。在這里,我們發現了我剛剛描述的危險。數學家A.(知道同形性是什麼)在夢中建議我在大教堂里儀式地捕捉乘法運算,這樣就不會從融合中產生無意義和無目標的、精神錯亂或災難性的重復,而是會產生具有內在同形性(自同形性)的新形式,例如在《時代》中引用的地方。值得注意的是,大教堂本身就是原始和獨特新屋的乘法運算。

因此,這些夢境-因此也包括新屋-對一般人都具有重要意義,但要實現無意識中這些「意圖」,可能需要像過去300年來科學技術的發展一樣,未來許多人付出同樣巨大的努力,即使這些意圖今天只模糊而不完整地擠入了個人意識中。

以下夢境描述了coniunctio的進一步方面。

夢境 1954年9月30日

我和妻子在熱帶地區的一座房子里。一條眼鏡蛇從房間的地板上升起。我能看出它不會傷害我。我盡力對它友好,並表現出我並不害怕,我成功了。結果,它離開了我們。

但是,接著第二條眼鏡蛇從窗戶前的地面上升起。我能看出它在尋找第一條眼鏡蛇,而不是我們。這兩條蛇是一對,一雄一雌。

一旦我習慣了這兩條眼鏡蛇的存在,我能聽到兩位我認識的物理學家,B.(瑞士)和K.(荷蘭)的聲音。後來,我在房子前看到了他們。

評論:熱帶地區讓我想起了我們去印度的旅行(1952年),眼鏡蛇也是如此。對於第一條眼鏡蛇,我聯想到了諾斯底主義將智慧與伊甸園中的蛇等同起來,而對於第二條來自地底的眼鏡蛇,我想到了「自然」。根據諾斯底主義的傳說,智慧與自然的結合導致了最初的七種雌雄同體生物和七種金屬的創造。與兩位物理學家一起,他們屬於意識層面,而兩條眼鏡蛇代表了更深層的無意識,構成了一個曼陀羅,我的妻子也融入其中。

兩條蛇可以與榮格在《彼方一體化II》中強調的自然與精神的鏡像特性和互補關系聯系起來。這個夢似乎在說,自然的可能性取決於這些事實。但這種情況似乎迫使心靈「超越自我」的包容。接下來的夢涉及到這一點,我將對此進行詳細評論。

夢境 1954年10月1日

Bohr 出現並向我解釋說,v 和 w 之間的區別對應於丹麥語和英語之間的區別。他說我不應該只局限於丹麥語,而應該轉向英語。然後,他邀請我參加他所在研究所的一場盛大派對,該研究所已經重新裝修(新房子)。更多的人出現了,有些是陌生人,有些是我認識的人,他們都要去參加派對。在背景中,我現在可以聽到義大利的聲音。有一位我不認識的年長的丹麥人和他的妻子也在那里,還有來自蘇黎世的我的同事約斯特(理論物理學的副教授,也是我親密的同事)。我能看出這次派對是一次重要的活動。

我興奮地醒來,腦海中立刻出現了「vindue」這個詞,所以我把它算作夢的一部分。

在詞語的後記中。 這個夢立刻引起了我特別的興趣,我開始思考語言的象徵意義:是的,在10和11世紀(當時英格蘭由丹麥國王坎努特大帝統治),許多丹麥詞匯傳入了英語。 在丹麥語中,字母w不存在,但在英語中,那些以v開頭的丹麥詞匯(它的發音像現代德語中的w,而不是像f)總是用w寫成。 一個例子是德語「Fenster」的詞:(源自拉丁文fenestra):vindue(丹麥語)- window(英語)。 其他例子涌現在腦海中:

意思 丹麥語 英語

verkehrt vrang wrong 錯誤

Welt verld world 世界

這兩者形成了鮮明對比,拉丁語起源的英語單詞,比如 “view” 是以 v 開頭的。我想了解更多有關字母 w 的歷史,它在古代拉丁語中並不存在。這種雙寫實際上是如何產生的呢?在夢中,這顯然是同同位素分離的相同動機。但我什麼都想不到。我也很遺憾自己對中世紀的丹麥語一無所知(這種古老的北歐語言與今天在冰島仍在使用的語言相似),但不幸的是我不了解。

我立即在腦海中看到了地下世界的國家曼陀羅,每當夢中出現國家或民族時,這一圖像總是能夠套用。順便提一下,英語本身就是拉丁語和德語的綜合體,可以清楚地看出蘊含著並合象徵主義的例子。(見下文第18頁 [有關心理背景的部分])

到目前為止,一切都很順利,但這個v和w的問題並不止眼前所見。我曾經有過寫信向阿貝格咨詢其他事情的經歷,而我向他詢問了w的歷史。他建議我咨詢英語學家迪特教授,但由於我不認識他,所以我就把這件事擱置了。

1955年2月,數學物理學生協會舉行了一次會議。晚上會議結束時,我突然想到去貝爾維尤的Kronenhalle,想看看是否能碰到認識的人。順便說一句,我通常不會獨自去那里。在入口處,一個高大健壯的男人朝我大步走來。如果我沒有讓開他的路,他可能會撞倒我。我認出他是英語學家斯特勞曼教授。我微笑著建議我們一起喝一杯,他高興地同意了。他剛從美國回來,心情很好。

當我把談話轉到字母w的問題時,他對此大談特談:「你一定注意到,英語中這個字母的名稱是’double U’。此外,在英語中,字母w的發音與v不同,因為w的發音結尾有一個au音。 w字母最早出現在古高地德語的古老文件中,然後傳到了英格蘭。可以肯定的是,在英語中保留下來的v和w之間的語音差異,在古高地德語中也是存在的。然而,在德語中,這種差異逐漸消失並消失了。」

聽到這個觀點時,我的腦海里涌現出各種各樣的想法:在物理學家中,我有時用「U場」一詞來指代無意識,而我對V的壓制太強,所以沒有想到它。在夢中,丹麥語可能代表了比率的簡單語言,而在英語中,w則是一個夢的象徵,無意識和意識在一個新的綜合體中共鳴。從那時起,在與Straumann的談話中,我產生了一種錯覺,即他是一個更高級的分析者,總是讓我措手不及,找到我的罪證。當然,我從未提到任何夢。

我所做的是將談話引向丹麥語和英語之間的關系以及英語單詞「window」。Straumann肯定知道許多英語單詞的丹麥語起源,但他立刻表示他根本不懂斯堪地那維亞語。他很快注意到了「window」這個詞的第二個音節。他說這個音節已經被「侵蝕」,但實際上必須是一個獨立的詞根。他想了一會兒,然後說:「它一定是windeye。你能告訴我丹麥語中『eye』是什麼嗎?」我想了想,然後說:「是的,ojne= eyes(復數)。oje= eye(單數)。(字母o對應我們的德語字母o)這可能是正確的。」Straumann很滿意。當我們分手時,他對我說:「但是,Pauli先生,你以前對語言學問題並不感興趣。」我對他的回答含糊其辭:「嗯,當你變老了,你會對各種各樣的事情感興趣。」

第二天早上,當我搭乘5路電車時,發現自己再次坐在Straumann教授對面(重復)。這並沒有讓我感到驚訝。他正在去上課的路上。我提到我已經在詞典中查過了丹麥語中「eye」的意思,而且是正確的。「嗯,我很高興,」他說,「我能從中找到一些對我感興趣的東西。」他說再見並離開了。從那以後我再也沒有和他說過話。

但故事並沒有就此結束。1955年9月,我在哥本哈根參加社交聚會時,我前面提到的瑞典同事卡倫「碰巧」發表了以下言論:「每個上過高中的瑞典人都知道古老的瑞典詞vindoga,意思是窗戶(這是新瑞典語),來自古老的傳說。我用德語說「Windauge」,卡倫回答道:「當然。這個意思對我們瑞典人來說很清楚。」我自然不知道古老的瑞典詞。Straumann關於「窗戶」的詞源無可置疑。但我從未有機會把這個信息告訴他。

心理背景。如果我現在不得不對夢境和附錄進行總結,我會得出這樣的初步結論:這些夢境及其圖像對我來說是「Windaugen」:通過潛意識的風(pneuma)與日常語言的共鳴,產生了一種新型的視覺能力,這種風具有保護和被保護的特性。

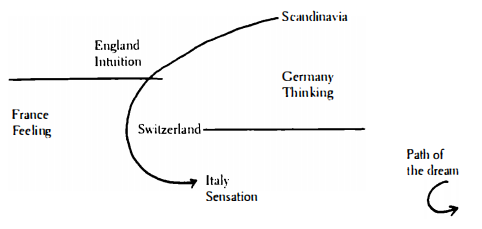

我的夢境中從來沒有語言象徵,但在後來的一個夢境中重新出現了(見下文)。我也想起了一些舊的關於眼睛雙重性的素描,可以追溯到1934年,以及同一時期有關「教堂慶典,人們談論Crottenholm」的夢境。這個夢境中的波爾研究所的派對與教堂慶典形成了類似的並列。這些對立的排列可以通過國家曼陀羅來解釋,這與功能模式的結構有關:

法國:感覺;英國:直覺;斯堪地那維亞;瑞士;德國:思考;義大利:感知,夢境的道路

其他國家可以根據它們的地理位置進一步劃分為不同的子類。

這個 w 可能來自於 兩個v疊加 ,不是分成兩部分,而是形成一個新的單一音(這在英語中得以保留)。

這個夢的語言象徵顯然與物理夢境語言及其與日常物理語言的關系有關,這早在之前就指出過(見上述 1954 年 9 月 6 日的夢和 9 月 30 日的夢)。這個類比似乎是丹麥語-日常語言,英語-夢語言。這也符合夢中的物理學院在丹麥的情況。我傾向於認為,在這里評論的夢試圖讓我看到一個類比,即我開始使用物理夢境語言(大約是在 1934 年和 1935 年)與歷史過程之間的類比,即在 10 和 11 世紀的丹麥入侵英格蘭後,許多丹麥詞匯被吸收到英語中。英格蘭的孤立性可能與我大約在 1934 年形成的「意識島」相比,其中來自大陸的技術物理術語被迫進入,以便被吸收。這導致了一個新的統一的綜合形成,可以比作英語中的雙字母 w,這個統一包含了意識(v)和無意識(w)的元素,兩者都沒有占據上風。

夢境 1955年4月12日

我在加利福尼亞,位於太平洋海岸。那里有一個特別的新房子——一個實驗室。在一樓進行實驗,一個聲音說「有兩個中微子」。來自各個領域的專家們接踵而至。卡爾·古斯塔夫·榮格走在前面,靈活地跑上樓梯;他後面跟著兩位物理學家,以及這個團隊中最年輕的生物學家。這一次我實際上沒有看到太多的實驗,因為設備相當不尋常——由遮光簾和螢幕等組成,沒有任何特殊的技術,並且房間里也相當黑暗。其中一位物理學家說這是一個「核反應」。

我走出房子,和那位「未知的女人」一起驅車向北行駛。我們已經把學者們甩在了身後。未知的女人坐在我左邊,太平洋也在左邊,因為我們在往北行駛。我不知道具體的目的地。最後,我停在一個非常漂亮的地方,我非常喜歡它的樣子。在左邊,路和海之間,我現在可以看到一座山,上面散布著房屋,而在山上有一家樹蔭下的餐廳。我醒來時感覺非常愉快。

背景:出現在這里的第一個實驗室夢(1954年7月15日)已不再是秘密。即使實驗中沒有太多可見的東西,我仍將其視為成功。在「新房子」中,分析心理學(帶頭)、物理學和生物學進行了綜合,四位學者形成了一個曼荼羅。 「兩個中微子」可能被理解為「兩個與意識相互作用非常微弱的非極性無意識內容」(因為中微子是一種特殊的穿透射線)。 「核子」通常指的是 C. G. Jung 所稱的「自我」。反應正在那里進行,而不是在自我中,後者只是旁觀者。

然而,這種反應給了我一種動力,帶領我來到了一個宜人的地方,一個自然美景所在,但已經有人居住和文明化了。

近年來,我對生物學及其與曼陀羅中所代表的其他科學之間的基本問題進行了深入思考。自從我在1955年為《辯證法》寫了文章以來,我一再觀察到,年輕的核科學家在物理學領域內沒有傾向於回歸舊的決定論,他們認為我們現代的核物理學基本上足以理解生物體中的生化和生理過程。而經歷了1927年物理學的根本性變革的波爾、海森堡、我自己以及其他人則完全不同意這種觀點;謹慎的生物學家們將這些問題留待開放。我的個人印象是,我們不應該被這樣一個事實所欺騙,即每一個單獨的物理化學過程,當在孤立狀態下被觀察時,都必須根據已經確立的量子化學規則運行,無論這些過程是在生物體內部還是外部發生。生命的特徵在於許多物理化學過程之間的相互作用及其控制方式。即使遺傳學家所稱的基因也很可能會被證明是幾個化學反應的復雜相互作用,盡管將遺傳學家的語言翻譯成化學語言仍處於早期階段。生化模式的分層結構一個接一個地排列是可能的,而人們對它們是如何產生以及如何轉化知之甚少。我覺得,這些模式不太可能僅僅通過將當今核物理學的法則應用於無機物來產生。

另一方面,正是因為這個原因,生物化學似乎具有巨大的發展潛力,我認為從物質過程的角度來看,它有可能在未來某個時候形成生命法則的概念表述;這些概念可以與無意識心理學的概念,特別是「原型」的概念,建立更直接的聯系,而這種聯系在今天是不太可能的。(在這里提到1955年10月10日榮格教授給我的信中所作的評論似乎是相關的,關於生化過程中「適當」連接的「原型選擇」)。我在這里看到了未來發展的豐富可能性,這也引導我們進入了下一個夢境中的孩子。他們與「三葉草」原型(植物、較低的三位一體)相關聯的事實可能與這一背景相關,因為生物學涉及到生命的物質基質。

我在這里看到了未來發展的豐富可能性,這也引導我們進入了下一個夢境中的孩子。他們與「三葉草」原型(植物、較低的三位一體)相關聯的事實可能與這一背景相關,因為生物學涉及到生命的物質基質。

夢境 1955年5月20日

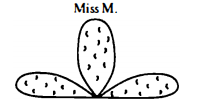

再次我在實驗室里,這次愛因斯坦正在進行實驗。所有的實驗都是攔截射線在螢幕上顯示。在螢幕上方是「未知的女人」(這次類似某位M女士)。在螢幕上,現在出現了一個光學衍射圖案,由一個中央和兩個輔助的最大值組成。這是我作為物理學家描述這個圖像的方式;它看起來有點像這樣:

這張圖片類似一片葉子。現在,「葉子」上出現了標記,然後這位女士消失了,最終消失了。但現在孩子們出現在圖片的兩側;這位女士已經不見了,被遺忘了-只有孩子和圖片是重要的。

我把愛因斯坦看作「主人」的一種表現。我看不見螢幕後面的東西。那就是無意識,只有當它遇到一個物質對象(螢幕)時才可見。然而,它有自己的自主能量,如射線,而螢幕也是一種保護。

我將這個形象視為一個較低的、地底的三重體,並且現在我認為它看起來像是較早一夢中的三位教皇的較低反映(1954年7月20日)。3葉圖像的出現和「阿尼瑪」的消失是平行的行動;反之:低三重體變得越無意識,暗阿尼瑪對自我控制的力量就越大。孩子們發生了什麼還有待觀察。

夢境 1955年8月12日

我和妻子正式獲得在「恩茲多夫」或「倫茨多夫」的一座新房子。我花了很長時間與妻子討論我們在佐利孔的房子應該怎麼辦。最終我們決定不放棄它,而是繼續住下去,所以我們接受了搬到新房子的「邀請」。

現在我來到了鄉間開辟出來的一條小路,穿過草地和田野通往一個新的地區。那里有人居住,周圍有房屋。我遇到了我的密友約斯特,他加入了我們。在小路的一側,我還遇到了「大師」。

在前一年,三位教皇被反射成三葉草後,我妻子現在出現了(她在之前的一年缺席了),新房子現在可以成為現實。順便說一句,Lenz是我在漢堡的前上司的名字;Enzk是我現在的助手。

在我前一天晚上開始閱讀榮格的新書《M.Conjunctionis I》之後,發生了以下的夢境。

夢境 1955年10月24日

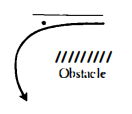

我正在旅途中。出現了一個圖像,其中表示了繞過障礙物的偏離;然後出現了一個非常快速的火車的時刻表,該火車定於從一個未指定的地方於 JTOO 出發,而且停靠的站點不多。

我的妻子和一個瑞士朋友(不是物理學家)走了過來,我們稱他為X。 我妻子說我們應該去聽一個非常著名的傳道人的布道。 X立刻抱怨說那肯定會很無聊。

我們三個都走進了教堂,那里有一些陌生人在等待。在前面有一個黑板,我在上面寫了很長的公式。其中一些涉及磁場理論,有很多+和-符號。一個表達式是+ … u H N/V(H始終表示磁場的強度)。

現在出現了「主要未知人物」,我們一直在等待的著名傳道人,「大師」。

他沒有看向人群,走向黑板,瀏覽了一下公式,對它們非常滿意,然後開始說起了法語:

「我布道的主題將是泡利教授的這些公式。這里有四個量的表達式」

然後他停頓了。陌生人的聲音越來越大聲地喊著:「parle, parte, parte … ! 」在這時,我的心跳得非常快,把我驚醒了。

背景:稍後我會回到旅程和特快列車上。X 先生在現實生活中會像夢中一樣表現。原則上,他非常支持地方教會,但正如他自己所說,牧師和他們的布道非常無聊,他很久沒有去教堂了。在這里,他代表了我自己對某種「不存在」的傳統抵抗,因為這既不是傳統意義上的科學,也不是傳統意義上的宗教。所有這一切都是關於解決1954年8月28日夢境中提出的問題的,即直接接觸自然科學的原型源頭,從而達到一種新形式的宗教。法語作為感覺之國的語言(國家曼德拉)對應於早期夢境中吃兩顆紅櫻桃的情景。順便說一句,在我的夢中,我經常說的法語比我醒著時說得更好一些。

在上層三位一體和下層三位一體之後,現在出現了四位一體。至於「磁場」,我想不出一個好的翻譯,但無論如何,它是由極性源產生的場;在夢中,它經常是產生「魔法」效果的製造者。

在教堂里——新房子——我擺脫了對立的雙重性,與自己合而為一。我的妻子當然和我在一起,不再有兩個字母或兩種語言,而是一切都與一個中心點相關,那就是傳道者。如果我沒有以如此強烈的情感醒來,他可能會繼續講話。

關於死亡與重生的私人尾聲。1955年11月4日,我父親因心髒病發而去世,享年很高。這導致了內在上的相當大的變化,我懷疑在我這種情況下,這也意味著陰影的轉化。因為在我身上,陰影長期以來一直投射在我的父親身上,我逐漸學會了區分陰影的夢境形象和我的真實父親。因此,光明的阿尼瑪與陰影或魔鬼之間的聯系(在上面第10頁提到[參見上面的夢,1954年9月6日,第4段])經常出現在「邪惡的繼母」(我父親年輕得多的第二任妻子)和我的父親身上。在我這里,外部情況背後的內在原型情況總是很清楚。

我在11月29日、30日和12月1日三天都在漢堡度過,那里我已經很久沒有去過了。我受邀在那里發表演講,我的名字和我下榻的酒店出現在一家報紙上。這導致了一件浪漫的事件:30年前我在漢堡認識的一個女人,但我完全忘記了她,聯系了我。當時,她還是一個年輕的女孩,成了嗎啡成癮者,我已經認為她已經失去了。她於11月29日下午約17:00給我打電話,12月1日我與她共度了兩個小時;然後她陪我去車站,我要趕上去蘇黎世的快車臥鋪車。在這兩個小時里,我看到了30年的一生-她的治癒,一段婚姻和離婚,戰爭和納粹主義作為歷史背景。

但就像 E.Th.A. 霍夫曼 (E.T.A. Hoffmann) 的故事一樣,我覺得在這個過程中,一個內在的、童話般的、原型的故事正在上演。我特別想到了《靈魂的回歸》(見《移情的心理學》):順便說一句,11月29日是滿月。30年前,我與女性的關系中,在我的日常生活和夜間生活之間存在著完全的分裂,這清楚地表明了我的神經症。但現在,這是非常人性化的,當我們在站台上告別時,對我來說就像一次相會。獨自坐在通往蘇黎世的快車上,我的思緒回到了1928年,當時我走上了同樣的路,去擔任新的教授職位和我巨大的神經症。我可能比那些日子稍微不那麼高效,但我認為在我精神和心靈的健康方面前景更加光明。

1955年年底,潛意識中發生了一定的重新安排,而此處呈現的潛意識過程部分暫時告一段落。

最後,作為回顧和展望,只有一個簡短的夢境,與1954年10月1日的那個被詳細評論的夢境聯系在一起。在先前的上下文中,我可能已經說了所有需要說的話,因此我將以這個夢境結束,不再做進一步的評論。有趣的是表達「看到英語和丹麥語」(而不是「說」),這與前文關於Windauge的內容應該是可以理解的。它也與剛才提到的內外故事有關。但是在外面沒有「傳教士」。

夢境 1955年12月26日

有一份關於「國王」來訪的官方公告。他實際上出現了,並以極大的權威對我說:「保利教授,你有一種裝置,可以讓你看到丹麥語和英語!」

來源:機核