我們如何認識電子遊戲決定了何為電子遊戲,電子遊戲的認識論就是電子遊戲的本體論。

電子遊戲是遊戲的延續嗎?倘若持此念頭,便是在對電子遊戲認知中更偏向於視其為幾千年前人類「遊玩」(ludo)活動的延續,而更少視其為文學、電影、音樂等其他種類的文化媒介形式的新綜合。前者傾向於從人文主義視角審視人類的遊玩行為,在其中挖掘人類最原初的自由天性,通過歷史敘事在一定程度上緩和電子遊戲的當代道德困境。而後者將電子遊戲視為整合了最新媒介技術的文化產品,資本的湧入和產業的蓬勃也便順理成章,同時在客觀上塑造了電子遊戲的道德困境。如果將兩者視為光譜的兩級,那麼我們對於電子遊戲的認識正是在其間震盪,這既決定了關於電子遊戲的歷史敘事,也塑造了不同的話語體系和遊戲分類法,彼此之間靠著電子遊戲之外的公共語言艱難地達成共識。

從根本上說,兩者不過是對電子遊戲的同一種反應在不同語境中的表現:它們都在盡力增加各自領域內對電子遊戲的可理解性。而這所展現出的事實是,我們仍然無法定義電子遊戲的邊界與內核,它們被兩個相逆的趨勢所擾動:愈多的日常事物變得電子遊戲化的同時,電子遊戲中遊戲性的成分卻日益稀薄。

import_遊戲的本體論?

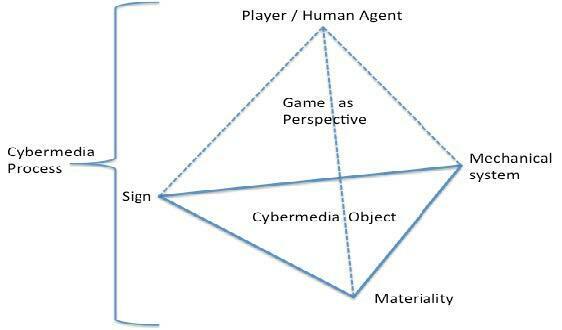

當代遊戲研究的奠基者阿爾薩斯在定義遊戲時似乎感受到了同樣的境況,他與卡萊亞提出的模型通過定義遊戲的父集「網絡媒介」(cybermedia)來描述遊戲。該模型排除了許多我們常規意義上的遊戲(例如商業和戰爭),納入了另一些曾經不被我們視為遊戲的現象(例如用文本編輯器修改文本,用Photoshop編輯照片等)。阿爾薩斯認為「不可能建立一個只框定遊戲而不框定其他事物的模型」。在他看來,判斷一種現象是否能被稱為遊戲,取決於模型中「玩家/人類主體(代理)」(Player/Human Agent)的維度在「網絡媒介」中進行的話語實踐(discursive practice),前者不同視角的互動使後者中的不同現象顯現為遊戲,而後者則被「符號」、「物質性」和「機制系統」所框定。(Espen Aarseth,Gordon Calleja,2015)

實際上,該模型的全稱為「遊戲作為網絡媒介對象和過程的視角」(Game as perspective on cybermedia objects and processes),其中的「視角」即是「對遊戲的主觀看法,因人、文化和時代而異」,它與「玩家/人類主體(代理)」這一立體維度表現出的可變性相互印證。而其中的「對象和過程」則是強調遊戲的動態性和遞歸性,將遊戲「呈現為不斷發展和社會的偶然性,其方式與社會經驗的其他領域相一致」。至此,我們可以在該模型的意義上重新表述上文提到的認識光譜:遊戲的可理解性的范圍隨著人類主體的所處位置而變動。

這似乎是一種妥協,放棄對科學精確定義的追求,服從於相對主義的多元視角。但實際上並非如此,模型的解釋力並非源自佯裝客觀的多元主義,而是在承認主觀視角的前提下,更加深入到遊戲的認識過程之中,而遊戲又被認識過程本身所定義(這從屬於發生自19世紀末20世紀初起源於物理學領域的深刻的認識論轉變)。

當我們討論可理解性范圍的變動時,並非指對遊戲的認識是在一條橫坐標軸上來回移動的游標,我們需要察覺到光譜、象限等概念預設了存在一個獨立於坐標系之外的客觀觀察者。而在「阿爾薩斯-卡萊亞模型」中則完全不同,這里不存在相互無涉的坐標系與觀察者,反而恰恰是「玩家/人類主體(代理)」這一立體維度定義了坐標系的范圍(三棱錐所框定的空間),這即是說坐標系隨著觀察者的行動而展開,玩家遊玩的動態過程定義了遊戲的邊界,它永恆在變動。

「阿爾薩斯-卡萊亞模型」由此呈現出了一種二階性,這個遊戲的本體論模型實質上同時是一個關於如何認識遊戲的認識論模型。

基於上述原因,我暫將其稱為「阿爾薩斯-卡萊亞的視錐體」,用來強調它與這種認識論轉變的聯系。在我看來,實際上存在無窮多個不同尺度、不斷變動的「視錐體」,它們組成了一個「視錐體集合」。在這里,笛卡爾坐標系中的絕對原點消失了,取而代之的是統計學意義上的機率分布。其中有意義的不再是方向和坐標,而是集合外的一系列相關事件,它們決定了視錐體在離散時間點中的重合率與位置分布。

因此,諸如「電子遊戲是否是遊戲的延續?」或「某某遊戲是否是電子遊戲?」這類基於一階分類法的純粹本體論問題便自然而然的消失了。我們需要問出新的問題以得到新的答案,「哪些相關事件改變了我們的遊玩過程,電子遊戲的概念怎樣從其中浮現?」

if_電子遊戲概念浮現:

這看起來似乎是一個關於如何定義第一款電子遊戲的問題,但是我們應該警惕這種斷代史式的念頭,而應將其視為在永不停歇的轉變之中尋找具有承上啟下作用的範例。

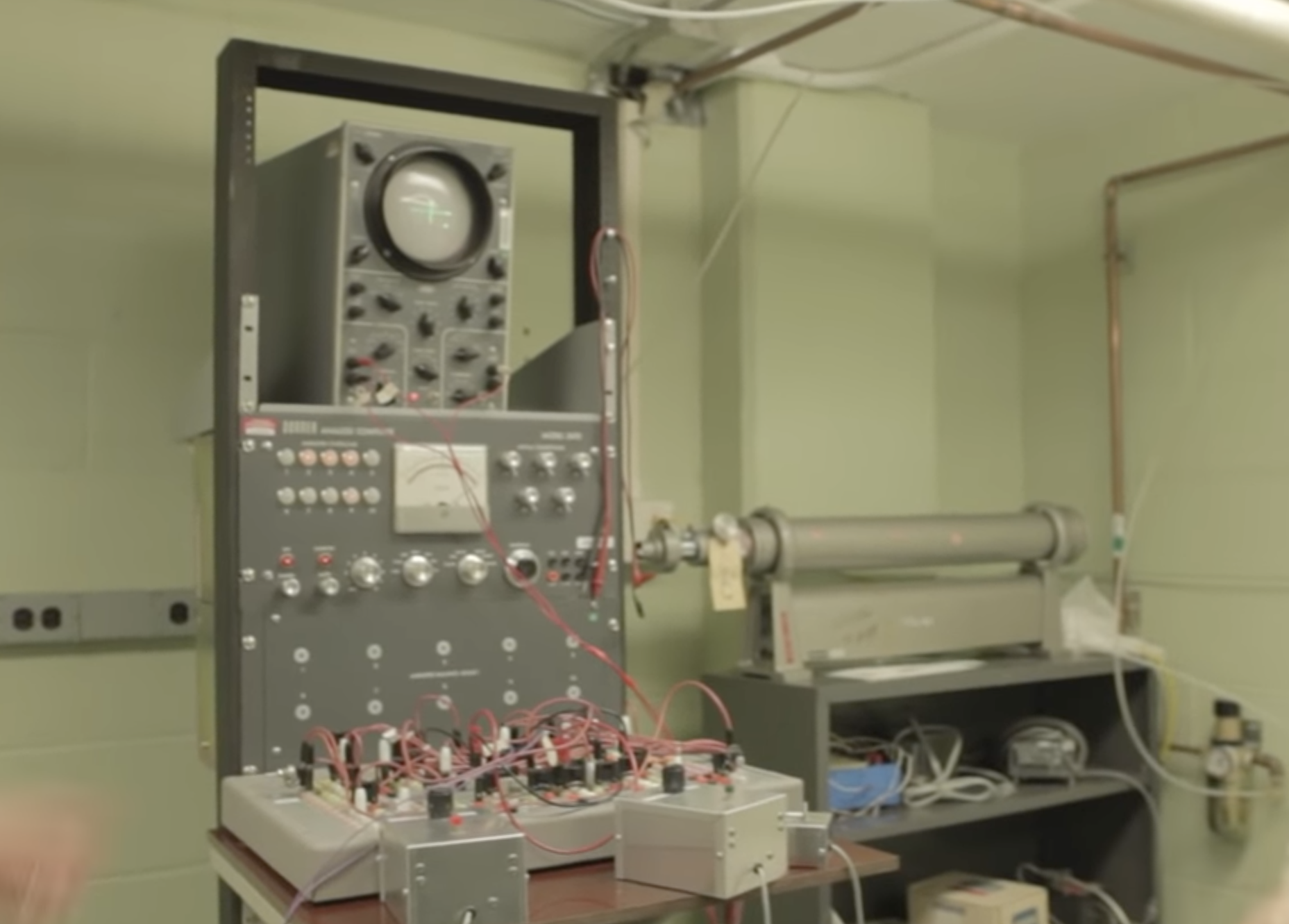

1958年美國物理學家威廉·希金伯坦(William Higinbotham)製作的《雙人網球》無疑具備這樣的特質。他使用「雙人網球」(Tennis for Two)一詞命名這樣的活動:兩個人面對一塊5英寸的圓形陰極射線屏示波器,連接著曾用作彈道運算的計算機,螢幕上有一條長橫線和一段與它垂直的短豎線,一個光點在橫線上方呈拋物線狀移動,人們轉動電位器並按下按鈕改變光點的運動軌跡。很顯然,希金伯坦認為兩條線段構成了網球場側視圖的意向,而移動的光點就是網球。玩家旋轉電位器讓電路在球、網和地面三個信號間快速切換,在螢幕上呈現出了「打網球」的印象。

在這個過程中,介於兩名玩家之間的「運動裝備」從物理實體——球拍和球轉變為具備內部過程的模擬設備(計算機)。其本質上是高速度處理信息流設備的集合,僅在輸入端(旋轉電位器)和輸出端(電子運動軌跡模擬出的簡陋圖像)對人呈現出可理解性。球拍和球之間直觀的力學反饋轉變成了模擬電子信號的輸入-輸出反饋。

倘若這種模擬對於如今的玩家仍然過於抽象,那麼讓我們的問題更進一步:當玩家們在遊玩《任天堂Switch運動》(Nintendo Switch Sports,2022年)的網球時,他們之間發生了什麼?手把、軟體系統、視頻串流、數據協議、無線路由、網際網路服務……玩家的「運動裝備」擴展為一系列的設備與服務,背後牽扯到龐大的技術和社會過程。

在從網球-《雙人網球》-《NS運動》網球的範例連續采樣中,我們可以看到所謂的玩家「運動裝備」的演化:起初是按照力學原理的機械做功(球拍和球),然後是電子運動的模擬信號反饋裝置,再然後是能夠協調各種傳感和信息設備的具有並行遞歸運算能力的數字計算機,呈現出從力學裝置-數字自動機(digital automata)的趨勢。

它們都是布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)意義上的行動者/行為體(actor/actant),是大量具有「能動性」(agency)的裝置、機構、實體……它們承擔了某些人類活動,從而替代或創造了某部分人類之間或與世界的互動,並因此成為了某種「代理」(該詞與能動性的英文同為agency,其中顯示了非人類裝置與目的行為的微妙關系),它們構成了所謂的行動者網絡(actor-network)。這些通常來說不具備社會性的實體,只有在「被重新組合在一起的短暫時刻」(Bruna Latour, 2005),才對人類和社會顯現意義,而行動者網絡理論(ANT)便是一種認識並理解這種「短暫時刻」的工具和方法,它並非關於人類與非人類實體的分類法,而是試圖超越這種二元論的「一種運動,一種置換,一種轉變,一種翻譯,一種注冊」。

在這一視角下,網球拍和《NS運動》涉及到的一系列技術裝置其實構成了行動者網絡的子路徑,重組或創造了遊玩中的某些過程。由於數字自動機一定程度上能遞歸地調整自身有目的的「運動」(算法程序),因而表現出更為自動化的「能動性」(我們通常稱之為智能),並且在實質上接管了我們遊玩的某些環節。人類愈來愈多將遊玩行為依託於此,這不僅限於關於身體運動的遊戲,其他諸如冒險、策略、角色扮演、多人對抗等基於傳統分類的遊戲都可以通過此種方式實現,而且已經出現了綜合多種類型的超級遊戲(例如《巫師3》《薩爾達傳說王國之淚》),甚至一起被實現的還有其他玩家。

舊有的遊戲與玩家的分類法正在消弭,而這是一個龐大過程的子集:對人類現實各個領域的數位化,以及通過復雜系統動力學為一切建模的雄心。電子遊戲的概念便是在轉變過程中浮現,這是一個從19世紀末到20世紀下半葉的連續過程,遠沒有我們想像的那麼斷裂。那麼,在這個過程中我們該如何認識遊玩電子遊戲的過程?

for_我們如何遊玩_in_(遊戲):

近年來,已有諸多學者從拉圖爾的行動者網絡理論的視角重新審視電子遊戲。Seth Giddings、Stephanie Jennings等人將其與控制論(cybernetics)結合,認為遊玩電子遊戲視為人類與其他非人類裝置在不同層面的信息反饋中重新分配能動性(agency)的過程,人類與非人類(操控設備、智能系統…)之間的界限也變得模糊。Brendan Keogh等人在此基礎上更加強調「具身性」(embodied),強調電子遊戲遊玩的物質性,認為在神經、感知等微觀層面發生的變化對玩家主體的影響和那些肉眼可見的肢體動作同樣重要。

「具身性」是一種更為激進的視角,不僅人類與非人類的界限被模糊,甚至人類自身的邊界也變得游移不定。遊玩中的人「將自己接入了一個控制論迴路」(Seth Giddings,2005),玩家的身體/心智在不同層面被切分成幾塊不同的代理,與其他非人類代理相互耦合(感官-影音,大腦-分配信息流、運動系統-操縱器輸入等等)。這種認識並非秉持還原論的立場,把人類主體機械地拆分為多種技術媒介的組合,從而將電子遊戲視為臭名昭著的斯金納箱式的簡陋的行為主義模型,人類的心靈和主體性在條件反射式的身體和神經機制中被貶損。相反,「具身性」的目的恰恰是要打破這種身心二元關系,及其衍生出的諸多刻板印象給電子遊戲帶來的道德困境。

這里有必要簡單的展開「具身性」的概念,它取道自具身認知(embodied cognition)的智能研究,這可以視作人工智慧之外的另一條道路,其哲學根源是梅洛-龐蒂的知覺現象學(甚至可以追溯至黑格爾,但鏈條過長此處不多贅述),在諸多源自控制論的理論和方法工具中成型。具身認知有力的質疑了身體(肉體)和心靈(大腦)的二分法,認為人類智能的本質不是大腦對符號表徵的邏輯操作,而是在身體各部分知覺與世界不斷反饋中涌現。只有深入具體的、真實的世界之中,才能發現人類主體的真實存在。

當「具身性」出現在電子遊戲的語境之中時,其實便是要求在研究電子遊戲時重新審視周遭世界發生的數位化進程。我們通常認為該過程造就了那個所謂模擬了「真實世界」的「虛擬世界」——這不過是笛卡爾的身心二元論的另一版本。同時我們要警惕「模擬」概念的使用,這一表述被預設為一個指向人類可感世界的副本,是一種模仿和欺騙。現有的多數遊戲研究不加思索地接受了該預設,將遊玩電子遊戲視為在兩個世界之間交互和連接橋梁,因此這類研究便也註定會一次次地繞回電子遊戲的道德困境的面前,一次次地對相同的問題答非所問,只因問題的答案在提出時就已寫好:電子遊戲就是脫離真實世界,供人逃避的的精神成癮物。

在行動者網絡理論、控制論和具身性的視角中,電子遊戲是人類身體和新的技術媒介、裝置等代理復雜耦合後表現出的一種涌現現象。這種現象是計算機系統為了保持其相對於人類經驗可理解性的向下兼容。

這里有必要繼續《雙人網球》的故事,希金伯坦在1959年推出了新版本的《雙人網球》,除了將顯示屏擴大到15英寸之外,遊戲最大的變動在於可以調整引力常數,讓玩家能夠在月球或者木星的重力條件下打網球。但是這一改動並未受到玩家歡迎,因為木星重力會甚至會導致「球」無法過網。重力這一真實網球中的「元遊戲規則」在計算機中被改變,導致遊戲對於地球上的人類的身體經驗而言無法遊玩。「計算機將玩家視為一個需要定期注冊的緩慢的系統設備」(Claus Pias,2017),計算系統內發生的全部過程遠超出人類的感官范疇,而電子遊戲就是通過參與到部分過程之中,使這個由數字自動機及其相關代理組成的世界對人類呈現出可理解性。

讓我們看看電子遊戲中最為直觀的視覺層面的是如何呈現出可理解性的。索菲亞·菲澤克將螢幕上可被玩家干預的圖形稱為計算機算法所造就的技術圖像(technical image)。曾經對於電視和電影的觀看者「不可配置的、線性的圖像」,在電子遊戲這副「算法眼鏡」(Algorithmic Spectacles)之下具備了技術性和可操作性(Sonia Fizek,2022)。所以技術圖像不是對真實之物或計算系統的表徵,而是計算系統「運動過程」產生相對於人類而言的可感現象。

正如神經生理學對於人類視知覺的研究一樣:顏色並非大腦處理外部數據後返還給視網膜的感覺結果,而是在視網膜的三種混合鑲嵌的錐形細胞接收不同波長射線那一刻就已經決定,這連同視覺系統的其他結構特徵形成了我們「看」的機制與過程。也即是說,我們不是靠中心化的心智(大腦)計算外部投射的映像從而觀看所謂的「客觀世界」,而是客觀世界因我們「看」的方式而顯現出其可理解性與意義。

人類對技術圖像的接受正是生物性的視覺系統和非有機物的代理(連續幀圖像、顯色元件和控制器的反饋過程)耦合產生的結果。菲澤克認為重新思考技術圖像,有助於在理解電子遊戲時跳出「表徵與計算」認識陷阱——笛卡爾身體(表徵)和心靈(計算)的二元論的又一個版本。技術圖像幾乎在被我們接收到的同時就立即成為我們改變電子遊戲狀態的新過程(時間單位以毫秒計,取決於神經反應速度、設備響應速度和畫面幀率等),螢幕上發生的事情也因此對玩家產生可理解的意味。這也即是「當我進行感知時,我不思考世界,世界在我面前成型」(Maurice Merleau-Ponty,1947年)。

此處要再一次強調,這並非一種多元主義視角下放棄物質性的唯心主觀念,而是我們對有機的、無機的物質運動過程的認識進入到了新的尺度,曾經穩固主體在認識過程中不斷瓦解並重塑。我們能做的就是在具體的情境內、繁多的尺度中和新媒介的包圍下不停地認識再認識,同時認識我們如何認識,只有這樣世界的可理解性才會對人類整體呈現。由於我們遲早都要被捲入由數位化進程所催生的世界中,那麼遊玩電子遊戲至少為我們開啟了一段具體且非功利的進入過程。

print(電子遊戲)

總的來說,上述並非是一種完備的理論系統,而是具體的探究電子遊戲的遊玩過程,並將其與我們周遭發生數位化進程及其帶來的認識論轉變之間相關聯。對身體觀的重新認識在其中至關重要:不要假設我們本質性上是一個心智,我們經由它擁有並控制身體,「相反,我們就是身體」(Brendan Keogh,2018)。這幫助我們重新審視玩家主體的物質邊界。

此時讓我們再次看向「阿爾薩斯-卡萊亞的視錐體」中「玩家/人類主體」占據的頂點。其中的主體(agent),同時也可以譯為特指人類的代理。我們可以將其擴展為agency,這既指更廣泛意義上的代理(機構),也有能動性意思。它們共同合作認識一種玩遊戲的過程,即Cybermedia Process。身體和身份、過程與對象在此糅合混雜。因此即使不考慮前文所寫,而僅從構詞法的角度,也有充足的理由將Cybermedia Process理解為一種控制論文化視角下的認識過程:信息不斷反饋到不同尺度、分布式的代理系統之中,遞歸式的調整自身目的,進而引發全局的一致性。屬於這個時代的人類自我和主體性在其中不斷涌現。

所以,電子遊戲不是什麼別的東西,它就是我們對世界的認識過程,對自我的認識過程,因而它就是我們的世界本身。

參考:

來源:機核