B面:當磁帶成為激情客體

決定整個故事循環可以進行下去的兩個客體因素分別是磁帶和手機,前者保證循環可以莫比烏斯環的方式不斷進行下去,而後者則保證模糊的記憶以更加確定的方式被鐫刻起來。

在電影版的開端,我們會先入地認為黃雨萱和李子維是故事的核心人物,他們之間的幸福結局是需要被實現的——在彩蛋里也是他們的故事最完滿。那麼站在這兩位主角的視角去看與他們完全模樣的人,也就是陳韻如和王詮勝,他們就是被觀看的想像的能指。

這兩位想像的能指都具備心理學意義上的被戀物特徵,電影中陳韻如持有的道具是日記,王詮勝持有的道具則是磁帶。

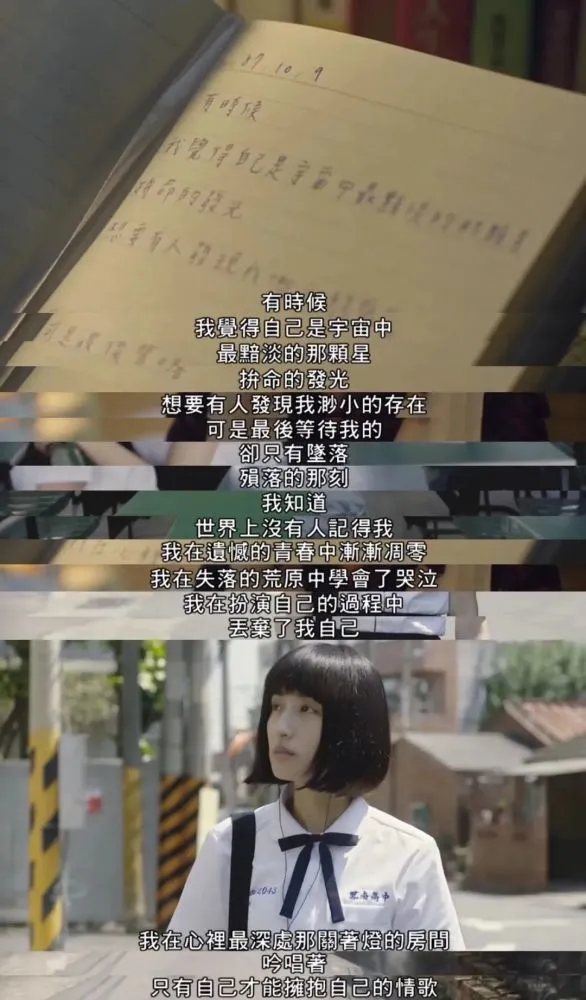

日記是一個非常具有前現代性的物品,文字本身就是一次元的信息載體,同時還具備天然敘述性詭計的可能。尤其是陳韻如在日記本中的記載,具有高度含混性,電影中楊皓代作者念出的日記文字,頗似具備詩性而不是敘事性的歌詞,我們甚至可以理解為古希臘故事里祭司所講述的可以做各種解釋的神諭。日記的記載是一種不可靠敘事,是以第三人稱視角重述第一人稱的記錄方式。

陳韻如在電視劇版中就以日記的形式完成自己的故事,同時她還以二次模仿的方式塑造/窺探著另一個完美的自己與其他親密者的關系,這既是一種替代滿足,又是一種電影式的窺視機制。陳韻如完成了鏡像階段的重新指認與想像性自我的滿足,同樣的,她也混淆了自我與他人的體驗,成為了一個全知全能卻無法參與故事的主體,於是陳韻如成為雙重缺席與雙重在場的存在。不過日記的被再度翻看,並不能改寫或消退敘事,這一視覺性體驗讓觀看者與故事之前存在天然隔閡。

磁帶則完全不同,音樂的隱喻是一個無限延展的視聽空間,讓人擁有強烈沉浸感。磁帶本身就兼具兩種象徵符號的意義,一是工業生產線上的復制產品,二是反復播放之後就會變得音色模糊的實體。

伍佰的演唱會本身就是電影音樂製片工業整個巨大連鎖中的一環,他自己的專輯《愛情的盡頭》與電影同名歌曲《Last dance》並不應該是主角們所生活的時代(2017年)應該出現的作品,那是1996年的歌曲。磁帶是被收藏的易消散的工業製品,按照鮑德里亞的說法,這就是激情客體「它並不像戀物癖以沖動的滿足(satisfaction pulsionnelle)為目的,但它可使人得到一個具有強度的反應式滿足(satisfaction reactionnelle)」。

在電影里,我們能清晰地感受到,只有陳韻如才對聽伍佰的演唱會這件事具有激情和興趣,其他人都是被陳韻如的激情所攜帶的對象。而黃雨萱如何保證自己的記憶的確定性呢?答案是手機。她並不是借用日記(畢竟自己並沒有記日記的習慣),而是採用觀看手機的方式進行確定。無論是她在陳韻如身體里,還是陳韻如在她身體里,生活於高度網際網路化的世界中的個體,都可以用不同的身份在虛擬空間里繼續與其他人進行交流,而確信虛擬化身與物理實存最重要的,就是擁有記錄信息的所有權。

於是我們會看到傳統循環敘事作品根本不具備的設定,那就是放棄個人回憶的主觀感受,而是像客觀記錄的世界里尋找蛛絲馬跡。如上文所提到的,磁帶這種工業性產品,只要進入錄音機播放就一定會進入循環狀態,而循環的不斷增加,就會導致磁帶本身功能的消退,於是我們需要購買新的磁帶,作為無損耗的信息進行再播放,在這一意義上,另外購買的磁帶就是工業時代下的復製品,也就是激情客體。

在電視劇版中,黃雨萱更是將網際網路絡運用到極致,她在王詮勝離開自己之後,尋找替代品的過程就採用的就是一款「可以找到世界上另一個自己」的APP。而故事循環線中那種既不是線性循環入口,也不完全是莫比烏斯環的銜接循環,而是難以解清的多循環線條的交錯,無疑是對德勒茲語境下的塊莖(Rhizome)重復再利用的接口出入,也就是以後現代的方式存在的循環方式。於是我們可以繪製出這些不同道具之間所形成的表格。

A面被交換身體的循環敘事

在故事的另一面是循環敘事,同時也存在著大量敘述性詭計,讓讀者深陷這種敘事迷宮之中。

交換身體和相似個體在本作中體現的非常明顯,甚至我們還能看到自己與自己見面時靈肉分離的狀態。這種作品類型比較知名的有《你們這些回魂屍》、《情書》和《你的名字。》。

《想見你》在海報中採用了破碎疊字的方式進行象徵,也就是說回到過去改變未來這件事並不是只發生了一兩次,而是發生了許多次,電影只是採用其中的一次進行展開,並考察它週遭的其他世界線的影響。

這不能不說是,非常標準的遊戲寫實主義下的角色們擁有解離性人格的共性體驗。

簡單說,就是在Galgame中的主角總是會面臨各種不同分歧劇本的體驗,在任何一個單劇本中,主角與戀愛角色的命運都是獨一無二且命中註定的,就像莫俊傑所說的「哪有這麼巧的事情」一般。但是由於遊戲本身可以存檔重開,就能導向不同的結局,這就導致所謂的命運獨特性被破壞了。那麼對於遊戲里的主句來說,他就是一個解離性人格的存在,帶著其他人格的部分記憶生活下去,卻依然可以在目前明確的自我認知作為基礎生存並作出完全不同的選擇。按照東浩紀的說法,當多重人格進入流行文化之後,多重故事(multi story)和多重結局(multi ending)也就同步流行起來。

當然,遊戲寫實主義還受到其他兩種文化的影響,一種是上文提到的機械復制時代下的藝術作品大規模擬真的影響,也就是大批量生產的磁帶;另一種原故事里的人物角色被不斷二次創作的影響,通過各種切片、泥塑、OOC等方式,讀者成功介入到作品的再生產之中。

當讀者站在「黃雨萱-陳韻如」、「王詮勝-李子維」的對立視點看另一方,都可以認為是OOC之後的存在,也是可以被認為是人格解離對象的存在。電視劇版里,黃雨萱就發出疑問,自己是否生活在《情書》的故事設定中,是王詮勝的情感替代者。同樣的,不管是主管麗莎姐還是陳韻如的舅舅吳文磊,都認為黃雨萱/陳韻如是已經處於精神失調的人格解離狀態

所以無論是黃雨萱還是李子維,在魂穿其他角色之後所擁有上一個角色的,並不是記憶,而是視點。隨著時間的逐漸演變,記憶是會消散的,視點則會固定下某個設定標簽。被魂穿的人物的主體性隨著她/他所有過去記憶的被抗拒,也就慢慢消失,在即將完全消失之時,真正的存在性危機被敲響,然後人物又以新的身份再次進入循環。要這麼看的話,《想見你》應該用《世界上的另一個我》作為主題曲才對,而這也是華語樂壇上少數出現的女女對唱的歌曲。

零零年代也隨之流行起時間循環敘事(loop)的作品,其中固然也有想通過循環敘事將不可能的日常生活重新固著的原因,同時也是受到現代遊戲的影響所產生的類型文學模式。在電視劇版本里最初被設定的時間就是1998年的陳韻如為首的故事,我們也能看到整個故事其實在從2000-2020這一大時間設定中進行20年的青春物語循環。

於是我們就能看到,零零年代的少年們選擇了兩條相互干擾的成長之路,一條是在不斷循環中,以似曾相似的安全感為保護殼(電影中體現為角色穿越到其他角色時出現的白色迷霧),而不是進入陌生的世界中獲得成長的力量;另一條是通過成長獲得打破循環的力量,並將過去的經歷埋葬,可是被埋葬的過去本身就意味著從循環中獲得力量的消逝。這意味著對未來的極度不安感與對懷舊的安心感,面向明天的歷史被終結,人物又再次回到日常的循環生活之中。

雖然在押井守看來,日常是「沉重潮濕,難以呼吸的,被溫柔而緩慢地掐住脖子的那種痛苦,無論哪個時代,大概年輕人都是無法忍受日常生活的,一想到這種日常生活會持續一生,就要發瘋」。但對於少年們來說,這種生活方式如果不是以重大變故的形式被終結,他們更加不願意走向明天。

而少年們在《想見你》中所選擇的,則是兩組不同的角色反復重啟循環,並希望犧牲自己拯救對方的故事。

黃雨萱在故事一開始問王詮勝,為什麼會在一起時,王詮勝用的類似一見鍾情的表達方式,即「一看到你,就喜歡你」的說法,但這種情感交際的感情偶然並不是實際存在的,而是被群體無意識所推著向前走的,在《你的名字。》中也存在相似的台詞私たちは、會えばぜったい、すぐに分かる。私に入っていたのは、君なんだって。君に入っていたのは、私なんだって。

是的,它是群體無意識,這意味著記憶已經在循環中被二度殺死了。

第一次記憶的被殺死,是被附身者之前的故事,那是日常系生活的自動循環,這同時意味著主體性開始消散。電影版中就根本不涉及黃雨萱與李子維相遇之前的場景,取而代之的是莫俊傑和陳韻如的大學故事。第二次記憶的被殺死,則是要終結悲劇逃離升天的努力,那是想通過對的重大變故的抹平重新接續上日常生活的方式。

最後形成了精神分析學派所說的屏憶(screen memory),即

在電影版的彩蛋里,三條平行出現的美好結局以犧牲王詮勝(和他的磁帶——以及他的戀人劉宇恆)的方式各自獨立存在,楊皓遇到了新的戀情,黃雨萱一覺醒來和李子維過生日,莫俊傑重新遇到了陳韻如。

暫停播放自己的節點

無論是磁帶的A面還是B面,都是磁帶的一體兩面,似乎反向播放就可以聽到全新的不同的歌曲,也就是說,對磁帶而言,任何一個時間節點的暫停,都會同時出現空間上相同敘事上卻迥異的個體。在《想見你》中,則是對自己的回望。仔細回味一下電影版我們會發現,陳韻如與黃雨萱,李子維與王詮勝並沒有以真正的不穿越的身份相遇過,要麼是互相進入對方的身軀,要麼是作為數年前後的自己相遇。

這二重角色又是由同一人飾演,於是就形成了具有強烈鏡像結構的自我意義建構關系,戴錦華就認為自我角色的多重扮演,本身就比「孿生子女的出演更勝一籌」,並呈現為一種當代人的自我寓言。這種自我寓言的本質在於對主體間性的拋棄,而是將自己置身於「觀看主體-被看客體」的電影語法關系中,模樣的完全一致與主體的對話缺席,製造出雙重視點,呈現出對自我的疏離。這種設定是對當下社會思潮的呼喚,個體投影在網絡世界里的身份、聽磁帶中播放音樂時產生的虛假沉浸,以及對個體獨特性追求的放棄。

《想見你》的標題體現了自我客體化的期待,缺失的主語其實是躲在賓語(你)的背後,已經亡故的戀人在另一個世界里存活,但他/她不忍獨活,最後締造了這個循環。這個故事也成為古希臘故事的一重回響,那是那喀索斯(Narcissus)與厄科(Echo)故事的變奏極致的他戀同時也是極致的自戀。

來源:機核