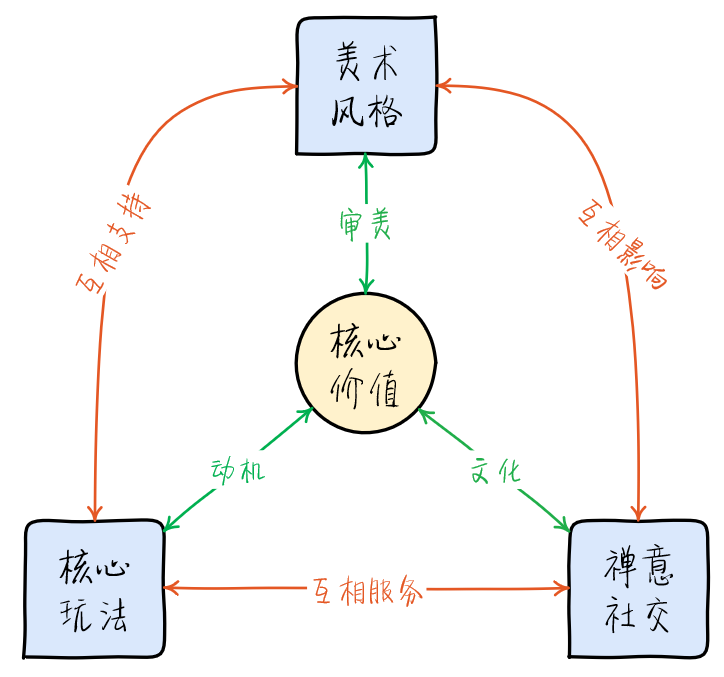

本文將主要以美學的角度來賞析《光·遇》的美術風格,以心理學的角度去分析《光·遇》的核心玩法,以解釋學的視角來詮釋《光·遇》的禪意社交,最後以存在主義的核心價值作為文章收尾。雖以《光·遇》為始,但最後分析的也不僅僅是《光·遇》。綜上,文章整體脈絡變構成了「四位一體」的第九藝術分析。

引言

許久沒有靜下來心來玩一款遊戲了,之前深度體驗了一下《光·遇》,而又聯想到許多以前玩過的遊戲,有感而發,遂就此文。由於專業的關系,本科學教育學時讀過一些心理學,碩士念的也是中國哲學,因此本文會較為深入地去分析遊戲的價值與影響,對遊戲玩法、交互體驗、設計美學的分析會稍少。本文將主要以美學的角度來賞析《光·遇》的美術風格,以心理學的角度去分析《光·遇》的核心玩法,以解釋學的視角來詮釋《光·遇》的禪意社交,最後以存在主義的核心價值作為文章收尾。雖以《光·遇》為始,但最後分析的也不僅僅是《光·遇》。綜上,文章整體脈絡變構成了「四位一體」的第九藝術分析。

美術風格:意象、自由、審美價值

意象

意象是審美中「美」本身,是美之本體。在美學的演化中,如果說有一個概念關注美學本身,那就是意象。《光·遇》中光怪陸離的風景意象如同卡爾維諾的《看不見的城市》那樣,是現實與心中的那些虛構之城,交相輝映,輪回交替,更像是一場靈魂的旅行,帶著思索穿梭於各個城市之間。

所謂意象,由「意」與「象」構成,「意」即詩意,而「象」並不只是指具象,也包括想像。我們先來看看其中之」象「。想像,是假定與自由的象徵,假定了,感情才有自由。反過來說,若《光·遇》中場景如實反映生活,不存在那些會發光的蝴蝶、會漂浮在空中的水母、會上天如海的鯤鵬、漂浮在空中的城市,而僅是拘泥於現實生活中存在的物體,那麼沒有想像,感情就沒有自由,也就沒有詩意了。所以我們說,藝術的精緻,就在於是一種情感、聯想、語言的精緻。作為第九藝術的遊戲,《光·遇》將這種藝術的精緻發揮的淋漓精緻。

如果說想像是美學的靈魂,那麼詩意是美學的境界。意象之中不但有極其精煉的「象」,而且有極其獨特的「意」。所謂意境,不僅僅是意象群落之間的建構,而是意象與意象之間沿著意脈延伸發展而出的那般足以表達詩意的境界。

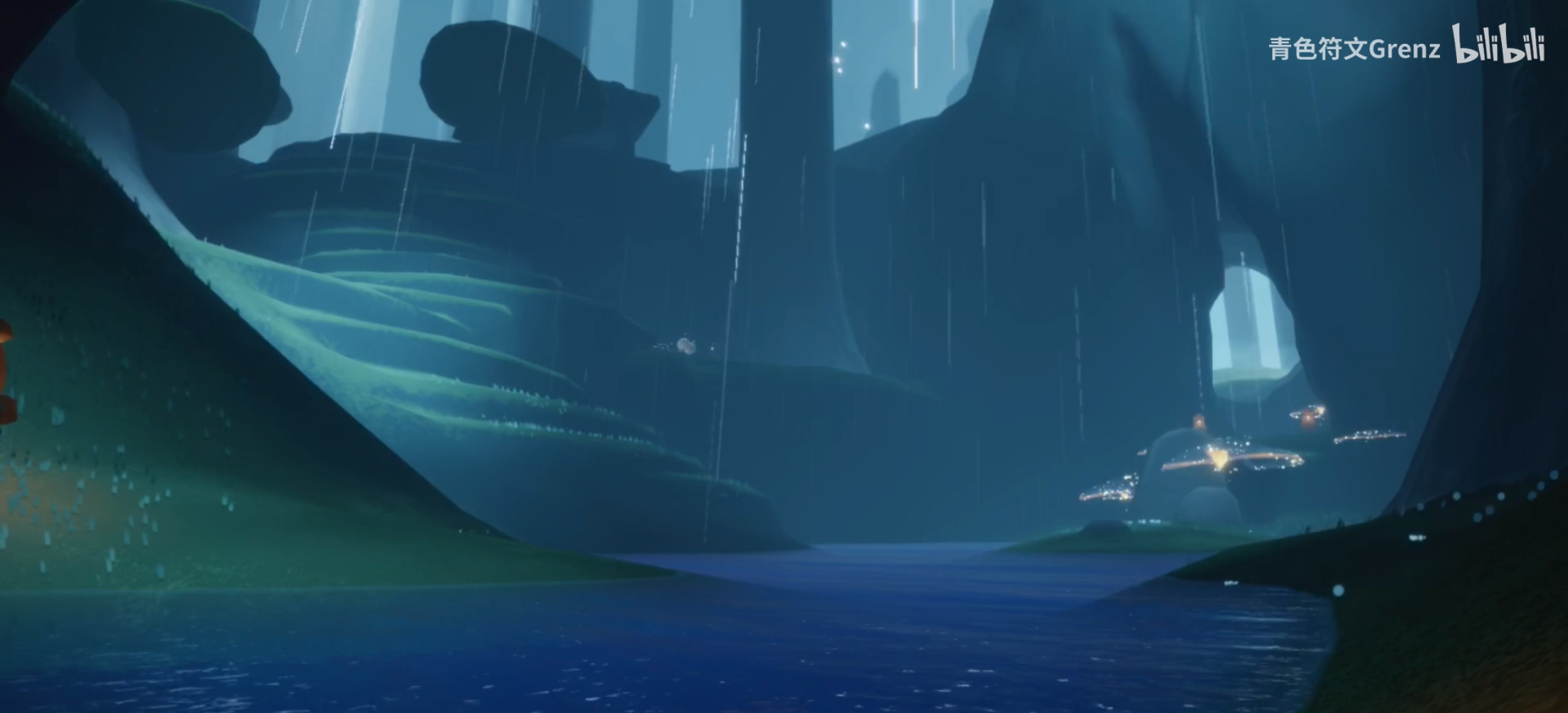

以《光·遇》之中的雨林來看,整體意象包括了綿綿細雨、深邃林木、幽幽微光、涓涓溪流、嚦嚦鳥鳴,它們組成的意境除卻整體美之外,這些意象群落空白中也有著潛在之美,將深邃幽暗淺淺地流露了出來,「不著一字,盡得風流」。

奈何筆者詞窮,借用司空圖的一段話:「詩家之景,如藍田日暖,良玉生煙,可望而不可置於眉睫之前也。象外之象,景外之景,豈容易可談哉。」(語出司空圖《與極浦書》)「象外之象」、「景外之景」就是潛在的隱性的言外之意,意境的精彩往往在語言不可窮盡的空白中,需得主體親身體驗方可領略。

因此我們可以發現這個意象,客體是概括的,主體的情致是特殊的,是二者的統一。從客觀對象來說,這是一種發現,從主觀情感來說,這是一種體驗、頓悟;從意象符號的創造來說,這是一種更新。意象的目的並不是要表現客體,而是要表現主體的情志。

這就是「意」,這就是詩意。在海德格爾的定義中,所謂詩意,其實就是創造。這個創造跟我們平常所說的創造也不一樣,他說的創造,是以一種合適的狀態,來面對你的周遭的世界,這個世界會向你綻放出一種意味來。

自由

我們剛才說到意象是審美中「美」本身,是美之本體;那麼自由便是「美」的目的。可以說,《光·遇》中的所有系統都在為這個目的而服務著,而《光·遇》的自由表現在想像的自由與玩法的自由。

前文中我們談及假定就是想像,而想像的自由是藝術的生命,這體現在開放式的先祖故事與背景設定上。你需要追隨先祖逝去的記憶碎片來解放他們的靈魂,整個過程中沒有任何的文字介紹,讓人不禁會想像他在生前究竟經歷了什麼、又是懷著怎樣的心情經歷了這一切。在旅途中看到跪在地上淋雨的先祖,你會情不自禁駐足為其撐傘。因此,這個先祖講了一個什麼故事不重要,重要的是,這種浪漫的敘事方式給你帶來了情感上的體驗。相反,若是被動地去反應真實的故事,那未免太理想了,情感就太不自由了,理性壓抑了情感,就會失去感染力。

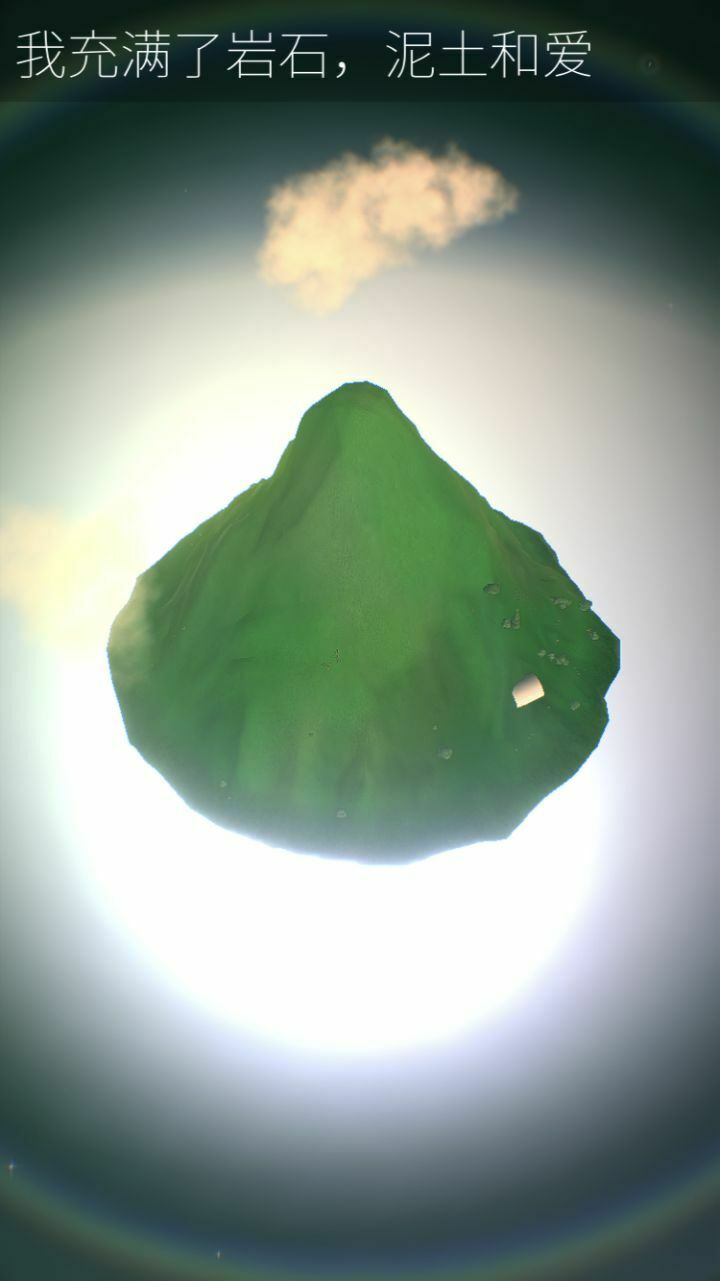

幾年前,《Mountain》則是把想像的自由發揮到了極致,可以說這款遊戲的意義就在於想像,在於玩家自身。當山上落下一顆螺絲釘時意味著什麼,每個人的想法都是不一樣的,我們每個人都活在自己的認知里,因此只有當你能夠靜下心來去思考、去想像,去讓自己處於獨立狀態時,Mountain 可以依賴於任何物體的外觀而存在,你就能發現其中的樂趣。而當它對我們的觀念和情感產生影響時,它的意義便產生了。《光·遇》中那些無言的故事也是如此,故事只是傳遞情感體驗的媒介,先祖們的真相到底如何不重要,真正打動你的,是故事給你帶來情感上的體驗。這是想像的自由所賦予故事的獨特魅力。

除了想像的自由,在玩法上,《光·遇》也有很強的自由性。遊戲設計不存在主線任務,也不需要打怪升級,再配上幾乎為零的新手教程,讓很多新人玩家初次遊玩時無所適從,想要一打開遊戲就獲得快感的玩家也註定是要失望的。但遊戲操作卻也簡單,僅僅有移動與飛翔兩個按鍵,這種模式讓玩法變得更加自由,你可以漫無目的去看遇境的黃昏,去晨島的彩虹橋練琴,去雨林的粉紅海靜坐聽雨,去霞谷的千鳥城放煙火,去禁閣的板凳上數星星……玩法的自由賦予了玩家一種旅途感的自由,想要去探索更多鮮為人知的風景,這也是我遊玩這款遊戲的動力所在。

但私以為這種自由的遊戲或許可以做的更好,至少加入適當的新手教程並增強下用戶的探索欲。譬如《集合吧動物森友會》以收集要素和前幾天的主線任務來貫穿遊戲全程,還有同樣自由度超高的《薩爾達傳說曠野之息》則也是以若有若無的主線(救公主)來推進玩家探索神廟解救四大神獸。

否則就容易出現《光·遇》這樣部分玩家剛上手就棄坑的現象,缺乏遊戲動機導致缺乏遊戲理解,而缺乏遊戲理解又進一步的降低了探索動機,從而陷入惡性循環。不得不說,這是自由度過高缺乏主線的弊端。但若拋開商業化的角度,對於真誠的玩家而言沒有多少影響。

審美價值

意象是”美”的本體,自由是」美「的目的,而「美」與「善」的關系討論則是」美「的價值意義。事實上,起初的美學便伴隨著倫理學而誕生的,早期倫理學的關注重點,便是「美」與「善」之間的天然聯接。從遊戲設計的角度而言,審美價值的重要性永居前列。

在《光·遇》的世界中,善意無處不在。我在遊玩的過程中尤愛世界角落里的蠟燭台,因為這里可以看到其他小可愛們的留言,這些善意的留言值得你為其駐足停留。

遊戲中,在捧起蠟燭照亮路人之前,你是看不到對方的形象的,路人在你眼中只是一個小黑人。但是想要點亮對方,需要雙方都願意將自己蠟燭拿出來放在一起,同時照亮兩個人。因為這個行為所帶來的小小燭火可以為雙方補充能量,所以在危險的地圖中常能看見路上兩三個小人沉默又溫柔的互相點亮,給對方傳遞去一點起飛的力量。可能你在墓土里被冥龍撞成了一隻小可憐,可能你在暴風眼里被風掀翻又撞上紅石頭,慘得要命又四下無燈補充能量,當你拿出一根蠟燭到處張望,身邊總是會有小可愛過來照亮你,同時你的光也能溫暖別人。這種你中有我,我中有你的善意舉動,向世界分享著愛和溫暖。

同樣的,《光·遇》中還有一些特殊地圖需要他人幫助才可以進入,比如有需要八人捧星的收集要素,有需要四人合力才能開啟的大門,也有需要穿著特殊顏色鬥篷的玩家牽手才能帶你進去的隱藏圖。無論你在哪里遇到困難,只要捧起蠟燭呼喚一聲,靜靜等待,總有人陸續跑過來幫助你。我印象比較深的一次是在聖島爬山,那會兒我還是個萌新,翅膀能量也不夠多,爬了一個小時都上不去山頂,總是在半山腰跌落。於是我嘗試呼喚了幾聲,就有個小可愛蹦蹦跳跳地跑過來幫助我。在山頂,我看到了不一樣的風景。那一刻,我明白了,重要的不是旅途上的風景,而是陪你走過旅途的人,讓你的世界變得如此不同。玩家的心靈就是為剎那間的情感而微微顫動。

這就是美的價值——善意和溫暖。

同樣的,在陳星漢那款獲獎無數的《風之旅人》中也有著類似的審美價值。遊戲中玩家扮演一位穿著紅衣的朝聖者,孤獨而渺小地在沙漠中漫無目的地艱難行走著。忽然,你發現身邊多了一個穿白袍的角色,那不是 NPC,而是在地球的某個角落與你同時遊戲的玩家。

旅途中,他會無微不至的關照你,為你找到地圖的收集品,帶你去最好的拍照地點。你們會一起走過荒涼的大漠,踏過幽靜的城堡,在暴風雪中相互扶持走向朝聖的終點。你們完全沒有語言交流與肢體交互,卻看到了人性的互相關懷。很多白袍玩家會在帶你到終點的時候,用雪的純淨為你畫一顆心。仍是風雪的聲音,但何其浪漫。

你還有可能會遇到與眾不同的白衣,他們是這個世界的導師,就像天使一般,他們往往也更加樂於伸出援手。玩過這個遊戲的無數名玩家都會返回重玩,在重玩之時,你就變成了白衣。作為白衣,是為了帶新玩家走完某一段路程,也是為了再走一遍那位自己還是紅衣時,與幫助過自己的白衣共同走過的風景。如此朝聖,如此傳承。

無論是《光·遇》還是《風之旅人》,都在用浪漫而審視的目光演繹著對這個世界的愛意和敬意。

核心玩法:共情、需要、行為主義

共情

與《風之旅人》不同的地方在於,《光·遇》使得「相遇」變得更加容易。在旅途路上,玩家可以看到形形色色的黑色路人,在雙方拿起蠟燭點亮彼此之前,甚至看不清對方的容顏。雙方點亮彼此之後,仍舊不能聊天,僅僅是可以相互之間做一些動作以及發出簡單的叫聲。而在這個無法通過言語的交流階段,最容易產生共情。

所謂共情,即同理心,即設身處地地對他人的情緒和情感的認知性的覺知、把握與理解。主要體現在情緒自控、換位思考、傾聽能力以及表達尊重等與情商相關的方面。因為無法通過言語交流,玩家彼此之間需要花費精力去傾聽、思考、理解對方的感受和表達意願,進入對方的內心世界,敏銳覺察對方經驗意義的改變,進而作出恰當的回應,用體諒來回答他人的感覺。

除此之外,還有風景意境上的共情,《光·遇》中的七大地圖晨島、雲野、雲林、霞谷、暮土、禁閣、伊甸之眼都各具意境特色,總有一款能符合玩家遊玩時的心境。網絡中,我們將激發人興趣和偏好的內容稱為「戳」,而「戳心」,是個很形象的比喻。某些畫面、某些意象、某些情節會讓受眾接觸時升起生理反應,如過電一般,或如悲從中來,一旦擁有了這樣深刻而強烈的反饋,玩家變會不由自主的深愛上這款遊戲。從此,它便產生了黏性。

需要

如果我們說「共情」是玩家產生黏性的起始因,那麼「被需要」就是玩家體驗到遊戲價值的核心所在。每個個體都是被需要的存在,《光·遇》中則將這種「需要」場景體現在社交玩法與世界設定上。

首先在社交玩法上,前文提及了玩家的星火可以點亮彼此提供能量,這讓每個玩家的小小微光都有了存在的價值。這一點我們在後文專門分析社交的章節中再來深入分析,此處我們先看看與玩法相關的貨幣系統。《光·遇》中的貨幣可以分為三類:蠟燭,升華蠟燭與愛心。普通蠟燭與升華蠟燭的區別在於前者平時遊戲時可以很容易的收集到,後者是遊戲通關後給予玩家的特殊獎勵,可以用來解鎖更高級的動作和裝扮,但兩者和其他遊戲里的金幣一樣,都是由系統給予玩家的貨幣,用來購買或交換 NPC 提供的商品。但愛心的玩法卻別出心裁,愛心獲得的主要手段是玩家之間相互贈予,我送你一定數量的蠟燭,你就可以得到一顆愛心。愛心與其他兩種貨幣的用途一樣,能夠從先祖處購換物品,但是先祖物品的解鎖是樹形結構的,因此三種貨幣對於玩家而言都同樣重要、不可或缺。

愛心的設定使得每個玩家都願意去主動地結交朋友,因為每個玩家自己本身,也是被他人需要的存在。

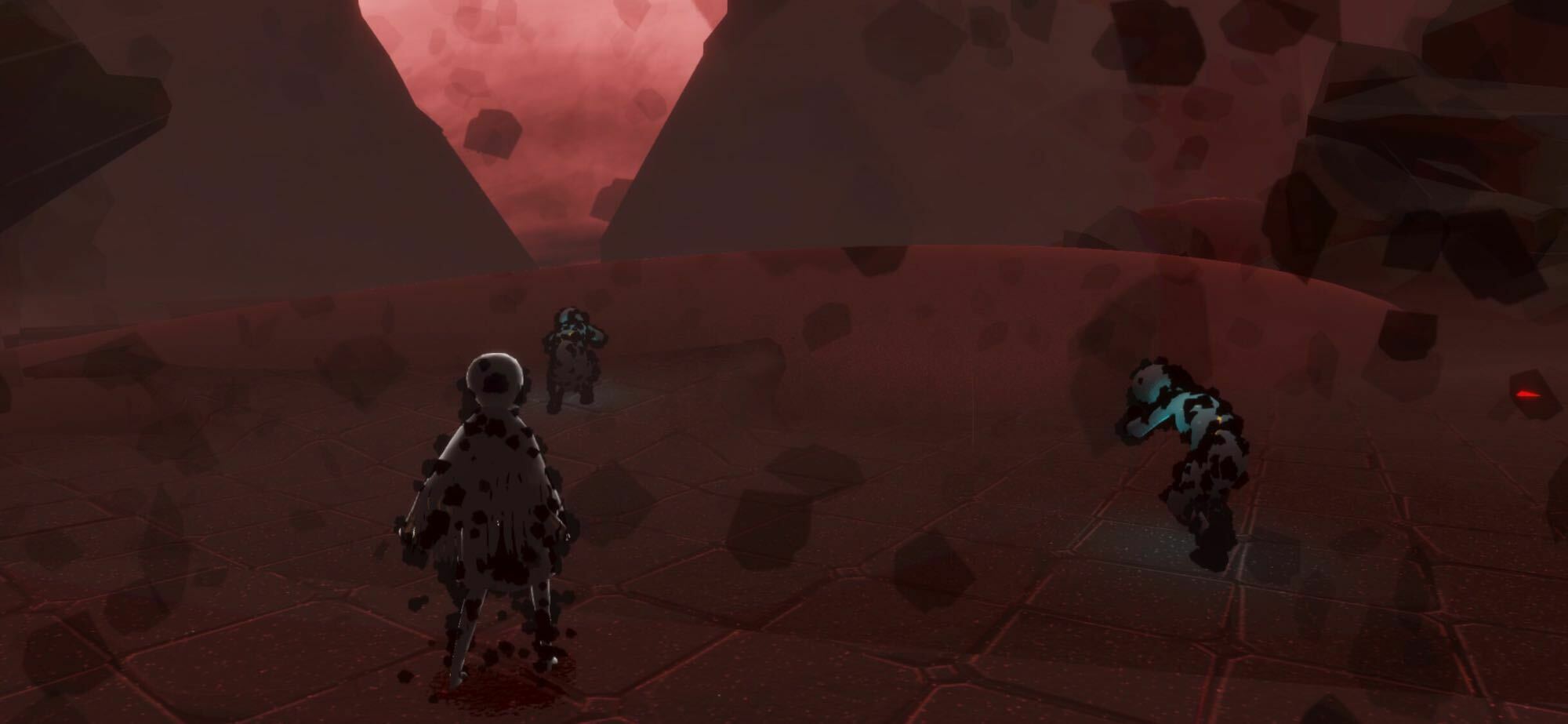

其次,世界設定上,遊戲也強調了每個玩家的價值。你所扮演的光之子需要尋找散落在世界各個角落里的小光人和先祖,解放先祖們的靈魂,並將辛苦收集到的小光人保留到最後一關。在最後一關伊甸之眼中,你如臨地獄,需要躲避來自四面八方的各種危險,拼勁全力,在暴風眼中將自己的光一點點分給其他已經石化的小黑人。在最後,作為光之子的你,也耗盡了生命的光源,石化了。這一刻,你才明白,暴風眼中那些石化的小黑人,如同自己一樣,本也是一個個奉獻出自己生命之光的光之子。

《光·遇》曾經在二測的時候更加強化了玩家這種的被需要感,想要進入暴風之眼就需要結伴而行,到入口處必須獻祭出其中一人全部的光之翼,另一名玩家才被允許進入地圖。後來或許是製作方認為這種要求過於苛刻,於是在正式版中刪除了這一設定。

遊戲結束後,你雖獲得了新生,但象徵能力的光之翼變回了同萌新一樣的數量,你又得重新玩過,因為你知道暴風眼的黑暗之中,仍有許多石化的光之子等待著你去解救。這趟旅程,就是一次次救贖與被救贖的輪回。如同《風之旅人》一樣,朝聖之後輪回至出生的起點,明明知道會一直重復,還是忍不住一次次走向山頂。

行為主義

除卻「共情」和「需要」之外,遊戲心理學的重點是以行為主義理論來指導和設計遊戲。提倡行為主義心理學的華生認為行為的單位是基本的「S—R」的聯結,在行為主義體系中,「S—R」將人類的復雜行為分解為兩部分,即刺激(stimulus)和反應(response)。區別於巴甫洛夫的經典條件反射,斯金納的操作性條件反射是操作 R 來強化 S,即 「R—S」 聯結。因此,獎勵性質的反饋能夠刺激用戶更多地重復對應行為,而懲罰性質的反饋則會減少對應行為。

基於這個理論,《光·遇》玩法設計涉及到以下兩種:收集復刻先祖,限定物品以巨大的虧損率來強化玩家收集蠟燭,這種玩法是以虧損來刺激玩家;每日限量採集燭火,類似於「收菜」簽到的機制有利於增加玩家黏性,這種玩法則是以獎勵來刺激玩家。

而《光·遇》商業化薄弱,除了偶爾出的限定裝扮,沒有氪金玩法。相較於《原神》、《劍與遠征》等遊戲,它們不斷利用玩家希望下一次就希望有五星/傳說/SSR的賭徒心態,來誘惑玩家一次次充值抽卡。

此外,遊戲的玩法設計也需要考慮玩家的受挫感。就筆者的感覺而言,《光·遇》給玩家的受挫感並不強烈,僅僅表現在暮土和暴風眼中的具備攻擊性的冥龍,被攻擊之後玩家辛苦收集的光之翼會丟失。不過這種適度的壓力,會讓玩家在困境中更加珍視人與人之間的友善關系。相較於《隻狼暗影雙死》和《黑暗靈魂》這類通過「自虐式」的挑戰或是《空洞騎士》這種需要不斷練習來磨練玩家戰鬥技巧的遊戲而言,《光·遇》里的冥龍真的友善太多了。

再來看看《糖豆人終極淘汰賽》,這款遊戲與《光·遇》不同,它是以隨機性、娛樂性、短時長等特性來降低玩家的受挫感,較於 《英雄聯盟》這種公平競技認真打了半個多小時反而輸掉一把排位賽而言,著實對玩家的心態培養更加友善。因此,許多主播樂意用這款歡樂的遊戲來作為直播的調味料。

而《集合吧動物森友會》則完全摒棄遊戲設計中「受挫感」這一要素,玩家完全不會受到懲罰,譬如當玩家被蜜蜂蟄了會有村民來安慰你送藥、甚至當玩家不小心打落氣球掉在手里反而會獲得「安慰獎」,「動森」採用「你做什麼都是好樣的」的方式撫慰玩家的失望並鼓勵自由自在,讓這個遠離現實的無人島更加符合玩家對「桃源」的認知。這種類似於「誇誇群」的存在,也是遊戲玩法設計里的一株奇葩,卻也完美契合了「動森」這個世外桃源的美好。

綜上來看,《光·遇》的玩法設計與行為模式對玩家而言是非常友善的,不存在玩家之間的競爭關系與等級劃分,也不誘導玩家進行報復性消費。《光·遇》的場景設計與玩法系統,始終是為了其核心價值服務的。

禪意社交:表達、體驗、視域融合

表達

溝通是社交的唯一手段,如果沒有溝通,人類社會的文明也無從談起。表達與傾聽的過程共同構成了雙向溝通,由表達方式的不同,溝通的方式也千差萬別,但本質仍舊是信息的交換。但現代人作為溝通的主要方式——文字與有聲語言,已日益疲軟困頓,在某種意義上正印證了盧梭的那句話:「我們越積累新的知識,越是失掉了獲得最重要的知識的途徑。」(語出盧梭《人類不平等的起源與基礎》)

《光·遇》中的表達手段則顯得極為克制,加好友之前僅能發出叫聲或做動作來與對方進行交流,就像兩個原始人那樣,剝離了語言載體,以最天然的方式傾訴著自己的情緒。這使得雙向溝通時作為傾聽的一方要付出更多努力來理解表達者的情緒,因此克制的表達手段,反而使得傾聽者更容易直達表達者的心靈深處。那傾聽者如何可能理解表達者的情感呢?這是一個「舉斯心加諸彼」的過程,所謂「推恩」,即「善推其所為而已矣」。若雙方可以做到這種情況下的正常溝通,那都是善於體察他人意願、樂於理解和幫助他人的人。

由於人類有聲語文符號的局限性,又由於事物屬性的無限豐富,不可能有絕對嚴密的表達,何況情感與事物都是在不斷變化發展的,一切的言語表達對事物的歷史進程都只能是疲憊的追蹤。可以發現,不僅是《光·遇》,在陳星漢的其他遊戲作品中,如《花》、《風之旅人》,對角色的表達方式都極為克制。被限制的表達,不限制玩家想像的自由,如此便構成了這般禪意的社交。

巴別塔事件時,上帝通過分化語言從而使人們之間無法溝通,讓人類分崩離析。語言的意義並不由上帝規定,而由使用者規定,並且溝通的手段也不單單只有語言,還有無數種其他的行為可以拉近人與人之間的距離。正如《去月球》中所表達的那樣:「天空中閃爍的星星,那是一個一個燈塔,每個人都是孤獨的燈塔,用光亮照耀別人,也在他人的光芒中感受溫暖。」「去以自己的火點燃旁人的火,去以心發現心。」——《光·遇》的社交方式恰是何其芳這首詩歌的完美演繹。

體驗

狄爾泰的生命美學由「表達」、「體驗」、「理解」三部分組成,其中「表達」為我們展現了社交意義本質的內在的邏輯聯系,揭示了人類存在的本真性,而「體驗」則是把人的內在意識與外在事實、個體與社會結合起來的關鍵。伽達默爾作為解釋學美學的創始人,主張將傳統解釋學放到現象學本體論基礎上研究,他認為「體驗」的時間性和實踐性還凸顯了生命的現實意義和歷史意義的結合,它不僅是心理學的事物,還是獲得美學意義的事物。

作為第九藝術的遊戲,帶領玩家通過劇情的體驗和對生命同情的理解,使之認識到文化即生命的體現。而為了了解人的文化和社會現實存在的各種聯系,就得玩家再度深入地去體驗各種情節,只有通過這種「體驗」才能達到「理解」。因此,玩家通過體驗遊戲,就能理解遊戲設定所要傳達的文化思想,而這種理解又為系統地解釋自己的經歷提供了依據。

玩家們表達了自己的情緒,體驗到了他人的善意,就會理解世界中潛在的溫暖。他們在《光·遇》中體驗了一個愛與溫暖的世界,那麼回歸現實之後,亦會更加重視人與人之間的社交關系,祈願把這種溫暖帶到現實中來。

視域融合

「視域融合」,是伽達默爾哲學解釋學的一個重要理論。在說「視域融合」之前,得先了解下什麼是「視域」。通俗地說,「視域」(Horizont)就是主體受限於特定處境,從某一立足點所能看到的一切內容。所以,對象問題取決於我們的立場。《齊物論》中莊子早有這樣的觀點:「方生方死,方死方生;方可方不可,方不可方可;因是因非,因非因是。」因是(因循肯定的立場)因非(因循否定的立場)看待對象會得到不一樣的結果,並且所有人都要受到立場的限定,不可擺脫(「是以聖人不由,而照之於天,亦因是也」)。

又如王陽明的那句名言:「未看此花時,此花與汝同歸於寂;你來看此花時,則此花顏色一時明白起來。」我們的主觀世界獨立於客觀世界而存在,又通過某種聯系相互印象。如客觀世界存在一朵花,你如果沒有看到它,這朵花就不存在於你的主觀世界中,當你看到了這朵花時,這朵花才在你的主觀世界存在,並且有了形狀和顏色。西方解釋學也有一個嶄新的研究視角:世界是否客觀存在並不重要,但世界存在的意義,在於被認識本身,是受眾的凝視決定了客體的存在。「沒有被觀察的事物無法自證自己的存在」。也即是說,所有存在的東西,都勢必要依賴觀察者來得以存在。

就像一千個人心里有一千個哈姆雷特一樣,每個人處於不同心情、站在不同角度來看,花都是不一樣的,這就是因為每個人都有自己獨立的主觀世界,或是有著不同的心理情結、有著不同審美視角。因此往往決定人對某種事物的理解的是事物在主觀世界的呈現,而不是事物的客觀模樣。

此外,之所以有這種現象,也是由於能夠被我們把握到的只是個體的特徵,具體的個體則無法把握。所謂「邏輯」,就是一個對象在一個概念之下,我們將對象分為性質和個體,例如:

那麼這個命題中的 a 即是個體常元,表示孔子;而 F 即謂詞,描述某個個體是一個哲學家。我們可以發現,對於具體的個體我們無法把握,在所有的藝術表現中,我們把握到的僅僅是某個個體的特徵。而我們心中一個概念的形成,就是由這些個無數視域融合後的結果。而我們的立足點越高,自身的歷史視野、文化視野就越是開闊,越能夠按照大和小、遠和近去正確評價視野所及的范圍內一切事物的意義。

《光·遇》中有一個有趣的設定,每個玩家都是沒有昵稱的,你的名字取決於他人對你的命名。你或是爬山期間遇到了一個旅伴,你可以叫他登山者;或是在孤寂的時候結識了一位琴者,你可以稱他為琴師;或是在危險時被好心人救下,你可以拜他為大佬。同樣的,你的形象也千千萬萬,你的人設並不像朋友圈里的那般單一,這才是真實的你,是由無數視域下交匯融合的結果,你可此證自己的存在。

除此之外,《光·遇》有著可愛友善的玩家群體,他們基於興趣對光遇的二次創作或是 cosplay,又為這款遊戲注入了更多視域靈魂。

價值意義:情結、存在、精神之旅

情結

情結在榮格分析心理學的理論中具有十分重要的地位,它指的是一群重要的無意識組合,是一種心象與意念的集合,或是一種藏在一個人神秘的心理狀態中,強烈而無意識的沖動。能沉溺於《光·遇》世界的玩家,或多或少心中存在那揮之不散的情結,祈求在這世界里找到依託。至少在重生道路上,一無所有的「我」,跌跌撞撞一瘸一拐地走向那發光的靈魂,埋頭擁抱之後,確實感覺到眼角濕潤。遊戲中有許多精心設計的肢體動作,其中,擁抱我尤為鍾愛,就像有人輕輕撫摸了一下我的靈魂一樣。

將擁抱這個動作當做主要交互的遊戲還有《靈魂旅人》。維琴尼亞·薩提亞提有個理論:人每天至少需要4個擁抱才能存活。每每看到這個理論,作為失去擁抱許多年的我而言不屑一顧但是當我看到一貫高冷的葛文因為我的一個擁抱而展露幸福微笑,我開始傾心於這一學說。每一個擁抱都是一個美麗的心情,可以換來 NPC 們的笑顏,也能帶給玩家們溫柔。

除了擁抱,離別也常常是人們的情結之一,離別是痛苦而無法逃避的成長,而《靈魂旅人》的主題在於斷舍離,在於教會人們如何去說再見。相遇與離別是人類交往的永恆主題,關於相遇,《光·遇》中已經涉及許多,但作為相反面的離別,《靈魂旅人》恰是補足了這一個空白。

《靈魂旅人》同樣也是一款佛系、探索、收菜類遊戲,玩家扮演的是一位靈魂擺渡人,在海上四處漂流,去接納那些流離失所飄盪在各地的靈魂,讓他們住在你的船上一起過日子,並順便完成他們生前未了的心願,送他們去永恆之門輪回轉生。他們會逐一地、會讓你將他送別,到遊戲開始的地點,在紅色的冥河,泛著小舟,跟他相擁,勇敢和他說再見。每送一個角色,會進入他的夢境,他生前的故事將會歷歷在目。次日醒來之後,你便再見不到他,它曾經住在你船上的房間,會有一束靈魂之花,像是葬禮的告別,但是這束花的模樣會永遠留在你的心底。他們教會了你面對離別的真諦,並總會在恰到好處的時候給你一個溫暖的擁抱。

這就是作為第九藝術所帶來的情結。

存在

社會人容易迷失自我,只知道生活在他人的意見之中,也可以說,他們對自己生存意義的看法都是從別人判斷中碑來的,人們喪失了自己的內在價值。在他們看來,唯一的良藥在於心靈雞湯。殊不知,價值就在自我的存在之中。

在存在主義者看來,人根本就沒有本質;人是一個一個的、在不同瞬間的「存在」,人之所以成為人,乃因為他存在。換句話說,人首先必須存在,才談得上有關人生的一切。海德格爾提出「此在」這個概念,是為了強調「存在」的意義的自我揭示和自我展示的重要性,它所表達的,是一種本己的、親臨的「存在」。「此在」的存在,不能靠外界的物質的或心理的力量,不能靠他人的力量,不能靠社會,而是靠「此在」的存在本身。人生就是「此在」的自我,價值就在存在之中,需要自我探尋。而自己的人生,全憑自己去創造。因為存在本來是具體的,任何存在都是不可被他者代替的。在自己的存在中,蘊藏無窮無盡的創造力。就讓你自己去探索和引發這發能源吧,你自己的命運就掌握在你自己的手中。

除了「此在」,「死亡」也是海德格爾的哲學議題之一。關於死亡,《光·遇》中沒有過多涉及,本文中我們分析《艾迪芬奇的記憶》是如何處理這個問題的。

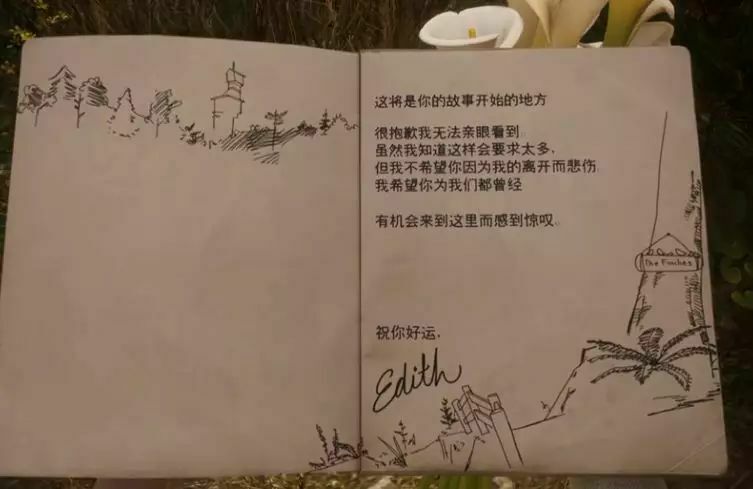

《艾迪芬奇的記憶》講述了華盛頓州一個家族的種種怪談,玩家所半夜的 Edith 進入自己家族的大宅中調查其家族歷史,試圖弄明白為什麼家族里除了自己以外的人都離奇死亡了。這些故事將隨著家族史由古至今,一一被主角揭露出來,玩家將會體驗到家族成員死亡當天的生活。家族很早就發現了這個詛咒,一代又一代的人想方設法去解開這個詛咒,但是發現逃無可逃,於是就決心好好地去面對死亡。在他們看來,死亡並不可怕,逝去的人們只是去了一個更美好的地方。

遊戲的主題宣揚了海德格爾「向死而生」的觀念,死亡不是一個即將到來的事件,而是一件發生在生者生活里的過程,是對現實生活的否定,當我們經歷世俗意義上的「死亡」以後,死亡的這個過程才即刻結束。換言之,死亡是以「向著死亡的存在」而存在的。存在主義把死亡歸結為人生的歸宿,在死亡中,人生獲得了新生,獲得了絕對的自由。海德格爾曾經引用列奧·托爾斯泰的小說《伊凡·伊里奇之死》中的主人翁伊凡·伊里奇對待死亡的態度,他認為躺在床上面對死亡的伊凡·伊里奇才是「真正的存在」;這種「真正的存在」對於死亡的態度是「堅定不移」的。

《艾迪芬奇的記憶》用浪漫主義的手段演繹了死亡這個令人恐懼的話題,讓玩家得以銘記死亡,如此才能惜取年華堅守本心,不因躊躇煩擾而沉淪迷失;也要忘卻死亡,樂在當下享受生活,不因韶華易逝而太過匆匆。抓住你自己的存在,體驗你自己的此時此刻的存在,就是把握人生價值和人生真理的唯一方法。無論明天如何,既然存在就去坦然面對,一切都無法阻止愛的延續。生命永遠是在自我給予和接受給予的交互往來中延伸,《光·遇》的價值在於讓玩家們記得感恩始終伴隨生命自身,構成了生命交響樂的一個重要組成部分。

精神之旅

「人是生而自由的,但卻無往不在枷鎖之中。」(語出盧梭《社會契約論》)薩特對此也有類似的觀點:「人是生而要受自由之苦。」人是社會的動物,因而人無可逃避地需要會去了解、去選擇去愛周圍的人,這是生而為人的天性。但每個人生來就是不同的,這就註定了人與人之間永遠無法實現真正的相互理解。另外,我在以前寫的一篇文章《人工智慧何以可能》中,也分析過現象性意識具有不可觀測性和私有性,因此意識之間的相互理解毫無可能。

於是,自由的人們開始體驗到了一種不自由的孤獨,我們可以稱之為「苦悶」。孤獨讓人看不清自己,因為你的碎片存在於所有與你相關的人身上,沒有人是一座孤島,苦悶會愈發強大,直到吞噬自己。基於此現象,包括《光·遇》和前文提及到的一些遊戲(《Mountain》、《去月球》、《風之旅人》、《靈魂旅人》、《艾迪芬奇的記憶》等等),第九藝術共性在於通過敘說一個個詩意的故事,給玩家帶來一趟精神之旅,以排解玩家心中那鬱郁不散的苦悶。

《看火人》講述了一個遭遇中年危機的主角去當守林員故事,整個故事起於平淡,歸於平淡,遇到了一個有趣的靈魂卻無法與之相遇。如果說《愛樂之城》講的是夢想,那麼《看火人》講的就是現實。在故事的結尾主角並沒有與 Dalilah 相遇,但也許那就是故事收尾的最好的時刻,也許重逢並不重要,就像《查令十字街84號》那樣,二十年間緣慳一面,相隔萬里莫逆於心。詩意的畫面,遺憾的故事,給玩家的生活帶來些許光亮的回憶。

《傳說之下》是一個溫暖的遊戲,玩家扮演一個誤入地下怪物世界的小女孩,在旅途中結識了性格各異、可愛到一輩子也忘不掉的怪物朋友們,和他們之間產生了數不勝數的感動和一個真正美麗的故事。

而《花》則藉由簡潔的玩法與藝術化的表現形式,一種柔軟的方式滲透進玩家的內心世界,與情感接駁,去探討孤獨和環保的話題,經歷一場心靈之旅,最終達成共情和治癒的目的。

《史丹利的寓言》則深入地探討了自由與選擇的哲學命題……

諸如這些,可以稱之為第九藝術的遊戲,在遊戲之中人們並不會感到孤寂,而是感到不那麼苦悶的「孤獨」。如海德格爾所說,這種孤獨有一種獨特的原始魔力,它不是把人跟世界孤立起來,而是把整個的存在,拋入到所有到場事物本質而確鑿的近處,拋到了世界的近處。在這樣的世界里,我們去追尋自己所想要的一切,去體驗自己日常無法經歷的故事,去反思自己未曾考慮過的問題,去把我們的感受投射到現實生活中來。在這樣的精神之旅中,遊戲陪我們度過人生中最不好也是最好的時刻之一。

願詩意與遊戲永存。

來源:機核