大約是在上世紀五十年代,大名鼎鼎的「德古拉初代目」貝拉·盧戈西在英國完成了他一生最詭異的舞台表演:面對自己著名的「死亡凝視」,台下的觀眾似乎並沒有像恐怖大師預計的那樣被嚇得噤若寒蟬,反而是歡呼起鬨,放聲大笑,肆無忌憚地吹著口哨,仿佛自己剛剛目睹了一場別開生面的滑稽大戲。

不消說,彼時也算德高望重的貝拉·盧戈西因此倍受打擊。這位老藝術家完全想不通自己究竟做了什麼才讓觀眾如此不尊重自己,甚至都不願假裝被「德古拉」嚇到屁滾尿流;而在這幾十年後,也許是為瞭解答無數類似的老藝術家們的疑惑(可能性非常不大),保羅·紐曼在充分研究了猛獸,屍體,惡魔,幽靈,瘋子,狼人,吸血鬼,外星人,麻風病人,連環殺手等等等等一系列恐怖形象在人類各個時代的發展和演變,將人類認識並理解某種恐懼的過程總結成了以下四個階段:

簡單解釋下,以德古拉為例,最初瓦拉幾亞人無不將其視為真實存在的恐懼而終日惶惶,很快在捕風捉影間完善了一整套煞有介事的理論來防止自己和親人被吸血鬼戕害。直到後來科學之光普照家家戶戶,這些個當年禁忌也就成了當地知名的民間故事,給了文藝工作者送去靈感,助其以文字,聲音,影像,遊戲——當然還有貝拉·盧戈西的精湛演技讓「德古拉」更加震撼人心,卻也因這個「德古拉」不可能對觀眾造成實質上的傷害而被後者以獵奇的心態逐漸分析解構,歸納特點,形成印象,最終決定拿他找些樂子。

沒辦法,誰讓人類的恐懼和好奇在化學成分上如此接近呢?貝拉·盧戈西自然是沒做錯什麼,他的痛苦更像是種困惑,是無助的老人在感慨自己已經被時代遠遠拋在了身後;因此(我認為)相比之下,更加痛苦的應該還是那些以「恐怖」為生的創作者,畢竟在這個祛魅的時代,幾乎所有恐怖形象一經誕生便被扒光了神秘感,之後要麼因缺乏特色而無人問津,要麼很快痛失逼格淪為二次創造的「犧牲品,逼得各位作者大小廠商在表達技法和其他細節上捲到飛起,但好的作品依然是鳳毛麟角。

在這樣的背景下,《瑪莎已死》就顯得尤為可貴了——倒不是說它在技法上有多標新立異,相反,本作所展現的技法之老套,效果之勉強堪稱所有獨立恐怖遊戲的反面教材;但即便如此,這部作品依然讓我在通關後的幾天里寢食難安,噩夢連連,完全不想重溫遊戲的某些章節。花了小一個月逐漸冷靜下來後,我才意識到《瑪莎已死》之所以「後勁十足」,恰恰是因為其製作組LKA拒絕了恐怖遊戲在技法上的內卷,以反哺歸真的方式向玩家們展現了那些恐怖事物未經雕琢的原始「魅力」,也讓我明白了自己的「無所畏懼」本質上乃是無知與盲目,是因為自己在現代文明的蔭庇下,從未好好端詳過具象化的死亡罷了。

所以接下來,我將(盡可能)原封不動地將這細節頗多的原始夢魘展現給大家,還請諸位玩家謹遵製作組的囑咐,提前做好心理准備。

恐懼血肉與夢魘,肆虐在托斯卡納的艷陽之下

《瑪莎已死》的故事發生在1944年的盛夏。彼時戰爭接近尾聲,納粹節節敗退,身為德軍高級軍官之女的主角茱莉亞不得不跟隨父母和孿生姐姐一起離開翡冷翠的別墅,來到托斯卡納的鄉村小屋來躲避日益臨近的戰火。

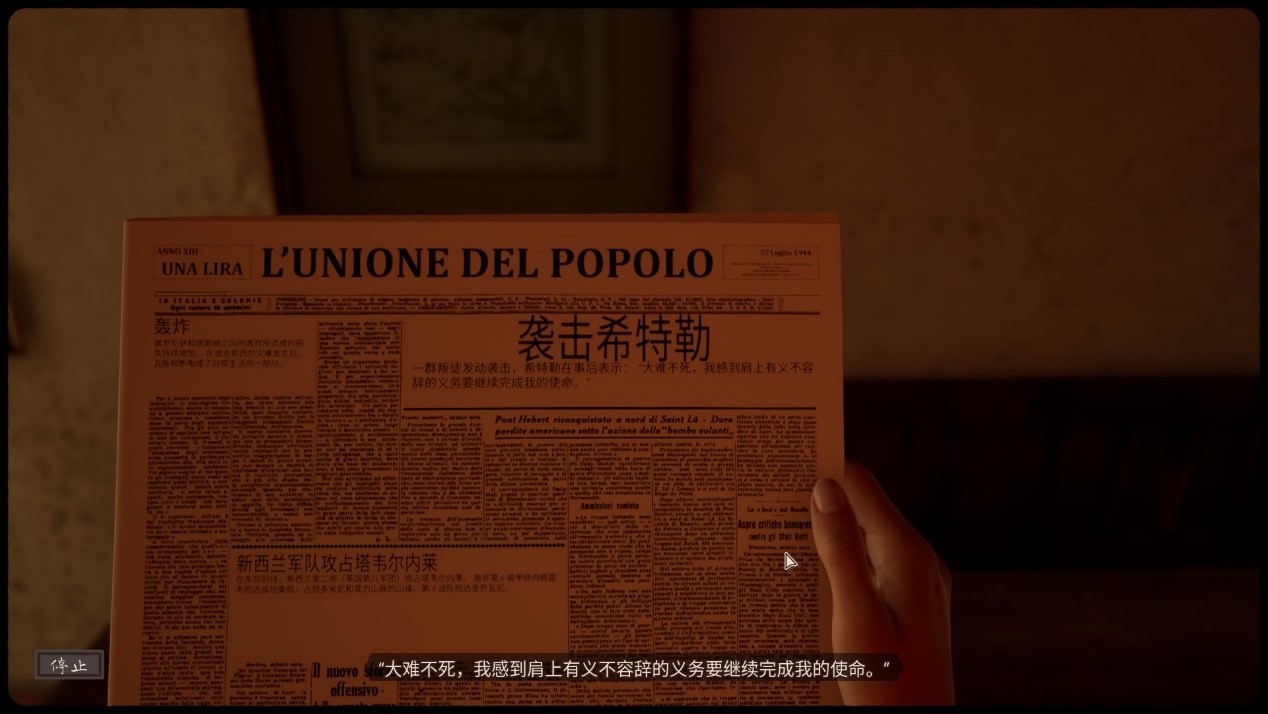

盡管周圍的村鎮已經施行了宵禁,盡管駐防士兵已經神經緊張到了極點,但對天性爛漫的茱莉亞而言,戰爭依然只是餐桌報紙上的幾行鉛字,並不能給她無聊的鄉間生活帶來一絲波瀾。於是百無聊賴間她想起了自己的童年,想起了那時奶媽總會為她講述「白衣女士」的恐怖故事,想起了那故事恰好發生在不遠處的小湖附近,便取出了父親的專業設備,想要拍下「白衣女士」的真實模樣。

於是在那個薄霧彌漫的清晨,在各個位置架設好了相機後,准備拍個照片收尾的茱莉亞真的在湖中發現了緩緩飄來的「白衣女士」——她後天失聰的孿生姐姐瑪莎。茱莉亞立刻實施救援,但一切為時已晚。上岸後的她自然無法接受這一事實,喃喃自語後暫時失掉了言語的能力,也因此被趕來的父母誤認成了更安靜,更優秀,因此獨享了母親寵愛的姐姐瑪莎。

如果說之前的茱莉亞只是被嚇到失聲,那麼此時一個邪惡的念頭便開始生根發芽既然大家無從分辨,那她也願意沉默下去,奪去姐姐的身份,埋葬自己的生活,從此以後獨享父母的寵愛,也開始飽受夢魘的折磨。

最初她只是在林間無助地奔跑,需要在玩家的控制下對「盜取姐姐身份」的罪行供認不諱,才能穿過樹林,來到湖邊,伴隨提琴「指甲抓黑板」式的刺耳刮擦,用並不鋒利的銘牌在瑪莎的皮膚上扯開一個口子,隨後剝下她的一整張臉,與這鮮血淋漓的詭異面具合二為一。

很遺憾(或者很慶幸),我沒辦法通過圖像將這場景還原給大家,因此僅從描述上看,這場景似乎也沒什麼可怕的;但須知文字描述是一碼事,圖像展現是另一碼事,如果還需要玩家盯著螢幕不斷操作,由此產生的不適感更是會指數級地不斷飆升;

而偏偏LKA設計得更加過分,他們不僅要求玩家盯著螢幕完成無時限QTE,還會不時以各角度的大特寫來展現自己在某些建模上的精益求精,確保每一名玩家都能注意到瑪莎「臉」上血紅的肌肉仿佛還在微微顫動,白皙的牙齒依然光彩照人,瞪大的雙眼和咧開的大嘴構成了某種詭異的喜感,仿佛「血腥瑪莎」隨時會坐起身來,開懷大笑,嘲弄茱莉亞的異想天開。

而在之後的夢魘里,這張「血臉」將隨著時光流逝而黯然失色,但我想無數蛆蟲大快朵頤的特寫恐怕比死氣沉沉的一張臉更加「震撼人心」直到最後茱莉亞決定將那張臉還給姐姐,夢中姐姐也和愛人攜手被「白衣女士」拖入了湖底,螢幕前的我才終於長舒了一口氣,由衷感謝這位女士為玩家消滅了整部作品中最恐怖的東西。

我想在某種程度上,這是《瑪莎已死》的一大敗筆由於過早出現的震撼場景足以麻痹所有玩家的神經,當作為追逐BOSS在JUMP SCARE中閃亮登場時,那唐突的效果逗得我差點兒沒笑出聲來。

不過好在首先,遊戲中的「白衣女士」的確不是單純的惡靈厲鬼,我她所代表的,民俗上的神秘主義為故事的解讀提供了另一種可能;其次,你永遠不知道托斯卡納明媚的陽光下藏著多少可怕的秘密,可能是鮮為人知的無主墓地,可能是被炸斷了雙腿的游擊隊員,可能是准備與茱莉亞嬉戲打鬧的白衣女士,當然還有圍繞瑪莎的所有那些撲朔迷離……

這是茱莉亞目前唯一感興趣的事情,接下來她將以自己特有的方式,為我們逐漸揭示姐姐瑪莎的真正死因。

玩法行走思考間,領略遠古時代繁瑣的儀式感

不過即便如此,最開始玩家也只能以茱莉亞的視角在屋里走走逛逛,看她擺弄物品,聽她嘮嘮家常。直到她發現了某些特定物品,像是停在屋外那輛沒氣兒了的自行車時,一個念頭才會慢慢浮現在日記之上,催促茱莉亞趕緊去找個打氣筒,讓自行車快快進入工作狀態。

在這之後,我繞著房子里三層外三層地搜了好久,一無所獲後賭氣斷定這個支線目前根本無法完成(其實只是我沒找到);而接下來幾個支線的流程也在一定程度上證明了我的論斷,即《瑪莎已死》只是個表面上的自由沙盒,明里暗里總是有些限制會將玩家推上正軌。

就比如在上述場景里,四處碰壁後我發現自己就應該按部就班地拿起報紙,為其胡亂報導的「茱莉亞之死」憤怒不已,發誓找尋真相後,拿起相機開始練習本作最重要的核心玩法——拍照和沖洗膠卷。

和現在開機、拍照、修圖、發社交圈子的標準流程略有不同,那時候拍照的過程和舊日時光里所有的事物一樣緩慢而繁瑣拿出相機,打開鏡頭,透過目鏡對准景物,螢幕左上角的幾行信息會告知你的照片還有那些不足之處「太近」或是「太遠」需要玩家調整位置讓景物出現在最合適的位置;「失焦」需要玩家按下ctrl進入調整界面進行手動對焦;「太暗」則需要玩家在同樣的界面里手動調節光圈和曝光,還是太暗的話就需要更換更合適的鏡頭膠卷,或者乾脆裝上後來解鎖的閃光燈一步到位。

隨著遊戲的繼續,玩家還將為相機收集到效果不同的專業膠卷,功能不一的特殊鏡頭,適用於不同場合的各色濾鏡,以及數個頗具歷史氣息的相機皮膚,使得「旅遊拍照」本身具備了足夠的可探索性,足以成為《瑪莎已死》體驗不錯的核心玩法;而對玩家而言,在花些時間心滿意足地按下快門(空格鍵)之後,下一步自然就是前往暗房,將定格在膠卷中的影像沖洗成收藏相冊里的照片。

正如製作組溫馨提示的那樣,遊戲沖洗照片的過程已經被大大簡化了,進行互動的玩家只需調整位置,完成聚焦,按下確定,隨後稍等片刻,便可進入顯影階段完成照片沖洗,熟練掌握後大概十幾秒即可完成。考慮到本作需要拍攝的「主線照片」數量著實不少,該設計的確是為玩家開了方便之門。但與此同時,那曲賦予這一過程以神秘肅穆感的哀傷詠嘆也往往因此戛然而止,對這一過程本身的儀式感,乃至遊戲整體氣氛的破環可是相當明顯的。

好在這種「擺弄舊時光」的儀式感不止體現在沖洗照片上,比如在某個重要的支線任務里,此前選擇幫助義大利游擊隊的茱莉亞需要找到家里藏著的發報機,像個真正發報員那樣根據專業對照表來破譯對方發來的信息,選擇信息用滑鼠發送摩斯電碼,並在最後頗有儀式感地加上一個「完畢」……整個過程沒有任何提示簡化,因此讓不少玩家叫苦不迭,只得放棄(或是去找攻略)。

不過放棄也就放棄了,畢竟這會兒茱莉亞應該已經收回了照片證據,發現了關鍵字條,確定了可怕的事實,也得到了「白衣女士」的悉心指點,甚至還故意暴露了真實身份,因此即將被送入沃爾泰拉精神病院。所以此時此刻,於茱莉亞而言當務之急是沖洗出最後一張照片,以此揭示整個故事最後的,也是最關鍵的那個真相。

故事妒忌或精分,也許終歸是撲朔迷離的家庭悲劇

表面上看,《瑪莎已死》的故事其實一點兒都不難理解也許是因為妒忌姐姐長期獨占母愛,就在故事開始的那個清晨,茱莉亞與姐姐在湖邊發生了激烈的衝突,並在這衝突中將姐姐溺死在湖中。在這之後,茱莉亞本人也立刻陷入了昏厥,醒來後完全不記得之前發生了什麼,這才有了茱莉亞奮力施救,精神恍惚,決定冒名頂替,並立誓查明真相的悲情鬧劇。

而更諷刺的是,隨著茱莉亞「調查」的深入,幾乎所有證據都指向了自己那位強勢的母親不堪回首的童年往事告訴了我們這位夫人保守且有暴力傾向,家里隨處可見的甲基苯丙胺(冰毒的主要成分,二戰時期納粹德國的軍用興奮劑)則暗示了我們夫人可能經常處於精神亢奮狀態;石墩上那一小塊紅布是她不小心留在了現場的犯罪物證,而之前姐姐留下的字條則揭示了母親的犯罪動機,她被得知茱莉亞意外懷孕後怒不可遏,便將偷嘗禁果的「茱莉亞」杖斃湖邊,絲毫沒有發覺那其實是換上了妹妹衣服的姐姐瑪莎。

於是在茱莉亞看來,接下來她只需沖洗出最後的關鍵照片便可給母親定罪——或者,在發現她與醫生「沆瀣一氣」要把自己關進精神病院後先發制人,用父親的配槍逼她乖就範,並在對質後親手毀滅自己的人生。

故事大概就是這樣了,只是在這之後,隨著真相赫然出現在顯影紙上,而「適時」闖入的游擊隊員更是讓這一切雪上加霜。很快,茱莉亞眼中的現實崩潰成了晦澀難懂的夢境,其中無數象徵符號引來茱莉亞本人的自我懷疑,也相當強硬地「暗示」了玩家,整個故事肯定不像它看上去的那樣清晰明確。

也對,想想看吧,我們其實根本不知道那個清晨具體發生了什麼,不知道茱莉亞究竟是一時沖動才鑄成了大錯,還是蓄謀良久後,終於得償所願了。如果是前者的話,那調查中浮現出的諸多證據也未免太過巧合了,而後者……好像也不太可能,參考茱莉亞在遊戲中表現出的精神狀態,她真的可能滴水不漏地完成如此復雜的計劃,還在得手之後把它忘得一干二淨嗎?

可能正因如此,後來不少玩家大開腦洞,認為其實整部遊戲都是茱莉亞融合了現實、夢魘、臆想和回憶的自說自話,也是她自己分裂出了「瑪莎」的子人格,將自己的童年不幸統統歸因於這位姐姐,並在兩個人格的切換中完成了那個計劃,最後讓「茱莉亞」幹掉了「瑪莎」,終於實現了某種程度上的人格上統一。

只能說這是很大膽的猜測,也並非全無道理,畢竟遊戲中茱莉亞的那些症狀,無論是幻聽幻視,頻繁失憶,還是難以分辨夢境現實這些特徵都很符合精神分裂和多重人格障礙的臨床表現。我們自始至終也都是在以茱莉亞的視角去接收整個故事,不可能超越她的認知去瞭解客觀的真相。而LKA更是從處女作《光之鎮》起就在高度關注人類精神問題了,這一次甚至在遊戲首尾都嵌入了專業網站的地址,幫助那些羞於啟齒的潛在病患在一定程度上實施自救。

只是……把所有不利證據一股腦丟去精神世界的做法會不會顯得不太高明呢?好像也不太符合LKA一貫注重細節的敘事特點;而且既然我們已經打開了腦洞,那為何不把它再開大點兒,讓整個故事更具傳奇色彩呢?

腦洞麻木的智慧,何嘗不是對瘋狂年代的無奈抗爭

就讓我先把暴論放出來吧《瑪莎已死》講述的不止是個家庭悲劇,也是一則以小見大的預言,講述了那個特殊時期大多數人的境遇,可以說是經過了一連串文化運動的洗禮,義大利文藝人將自己從道德枷鎖解放出來後,以普通人的視角對戰爭和那段歷史的又一次反思;而為了更好地理解上述暴論,我們有必要先簡單回顧下茱莉亞躲去鄉下前,這片土地上究竟發生了怎樣的故事。

1943年7月末,貝尼托·墨索里尼徹底失勢被囚於大薩索峰頂;同年9月3日,「新生」的義大利王國向盟軍正式投降,並在幾天後與其徹底停戰。

然而此時德軍已經開進了北義大利。在隆美爾的領導下,他們於9月10日攻占了羅馬控制了半島全境,又在三天後救出了墨索里尼,並在9月23日將其扶植為傀儡政權「義大利社會共和國(薩洛共和國)」的領袖兼外長,助其與此前的王國分庭抗禮。

但七天之後,盟軍重新占領了那不勒斯;次年春天,盟軍攻破古斯塔夫防線,並在6月4日占領了羅馬;於是這樣一來,托斯卡納地區就成為了新的前線,茱莉亞父親這樣的德軍高官自然不得不放棄自己在市區的別墅,攜家帶口去鄉下避上一陣。

熟悉歷史的玩家應該能想到,此時盟軍正在積極展開霸主計劃,一時間沒精力,也沒必要強行啃下北部地區;因此在這之後的小一年里,隨著「兩個義大利」似乎成了既定事實,幾十年來普通百姓無暇顧及的那些困惑也第一次被如此清晰地擺上了台面

義大利究竟意味著什麼?它是那個多行不義,但也在一片蕭條中穩定了國內經濟的罪惡帝國嗎?還是某種超越了政治的,更傳統更難以言說的東西?而在這瘋狂的幾十年間,他們這些順從的人又在扮演著怎樣的角色?是將權柄遞給了墨索里尼的納粹幫凶?是逆來順受乃至忍辱負重的無名英雄?或者只是真正默默無聞的大多數,本身無意作惡,卻也在狂熱的麻木中害死了不少無辜者……

曾幾何時,這些問題的答案異常明確,尤其是在戰爭剛剛結束的那段日子,以朱塞佩·羅塞里尼為代表的一批電影人就毫不客氣地將德軍認定為入侵者與壓迫者,其本人在那部著名的《羅馬,不設防的城市》中,塑造了無數勇敢堅定又人情味十足的「平民聖徒」,(在某種程度上)暗示了此等英雄氣概本就長存於百姓之中——就連行刑隊也會良心發現,悄悄讓自己的槍口偏上那麼一寸。

只是……雖然《羅馬,不設防的城市》洋溢著「新現實主義」粗糲的真實感,它所表達的故事同樣如此客觀真實嗎?

好像也不盡然。至少《瑪莎已死》為我們展現了一個截然不同的故事,就在茱莉亞徹底崩潰的那個夜里,破門而出的游擊隊員只是將她拷打了一番,槍決了她父親後便揚長而去,並沒有因她給游擊隊通風報信而放她們一馬;而與之相對的,當母親尋求前往德國避難的可能性時,也毫不意外地地得知自己只會被當成二等公民處處受限,哪怕是將軍的妻女也不會例外。於是我們就發現了這樣一群人,他們在那個年代成不了被認可的英雄,也沒資格做敵人的幫凶,可以說根本就沒有選擇的權力,只能由此進化出生存的智慧

多年以前讀到內特利的老頭在詭辯時,我還只是認定這傢伙和《第二十二條軍規》一樣瘋得不行,但現在看怕不是再沒有哪段描述更能體現這種生存智慧了——雖說的確可鄙,但也無可指摘,事實上正如內特利的老頭所述,這種狡黠的智慧賦予了他們某種平凡的永恆性所有偉大的概念終將成為歷史的塵埃,但在塵埃之上始終會有人嬉戲勞作,漫不經心地迎接下一個偉大的概念。

雖說是在大開腦洞,這好像也有點兒跑題了。的確,《瑪莎已死》並沒有直接點明這種生存智慧,它只是含蓄地展現了那個年代多數人別無選擇的困境,可以說為「內特利的老頭」們找到了不錯的理由,卻也在最後安排茱莉亞在自我懷疑中徹底陷入瘋狂——在某種程度上,這才是真正的大多數長期難以釋懷後的夸張化表現,也像極了戰後義大利知識界鮮血淋漓的自我剖析。

而也正因如此,我想自己有理由相信在下一部作品,或者再下一部作品里,製作組不必再強調西西里木偶劇或是弗羅倫薩版畫這樣的文化符號,也不必引入「白衣女士」來彰顯故事的傳奇色彩,他們將有能力以更輕巧的方式講好自己的故事——我甚至有些可以展現一個托納多雷式的悲喜劇,顯然這將比自帶門檻的恐怖故事更能引起玩家們的共鳴。

當然如果在這之前要是能修復下卡頓的問題那就更好了。

來源:機核