一、硬漢形象的確立

硬漢(Tough Guy),或者是猛男,從最開始的意義上說,都是典型的美式價值觀的投射。猛男(beefcake,肌肉蛋糕,確實很形象)最早就是好萊塢的專欄作家西德尼·斯科爾斯基(Sidney Skolsky)[1]為了表達某種未命名的類型片而確定的。這個詞如字面意思一樣,有非常明顯的雄性荷爾蒙意味——當然最好是美國中產階級的白人成年健壯男性。

硬漢概念從好萊塢明星制誕生之初,就成為社會典型概念之一。所謂社會典型,就是「群體制定的和使用的角色行為的集體規范:是一種人們被期望成為什麼樣的人或者如何行為的理想化觀念」。簡單的說,我們可以認為是一種烏托邦美學的個人化投射。

理察·戴爾的專著《明星》(這是首本講述明星制發展的學術著作)中,就談到克萊普(OE Klepp)對硬漢的分類闡釋。克萊普界定了三種社會典型,除了硬漢,還有老好人和美女。

他好比冠軍(你不得不佩服他,他能打敗別人)。只要是這樣,他就擁有一個不能被打敗者的幾乎無所不及的號召力。既然他經常像自己一樣兇狠地打擊別人,他就具有一種公正性(這樣,我們對付惡霸就少許多麻煩了)。這個論題被混淆的另一種事情是唯一能打敗他的人有時竟也是硬漢……硬漢常常會顯示出對某一有限的理想如勇敢精神或「幫派規矩」的忠誠,而這一點可能使人們對他們產生同情。最後,硬漢可能代表著基本身份的需要,諸如證明自己或者普通人能夠赤手空拳搏殺、為民造福。[2]

說到底,硬漢形象是對善行惡行的混淆,是通過對集體的混亂和含糊的宣告,是暴力的義警(Vigilante)化。理察·戴爾認為硬漢形象被確定之前,就長期蟄居在傳統(美式)電影典型主題中,比如牛仔(西部片)、劍客(騎士片)和戰爭英雄(戰爭片)。

不過這個概念的完全成型,一開始並不是來自電影,而是來自海明威的《老人與海》(1951)。在《老人與海》里,他塑造了一個歷經坎坷永不放棄,屢遭失敗但愈戰愈勇,反抗宿命嚮往自由的名為桑地亞哥的老人。與老人相對的意象,鯊魚,就是代表所有破壞性力量(在當時代表法西斯和殖民地壓迫)的象徵合集。

在海明威之後,硬漢和猛男形象結合,在兩次世界大戰期間具有非常獨特的美學意義,戰爭的個體化。

於是,我們會看到這些男性硬漢們的共同特質對改造世界抱有強烈樂觀,渴望美好未來,堅決拒絕在任何情況下被人支配,頑強地抗拒公認的社會標準,特別是作為典範的東西[3]。

二、硬漢電影的類型

據考證,美國第一部硬漢形象電影是1903年的電影《火車大劫案》(The Great Train Robbery)[4]。雖然時長很短,只有10分鍾,但它同時塑造了現代工業革命(鐵路電影)、警匪題材、西部片等諸多元主題,是首個採用外景拍攝、鏡頭運動和交叉剪輯手法的電影,也是首個出現童星角色的電影。

作品里的硬漢形象,就是擊斃搶劫火車盜賊的警長們。這部電影的歷史背景是19世紀初期的美國西進運動,與硬漢形象相對應的,就是茫茫的沙漠和權力真空下的無處不在的盜匪。

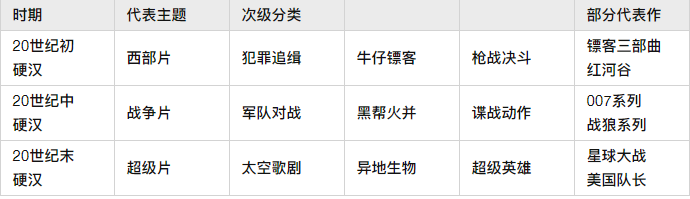

如之前所說,在海明威改造了硬漢形象之後,沙漠變成了海洋,進而又變成了假想敵國和外星生物,硬漢電影的類型變得豐富而多元起來,我用一個表簡單地進行總結。

這個表並不能完全囊羅所有的硬漢電影題材,但可以體現一種思路,那就是一部電影是不是硬漢題材,不一定是依據作品的主題而確認的,而是依據主題里的角色或形象而確定的。

四川大學李啟軍的博士論文《中國影視明星的符號學研究》里將電影里的硬漢形象進行了枚舉,也體現出主題不確定,依靠角色形象進行判定的標準

這里也引發出一個新的問題,為什麼硬漢演員難以轉型?其實這個問題是一個偽問題,因為硬漢演員的戲路極廣,如果只看主題類型的話,演員能演的作品是很多的。

三、硬漢類型的分析

硬漢類型為什麼戲路很廣?那是因為硬漢本身就是伴隨電影而出現的。

好萊塢電影類型的元類型只有兩種,一種是秩序類型(genres of order),一種是融合類型(genres of intergration)。

秩序類型的男主角,其實天然帶有硬漢屬性,這是一個單獨的男性主角,通常是一個救贖者的角色,他在一系列競爭的空間中是戲劇衝突的焦點。這樣,主人公就要調停在他的環境中所固有的文化矛盾。這些類型中的衝突是被外化的,被轉化為暴力,並且常常通過消除對社會秩序某些威脅的方式來解決。這些電影中的解決在某種程度上往往是曖昧的。不管主人公在電影結尾時離開或者死去,他都沒有接受社區的價值和生活方式,反而是維持他個人的特性。[7]

換言之,主角與反派是對抗性的關系。主角承擔了最終衝突之前的諸多動作戲,以及較為夸張的戲劇張力,這是為了維持對主角的個性堅持,更重要的是,彰顯出主角的孤立主義。可以更寬泛一點說,動作片類型片的男主角往往都是如此,投影到性格上,這些主角往往是沉默寡言的。

秩序類型和整合類型的特徵分析表格如下

從秩序類型片的主題來看,幾乎就可以肯定,這就是硬漢的典型敘事方式。

那麼問題就轉向了元類型為什麼會伴隨電影出現而備受歡迎。

按照蘿拉穆爾維在《視覺快感與敘事性電影》中的說法,這就是典型的男性凝視。電影提供諸多可能的快感,其一是窺視欲(scopophilia)。電影滿足一種追求視覺快感的原始願望,但它還進一步發展了自戀式的窺視欲一面。[8]主流電影的成規就是將注意力聚焦於人的形體上。

當觀眾與男主人公認同時,觀眾就把自己的觀看投射於其同類身上,亦即他在銀幕上的代理人,從而使男主人公對事態的控制權與色情觀看的主動權相結合,這兩者都提供了一種全能的滿足感。因此,一個男明星的魅力特徵顯然不是凝視色慾客體的特徵,而是那些更為完全、更為有力的理想自我的特徵,這種理想自我產生於鏡子面前認知的原初時刻。故事中的人物能夠比主體/觀眾更好地製造事件和控制事件,正如鏡像更能控制原動力的協調(motor coordination)。

硬漢明星既要完成對類型電影的敘事,也要展現自己的身體,就像健美或WWE一樣——或者有另一個不太好聽的詞,兄貴。

試想一下,健美和WWE所體現的身體的健壯性,和早期的硬漢電影所展現的身體符號,有沒有本質區別呢?答案當然是沒有。

展露出身體的健康曲線和顏色,其實就是展現英雄這一概念的明星化過程。從社會學意義上說,更是從神話英雄向個人英雄轉向的過程。這種轉向本身,就是對文藝復興時期從上帝本位向人本主義變化的呼應。

四、電影之前的硬漢

行文到此,我們就很清楚了,在電影工業生產下的硬漢形象是怎樣的狀態。那麼在電影誕生之前有沒有硬漢呢?

其實是有的,那就是鬥獸場里的勇士。鬥獸場本身又與大逃殺有密切關系,後文還會談到。

硬漢作為暴力欲求的一種代表,本身也是在呼應西方文明中的「殺戮欲」(bloodlust)。

雅各比認為西方文明起源中的暴力的主要形式,是兄弟相殘(fratricide),在他的書《殺戮欲》(Bloodlust)中提到,不是陌生人,而是熟人給我們帶來的威脅更大。弗洛伊德(Sigmund Freud)在「對細微差別的自戀」(the naraissism of minor differences)的描述中也提到「恰是那些在其他方面相似的人們的諸種細微差異,激發了他們之間的陌生感和敵意。」

這種對社會歷史的描述,獲得了羅勃山洞實驗(Robber’s Cave experiment)的佐證。社會心理學家謝里夫(Muzafer Sherif)等人通過對小孩組成的群體衝突與侵犯行為的研究,獲得了兩個群體在競爭條件下產生衝突的易操縱性。盡管受到了重重質疑,但Nurture紀錄片頻道做的「男孩獨處5天的社會實驗」(Boys Alone -Social Experiment Documentary)似乎強化了他的實驗結論,哪怕是充足的、沒有他人幹涉的環境,暴力相向的情況依然會發生。

這諸多實驗表明,似乎無論是在戰亂還是和平,資源匱乏還是充裕,敵托邦沖動都是難以避免的,尤其是對於男性而言。紐約時報(New York Times)就刊文認為,男性特質與施加他人的暴力被捆綁起來,成為了一種打結

死本能並非只是會奴役人們去破壞,也會增強大腦的愉悅感。大衛·林登(David J. Linden)在《愉悅迴路》(The Coampass of Pleasure)中提到,不僅性行為會增強性快感,持續的運動,尤其是提高疼痛的閾限也能在凸顯迴路(salient circuit)中增加大腦的欣快感我們不禁猜測,在愉悅的基礎上加點痛苦,會不會在內側前腦束中造成極其顯著的效果,這也許就能解釋為什麼有些人喜歡施虐或受虐的性行為……

從電影《搏擊俱樂部》(Fight Club,1999)開始,伴隨著荒誕的互毆行為獲得了快感,到黑鏡(Black Mirror)系列第5季《Striking Vipers》(2019),藉助VR設備將互毆的真實感過度為性快感,完成了暴力與性的愉悅混雜路徑。

而這種勇士的精神狀態,在法西斯的「照耀」下,變成了「法西斯美學」。

蘇珊桑塔格在《沉默的美學》一書中就提到法西斯美學和硬漢形象密不可分的特點

在蘇珊桑塔格看來,烏托邦身體美學,即崇尚完美的體格,暗示了一種觀念化的旺盛情慾性吸引轉變為對領袖的魅力和信徒的愉悅。這種吸引再向視覺影響滑動,就變成了制服控制。

關於對制服的幻想,就是對「法西斯美學」的縮略本視覺的幻想,因為它們暗示著共同體、秩序、身份、能力、合法的權威和合法的暴力行為。這種美學標準大大的推進了性施虐待(sadomasochism)和受虐待的癖好演變。熱內特直接就認為,性虐待行為本身就是一出戲劇,是將性搬上舞台的過程,是一種戰爭的戲仿。

於是這就形成一種非常矛盾的關系。硬漢形象是不依賴任何身體之外的視覺符碼而形成對雄性荷爾蒙的依賴,但「法西斯美學」卻要求摒棄身體符號,而是改以身體的附著物、服飾作為視覺美學的引導。

五、一些其他的雜談

進而的,我們會發現,硬漢還有一種次生狀態,那就是讓身體受到傷害(其實也就是受虐)。男性不一定要完成強硬的對抗,只需要展示身體受傷並快速恢復也能達到類似硬漢的視覺效果。

一個電影的代表和人物,就是易烊千璽。易烊千璽最近幾年頻繁接的電影作品都有一個較為明顯的傾向,就是身體受損,這在《奇跡·笨小孩》里體現得更為明顯。景浩在電影中至少有三次大面積、長鏡頭的身體受損,雖然他由於過於年少,身體無法呈現出硬漢所需要的肌肉感,還是營造出類似硬漢的感覺。

那麼,我們應該如何看待越來越多的年輕明星演員,在沒有功夫訓練基礎的前提下參演硬漢電影呢?我們又應該如何看「女性硬漢」角色的加入呢?

年輕明星,其實不應該叫演員,而應該叫偶像。這些少年偶像們,接受的審美訓練更多是偏向日韓的,而不是傳統美國的。當然這不是說偶像訓練的難度就不如硬漢訓練的難度,韓國的偶像產業對練習生的訓練是非常苛刻的,但與此展現的視覺接受,卻是與硬漢相反的。

硬漢的訓練過程與結果可以說是相同一的,即不計形象的,以身體受損為代價的增強抗打擊能力的鍛鍊——有武術功底的訓練也是如此。而練習生的訓練過程與結果卻是相反的,訓練過程是以增強身體柔韌性為代價的,以舞蹈(唱跳)取代打擊的動作訓練。這樣訓練的結果,就是需要更大限度得維持身體形象。

當然,如果是養成系偶像,那就是另一回事了。畢竟陪伴成長類偶像,重點不在訓練,而在營造一個具有強烈個設的成長形象。

這些偶像參演硬漢作品,重點不是在動作上,也就是對抗和打擊上;重點是在構築一個視覺形象上,是能夠拓寬自己的個設的視覺形象,所以對服化道的需要變得重要,而不是武術對抗的需要。

另外的,女性角色加入硬漢作品,我覺得是一種別的路徑。在我看來,主要是由三條思潮合流而成的。

一是女權運動的興起,女性擺脫被凝視在影視作品中的喚醒。很多女性角色不再願意當好萊塢明星制下的「美女」(the Pin-up)。被窺視化的女性,要麼是被神聖化的對象,要麼是被有罪化的對象,要麼是被戀物化的對象,簡單說,就是花瓶。在硬漢電影里,一定有花瓶女作為對硬漢的點綴,或獎勵。

於是這些女性角色就通過「吸納男性特徵」變成強硬的女性角色,或被成為超級女人,代表人物就是安吉麗娜·朱莉和米拉喬沃維奇。當然超級英雄系列里的蓋爾·加朵也是此類。

二是特異生物題材的興起,導致女性作為孕育特異生物的母體,以身體受損的姿態變成了女性硬漢,其中最典型的就是《異形》題材里的女性母親。作為怪獸動作片代表的《異形2》,海報就直接放上了女性戰士(西格妮·韋弗)的圖。准確的說,這類女性硬漢形象,是吸收了克蘇魯元素而形成的更加「邪惡」的面目,以增加強硬對抗感的作品。

三是大逃殺題材的影響。這也是最近十幾年少年女性硬漢形象的新變化。昆丁·塔倫蒂諾(Quentin Tarantino)就將《大逃殺》視為他最喜歡的電影之一。甚至在《殺死比爾》(Kill Bill)里,啟用了《大逃殺》中扮演千草貴子(Chigusa Takako)的栗山千明(Chiaki Kuriyama),作為冷血的女子高中生殺手。

此後還有很多類似的女性角色登上大逃殺主題的舞台,其中以《飢餓遊戲》和《分歧者》為代表。

全文完

參考

來源:機核