摘要:北大藏漢簡《趙正書》作為出土文獻,言秦二世即位是秦始皇所立,與傳統文獻《史記》所載趙高與李斯篡改始皇遺詔以改立胡亥的說法有所出入;圍繞秦二世即位問題,秦始皇、李斯之形象與作為,兩者的歷史書寫亦有所相悖。由此,出土文獻與傳統文獻中重疊的部分固然可相互印證,不同的部分卻可互為補充,提供不同的歷史側面,引起人們對歷史書寫的再認知。

關鍵詞《趙正書》;《史記》;秦二世即位;歷史書寫

長久以來,人們以司馬遷《史記》為信史,而北大藏漢簡《趙正書》這一出土文獻,正可為傳統文獻中的部分說法做印證與補充,也引起人們部分歷史片段書寫的再關注——「秦二世即位」問題正是其一。

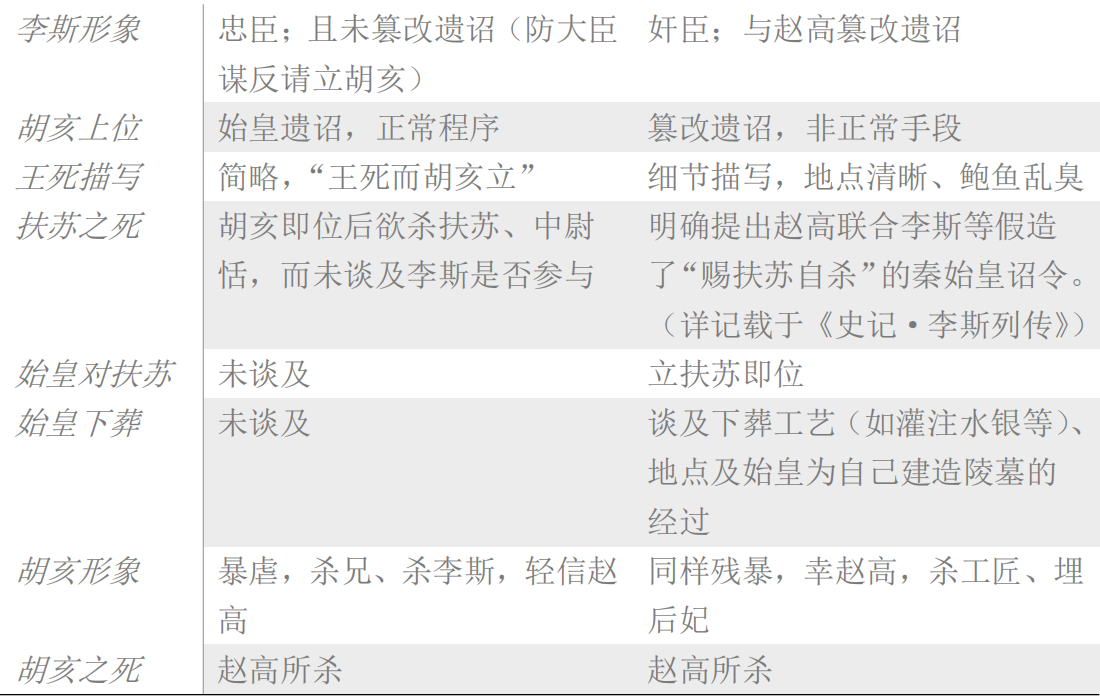

對於秦二世即位,司馬遷《史記》中言,為李斯與趙高串謀,在秦始皇死後篡改遺詔扶胡亥即位。[1]該說法流傳甚廣,而其中帶有負面的李斯形象也隨之增強。但作為比《史記》成文時間更早的文獻,北大藏漢簡《趙正書》中卻將此事描述為「李斯進言、始皇曰『可』」的合法承繼

趙正流涕而謂斯曰「吾非疑子也,子,吾忠臣也。其議所立。」丞相斯、御史臣去疾昧死頓首言曰「今道遠而詔期宭(群)臣,恐大臣之有謀,請立子胡亥為代後。」王曰「可。」[2]

王死而胡亥立,即殺氣兄夫(扶)胥(蘇)、中尉恬。[3]

真假之間,兩份材料固然互為補充,印證了部分說法,如李斯確與胡亥即位不無關系、胡亥確實即位且扶蘇死等,但如何處理其在「秦二世即位問題」方面的不一致之處,又能否還歷史以本來面目呢?筆者認為,可通過對文獻中其他細節的勘察、文獻書寫背景的考究、文獻書寫目的的揭示三方面進行考察,以此客觀看待傳統文獻與出土文獻,不盲從、不迷信,以後人之客觀拼湊出接近真相的歷史。

一、兩種文獻的衝突歷史文獻觀的重塑

《史記》作為傳統文獻,其在學界一般被認為是一部信史——其成書過程之考究細致、其記載之真實細膩、其體制之成熟創新,促使其中的歷史書寫也有了不一般的「話語權」。然而,若有文獻與之記載相不一致,即可判該文獻為「偽」嗎?這自然是武斷而不可取的。

出土文獻北大漢簡《趙正書》中的部分記載恰正與《史記》相左。而出土文獻之珍貴,也確因其記載之「新」,對既有之傳統文獻可起到補充作用。《史記》是相較於《趙正書》作者而言的「後來人」編纂而成的,而有些見聞難免會受到當時後人評價的影響,一些史事也難免會存在問題。相比之下,原始的出土文獻更接近那個時代,但同樣也應當警惕其受到彼時權貴、壓力的影響而存在說謊的可能性;因為寫史者個人地位、角度不同,看待問題、記敘史事的角度也可能不盡相同。或許我們很難分清,兩者各執一詞的情況下孰是孰非;但至少重合的那一部分,其真實可信度有所增強。

此外,此處所指補充,不同於一般意義上的在傳統文獻的歷史書寫框架之上填充入新材料所記載之新細節,而是為研究者提供看待歷史的不同視角。而在這之中,也難免會出現出土文獻所記與傳統文獻所記相悖的情況。如何看待這相悖的歷史記載,孰真孰假,這些問題也往往引起爭論。

需要注意的是,文獻終究是由人所寫成的,且其書寫年代、過程、所蒐集之材料、對材料之處理皆難以一摸一樣,具有差異性也即自然而然的事情。然而對於史實記載之不同,實應予以更為熱烈的關注,並在思想層面上重新反思傳統文獻與出土文獻之地位。事實上,我們需要意識到,不論是出土文獻,還是傳統文獻,所言未必均為真,因作者本身也未必能對於過去的事盡然知曉,便是當時人的書寫也難免受當時種種因素之影響而有失偏頗,因此後來人在讀史時也需有批判性思維。

《史記·秦始皇本紀》記載,秦始皇「行於平原津而病……崩於沙丘平台」,而《趙正書》言「還至白(柏)人而病……其亟日夜引趣(趨)至甘泉之置,毋須後者……病及大甚而不能前。」[4]可見,對於秦始皇病變於何地,還需再進行細致考究。而對於彼時,究竟是如《史記》言「右丞相去疾守」還是《趙正書》所說御史大夫去疾但隨行,蒙恬職位究竟是否如《趙正書》所記為中尉,李斯獄中書所言究竟為何,趙高之死究竟是《史記》所說子嬰所為還是如《趙正書》所言為張(章)邯所殺,都隨著《趙正書》的出土,成為留給了世人的疑問。[5]

凡此種種之間,我們可以看到,對於「秦二世即位」問題,兩種文獻既說法不同,便不能對其中任何一種輕易迷信,而需要再保持客觀,再行考據。正如李銳在《趙正書》研究中的看法,人們雖然無法確定《趙正書》所言是否為真,但卻為人們思考歷史提供了一個新的視角。[6]

二、時代背景的映像對歷史人物形象的認知與建構

那麼為什麼《趙正書》與《史記》在記載上會有如此多的不同?這與二者的時代背景相關。

1.撰說及抄寫時間與出土文獻可信度的關聯

據漢簡《趙正書》材料整理者趙化成所考,「《趙正書》的抄寫年代當晚於西漢文景至武帝早期,大致為武帝後期或昭帝時期,即西漢中期。」[7]且此為該簡的抄寫年代,即意味著其原本的成文年份或將更早——不過,該文並未將秦作為正統進行歷史書寫,而是將之作為六大諸侯國之一,因而其撰寫年代「當早於漢武帝時期,為西漢早期的可能性是存在的」。[8]而司馬遷《史記》則成書於漢武帝後期,因而晚於《趙正書》。

出土文獻撰文時間早於傳統文獻成書年代,因而在傳統的判別標準上來看,似乎「出土文獻更加可信一點」——因為一般認為更加接近該歷史事件時間的人可以獲取更多更加一手的史料。趙化成也推測,「《趙正書》或可能出自六國舊貴族後裔之手,或為與張蒼觀念相類似的文人所撰寫。」[9]但,《史記》雖成書較晚,卻也對材料經過了嚴格的考量,且因其書寫時間在武帝時期,與漢簡《趙正書》抄寫時間的不遠,也十分有可能蒐集到許多類似《趙正書》的史料,並對不同說法進行考證——即,《趙正書》雖撰寫時間較早,但卻也可能是眾多歷史說法之一;而《史記》雖成書時間較晚,但卻是對各類歷史說法的考慮與綜合後的結果。當然,站在後人立場上,亦需對此事,進行「就事論事」的考據。

2.還秦始皇與李斯以「人性」

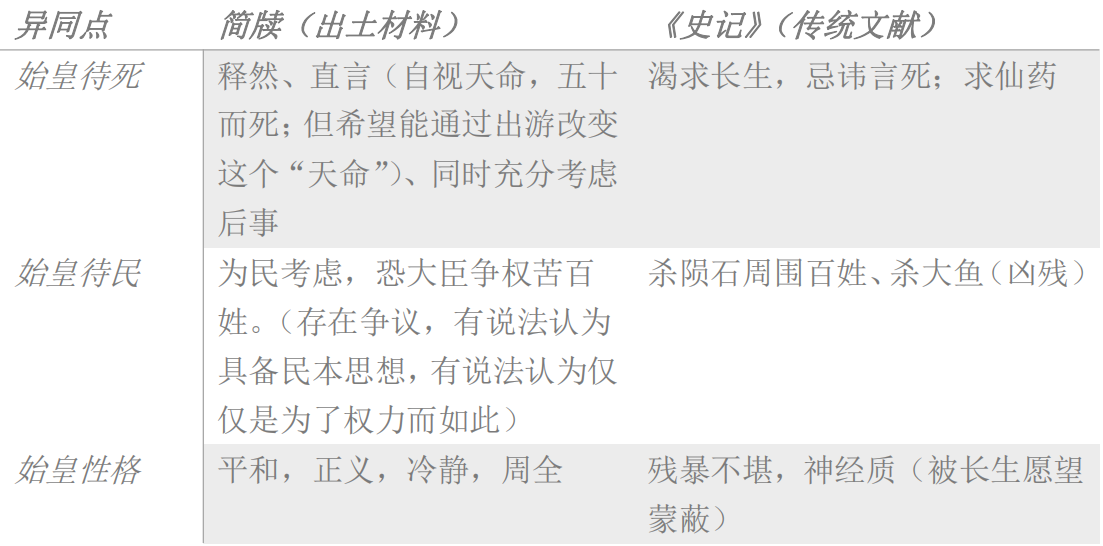

尋找「秦二世即位」問題的真相,我們需得充分瞭解始皇與李斯。而此二人之形象,卻在兩書中相反。[10]《史記·秦始皇本紀》塑造了秦始皇暴君的形象,《史記·李斯列傳》則塑造了李斯「奸臣」的形象;但《趙正書》中的秦始皇,卻言談之間心繫民眾,談到「及吾蒙容之民,死且不忘」,而李斯亦是「忠臣」形象,昧死頓首,請立胡亥為後,且面對秦二世之問斬,將死仍表忠心,且言談之間亦不忘百姓,言及「變古亂常,不死必亡」,勸解秦二世改正。[11]而在《趙正書》撰寫及成書之時,社會上對於李斯的認知是「忠臣」形象,到了司馬遷這里才將「奸臣」形象傳播出去。[12]

對於秦二世之立,《趙正書》中寫到了秦始皇對臣子的暗示——「吾哀憐吾子之孤弱」,聯系秦始皇之子的處境,此處的「孤弱」即是指胡亥。[13]而其此後所言,「其議所立」,請李斯等人來提繼承人的建議,有學者認為,實則在對臣子用「術」,是法家思想的一種體現。[14]的確,不排除此種可能性。然而,聯繫到秦始皇之剛愎自用的個性及其專制之能力,及到此時,思考到孤弱之子胡亥的命運及黎民百姓的未來,不可謂不謹慎,且若是立扶蘇等具有賢名之人來治理國家,胡亥未必不能保全。因此,《趙正書》所記載的秦始皇將死之言行,是為表象。而按照表象,及將死之人內心情景,且確很有可能存有「征詢」的意味。事實上在現代社會中,也不免存在征詢之前,心中已有想法或選擇的情況,只是並不明朗,因而需以外界之肯定來確定自己內心的想法是正確的——秦始皇之詢問的心理,大抵也總免不了「人」的特點。

其實,不論是秦始皇還是李斯都具有人的特點——復雜性,對於其評論,也需要客觀公正的看待。而對於《趙正書》中秦始皇與李斯之心念百姓的塑造,其實聯系《史記》語「天下苦秦久矣」即可看出,正面形象的塑造固然是一回事、言語之表達固然是一回事,但行動及百姓反應可就是另一回事了。[15]而縱觀《趙正書》與《史記》其所記載的不過是人物之言行,對於人物內心之揣度卻並未曾妄加。而李斯忠臣形象,也與「百姓以不滿於秦二世之殘暴,故以勸諫秦二世為忠」的心態密不可分。因此,引發人們對於歷史認知的衝突的,除了對於歷史細節的記載不同,還有其行文走向中對於讀者揣度歷史人物心理的引導偏差。

3.彼為基礎,異作補充

比對《趙正書》與《史記》,可以發現如下不同

在《史記》中始皇信任法家,因此他的內在思想中,將秩序與民生相結合,而權威就是維持秩序的一大重要手段。基於《史記》所敘述,始皇在《趙正書》中所談擔憂民不聊生之時很可能是從社會秩序方面考慮,即認為需要維護至高無上的皇權,社會才能正常運轉。也因此,將權威、秩序看作理所應當的始皇,在殺詛咒皇帝的百姓且連坐時也沒有心理負擔,認為都是在維護皇帝至高無上的權威,進而才能天下安定。而歌頌始皇功績的石碑、石刻同樣是出於維護統治的需要,通過宣傳來穩固皇權。二者所談可以相互補充,讓人們看到一個更加立體的秦始皇。

秦始皇之「流涕」表現其真情,李斯之「昧死」表現其忠誠,亦有其他材料用於補充何以秦始皇青睞胡亥而非扶蘇,由此構成始皇立胡亥的完整邏輯鏈。看似完美無缺的「故事」,卻因為成書更晚的《史記》的出現而被打破——原來始皇暴虐無常,李斯也背叛了始皇,胡亥並非順理承繼而是趙高勾結李斯在背後推波助瀾……而後者,也構成了現在後人們對於歷史的主流印象——而這一切,又受到了新出土的《趙正書》的沖擊。這一切構成了一個環,我們固然難以去探尋秦王真言、李斯真心了,但我們卻從另一個角度看到了西漢時期,時人對於秦始皇、李斯等人的主流印象及其轉變情況。並以此,去揣度《趙正書》與《史記》的書寫邏輯及其書寫目的。

三、文獻書寫的目的聚焦點外生成邊緣地帶

《趙正書》極力塑造了李斯「忠臣」的形象。而其「忠」是由秦始皇及秦二世烘托而來的。面對秦始皇之疑與秦二世之殺氣,李斯極盡「忠誠之言」——此忠誠,一是表無篡位之心與有心護二世,二是在言語中歷數自己的功勞,盡管後人查證發現很有誇大的可能,但老臣之功績仍然是難以磨滅的,三則是將死之時「忤逆」秦二世的暴行並「忠言逆耳利於行」。

其作者在材料的取捨時,也是基於當時社會對李斯的「忠臣」形象認同,選擇了對於有利於達成書寫目的的材料,並在此基礎上進一步呈現出了李斯的忠誠——更為重要的是與此同時呈現出了秦二世不聽勸告、一意孤行施行保證,導致被殺。

其主旨是要通過塑造人,講述秦二世施行暴政、不聽忠臣勸告、毫不收斂而亡的故事,「以史為鑒」。因此作者在書寫時,秦始皇何時發病、於何地發病、何時而亡,乃至秦二世究竟是否為誰所殺,一定程度上並不在該文作者所觀察的中心。對於秦二世的即位問題同樣如此二世即位,符合歷史史實即可,而不必在意其究竟是否有關李斯與趙高密謀的事情——作為有責任的歷史書寫者,其當書寫事實,因此筆者傾向於相信《趙正書》所描繪的正是作者所瞭解到的。當然我們也無法排除,《趙正書》作者所依據的材料本身或許就恰是司馬遷在《史記》所言,是趙高與李斯所作的偽證。對於這些歷史書寫者的視角,我們目前還不得而知。

對於《史記》而言,其撰書主旨,是要「集百家之長,成一家之言」,因此對於一些頗可引起爭議的歷史事件等理當會多花事件去進行考證,而《史記》所言亦不會是司馬遷憑空捏造,也就是說,至晚在司馬遷《史記》成書的漢武帝晚期,就已經流傳出「李斯、趙高密謀,改詔令胡亥即位」的說法,且若司馬遷也曾瞭解過《趙正書》的說法,則「密謀篡詔」的說法在司馬遷可追溯的成說年代還當早於《趙正書》。至少,從《史記》與《趙正書》在「秦二世即位」記載不同可以看出彼時社會上流傳的版本至少有此2者所說。至此,《趙正書》所言說法最晚見於何處?《史記》言所依據的究竟是何?這一依據說法的源頭又是什麼時候何人所說?一切尚需作進一步考證。

總之,《史記》與《趙正書》在書寫目的上的不同,釀成了各自視角聚焦點之外遺漏的地方,而當兩種說法「交集」,這些遺漏的地方就顯現了出來;而那些看似已經順理成章的故事,也便出現了不少邏輯漏洞。現實中,一個謊言需要多個謊言的支撐;歷史書寫中,不經意的疏漏,或許會成為後世探尋真相的突破口——真相固然難以一錘定音,但漏洞,卻可以透過此去發掘什麼「不是真的」。

四、結語

歷史的真相究竟如何,僅憑現在的我們或許不得而知,然而,我們卻可以看到,對於歷史可以有多種不同的假說。

歷史縱然是難以假設的,然而「假說」卻是基於現有的歷史材料所提出的對歷史的看法,而這種看法,也將會隨著材料的發掘以及考據,得到印證或推翻。歷史固然過去,然而真相,我們可以接近。

對於「秦二世即位問題」筆者對《趙正書》存有以下疑問,且對《史記》中所敘李斯是否參與其中持保留意見。理由如下

第一,若胡亥為合法即位,即在李斯進諫之下,始皇欣然應允,則其統治合法性已存,而不必在其立後殺公子扶蘇。

第二,作為始皇而言,賜死扶蘇實大可不必。因為若始皇真覺得胡亥足夠好,而扶蘇不然,那麼扶蘇多是因其性格「懦弱」而不受始皇青睞,認為其不能施威術,因此,在始皇的認知中扶蘇並不構成對胡亥的威脅,更沒有必要在始皇死時將之賜死。不然,始皇則是看到了扶蘇之「能成事」,則更不必虎毒食子了,何況據《趙正書》所言,其彼時所憂非兄弟相殘,而是大臣亂位。因此,若確存在「始皇賜死公子扶蘇」一事,確實更可能如《史記》所言,為偽詔。

第三,若李斯確為胡亥造偽詔,或李斯建議始皇讓胡亥即位,那麼李斯則是胡亥之「恩人」。從胡亥對趙高的態度來看,胡亥對趙高非常感激、信任,是因胡亥對其有恩,那麼李斯對於胡亥而言同樣是有恩的,又有什麼必要殺李斯呢?且若是同一條船上的「螞蚱」,李斯對於胡亥而言也非常有價值,沒有殺之的必要。況且李斯既身居高位,則其為人處世斷不會差,為何無法收攏胡亥之心呢?只因其或許並未對胡亥百依百順,不如趙高之會哄胡亥高興——則可見李斯之形象並非一味「奸臣」,若卻有與趙高合謀一事或也另有隱情。

《趙正書》的說法不排除其存在一定的誤謬之處的可能,但總之可為認知歷史提供一個新的角度,對於其中所言,不必全不信,也不必盡信。出土文獻當然會陸續發現,其說法也未必前後完全一致,若只以新材料之發現而推翻傳統文獻,無疑忽視了傳統文獻傳世本身所具有的經典性。

因此,以「秦二世即位」問題為例,對於出土文獻與傳統文獻,可將之結合,相同點或可相互印證,不同點則提醒現有的歷史研究者該問題在過去也眾說紛紜,需要後世去加以再研究。從這一角度來看,出土材料是為研究帶來了「新的值得研究的研究點」。

材料會記錄不同的觀點,但歷史真相只有一個,隨著歷史研究方法、角度更加多元及科學化,人們將會更加接近歷史真相——便是無法接近,卻也可以瞭解古時人對同一問題的不同看法如何,進而為瞭解不同的時代之背景、風氣乃至其方方面面打開思路。

五、參考文獻

【1】司馬遷《史記》卷八七《李斯列傳》,中華書局,1959 年版。

【2】司馬遷《史記》卷六《秦始皇本紀》,中華書局,1959 年版。

【3】北大藏漢簡《趙正書》。

【4】趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。

【5】李銳《〈趙正書〉研究》,《史學集刊》,2020年第5期。

【6】姚磊《北大藏漢簡中的秦始皇形象》,《歷史教學問題》2017年第1期。

【7】姚磊《北大藏漢簡釋文補正》,《古籍整理研究學刊》,2016年1月第1期。

【8】曾磊《試談與對李斯形象的塑造》,《古代文明》,2018年第12卷第1期。

[1] 司馬遷《史記》卷87,《李斯列傳》,第2545-2563頁。

[2] 北大藏漢簡《趙正書》(第15、16號簡)

[3] 北大藏漢簡《趙正書》(第16號簡)

[4] 趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。

[5] 趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。但在該文中,竟並未提及秦二世即位問題的不同。

[6] 李銳《〈趙正書〉研究》,《史學集刊》,2020年第5期。

[7] 趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。

[8] 趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。

[9] 趙化成《北大藏西漢竹書簡說》,《文物》,2011年第6期。

[10] 姚磊《北大藏漢簡中的秦始皇形象》,《歷史教學問題》2017年第1期;曾磊《試談與對李斯形象的塑造》,《古代文明》,2018年第12卷第1期。

[11] 北大藏漢簡《趙正書》

[12] 曾磊《試談與對李斯形象的塑造》,《古代文明》,2018年第12卷第1期。

[13] 姚磊《北大藏漢簡中的秦始皇形象》,《歷史教學問題》2017年第1期。

[14] 姚磊《北大藏漢簡中的秦始皇形象》,《歷史教學問題》2017年第1期。

[15] 姚磊《北大藏漢簡中的秦始皇形象》,《歷史教學問題》2017年第1期;曾磊《試談與對李斯形象的塑造》,《古代文明》,2018年第12卷第1期。

來源:機核