短篇小說《邊邑》:點擊跳轉

事了拂衣去——圍繞短篇小說《邊邑》雜談俠文化、邊塞文化與妖文化(上):點擊跳轉

書接上文,游俠「深藏身與名」之後,往何處去呢?歷史記載了一個很重要的去向——邊塞。

二、一夜征人盡望鄉——邊塞文化

描寫俠客的詩作,較早的代表大約要推「建安風骨」曹植的《白馬篇》,「白馬飾金羈,連翩西北馳。借問誰家子?幽並游俠兒。」那麼白馬連翩的游俠兒「宿昔秉良弓,楛矢何參差」,苦練成「仰手接飛猱,勇剽若豹螭」的武藝,其嚮往的用武之地在哪里呢?答曰「邊城多警急,虜騎數遷移。羽檄從北來,厲馬登高堤。長驅蹈匈奴,左顧凌鮮卑。」報告匈奴和鮮卑邊患的羽檄從北方邊城送來了,游俠兒嚮往的是邊關軍旅,去捨身報國地「棄身鋒刃端」,視為人生最高價值的精神是「捐軀赴國難,視死忽如歸!」

無獨有偶,描寫俠客的詩作,不少都將俠與邊塞緊密地聯系起來。上文提到過王維的《少年行》第一首寫少年游俠們「相逢意氣為君飲」,而「飲」過了之後,到後面三首中便要「出身漢仕羽林郎,初隨驃騎戰漁陽」,用「一身能擘兩雕弧」的武藝、「虜騎千重只似無」的勇敢,去立下「紛紛射殺五單於」的不世武功,成就「高議雲台論戰功」「將軍佩出明光宮」的百戰功名。

李白的《幽州胡馬客歌》角度獨到,描寫了「綠眼虎皮冠」的胡族英雄「幽州胡馬客」,擁有「笑拂兩支箭,萬人不可干。彎弓若轉月,白雁落雲端」的勇武與「雙雙掉鞭行,游獵向樓蘭」的豪壯氣魄,也是一方游俠,而「胡馬客」們同樣抱著「出門不顧後,報國死何難」的志向,要去赴「旄頭四光芒,爭戰若蜂攢。白刃灑赤血,流沙為之丹」的慘烈邊關戰事。盪開一筆:這首詩描寫胡族女性「婦女馬上笑,顏如赬(音撐,意為淺紅色)玉盤。翻飛射野獸,花月醉雕鞍。」可視作古詩文中鮮有的、描繪女俠客颯爽風采的句子。(按今人審美,大概會有「少女馬上笑,顏如赬玉蘭」的改字之想?)

反之,描寫邊塞的詩作,如北朝時期盧思道的《從軍行》,談及「朔方烽火照甘泉,長安飛將出祁連」的邊塞戰事時,也托古引用了曹子建的《白馬篇》,將「犀渠玉劍良家子」的軍人與「白馬金羈俠少年」的游俠互文並列、統稱一體。不同於近現代語境中常常提到的「良家婦女」,漢朝的「良家子」一詞是對特定群體的稱謂,指不在七科謫(秦漢時把征發到邊關服兵役的七種人稱七科謫,「謫戍漁陽」的陳勝、吳廣就屬於這一類)范圍內,也不是醫、巫、工、商人家(這幾種職業在當時受到輕視)的子弟,形成了擁有一定資產、家世和職業較為體面的「良家子」階層,由於漢朝北方的隴西、天水、安定、北地、上郡、西河六個郡靠近邊塞,「六郡良家子」成為了重要的優質兵源,「良家子」因而也被當成軍人的代稱。 漢時從軍的良家子有一樣標志性的裝束,就是插著鶡鳥羽毛的鶡冠,鶡是一種好鬥的鳥,「性敢於鬥,死猶不置」,兩鶡相鬥就一定要死一隻才會停止,因此被古人稱為「毅鳥」「勇雉」,鶡羽也成為了勇武和軍人的象徵,戰國時期的趙武靈王「以表武士。加雙鶡尾。豎左右為鶡冠」,漢朝時也「虎賁、羽林皆鶡冠」。

提到游俠,往往論及邊塞征戰、從軍報國,與後世金庸所推崇的 「行俠仗義,救人困厄,俠之小者;俠之大者,為國為民」很有相通之處。故此從俠文化引申開來,雜議與之緊密相關的邊塞文化。

邊塞詩歌源流極早,先秦時期的《詩經》即已收錄了不少邊塞題材的作品。如《國風秦風無衣》,「豈曰無衣,與子同袍,王於興師,修我戈矛。」當時的秦人還是一群為周王室養馬,才得以分封到西側邊遠地帶的小諸侯,物質匱乏到從軍出征的士兵們甚至「無衣」而要「同袍」,但在周幽王搞出烽火戲諸侯的鬧劇、北方敵族犬戎攻陷首都鎬京的國難之時,秦軍子弟們在「無衣」的艱難情況下,相互鼓勵著「與子同袍」,在「王於興師」的號召之下,「修我戈矛」慨然出征,護衛周王室東遷,終於靠著雙手贏得了正式封為諸侯國的地位,當時的周王室與各諸侯強國恐怕難以預料,數百年後,正是這群連衣服都穿不起的「西鄙人」,唱著「豈曰無衣」的軍歌東出函谷、劍擊浮雲,建立起了中國歷史上第一個大一統的帝國政權。

比起《無衣》這樣著重贊美軍人氣魄,宣揚「王於興師」的詩歌來,邊塞詩歌擁有另一面更加重要的內容,甚至可以說是邊塞詩的靈魂,即是「邊愁」。同為贊美軍人勇武的詩作,《國風衛風伯兮》開篇頌揚「伯兮朅(音切)兮,邦之桀(同傑)兮!伯也執殳(音叔),為王前驅!(男子漢啊勇敢尚武,是邦國的英傑!男子漢啊手執武器,為君王擔任前驅!)」,但筆鋒一轉,「自伯之東,首如飛蓬。豈無膏沐,誰適為容?」自從大丈夫去了東方戍邊,我的頭發就散亂得像是飛舞的蓬草,哪里是因為沒有膏油沐浴呢?是因為打扮好了也沒有人看啊!方知此作不是男人們耀武揚威,而是勇士們孤守空閨的妻子相思之作,即使勇武如一邦之傑,地位能「為王前驅」,同樣抹不去無盡的邊關愁緒與空閨哀怨,更何況更加普通的芸芸士卒?「其雨其雨,杲杲日出」,總說要下雨了、要下雨了,卻還是明晃晃地出著太陽,女子果真是在抱怨沒下雨嗎?真正哀怨的,是戍邊的丈夫歸家之日遙遙無期啊!

與《伯兮》中留守家中的妻子相對,遠戍邊關的丈夫們,同樣在《詩經小雅採薇》一篇中訴說苦楚,「採薇採薇」啊,每次採薇時都說要回家(曰歸),可要采的薇菜從剛發芽(作止)、長嫩了(柔止)直到變老變硬了(剛止),一年年都過去了根本回不了家,「心亦憂止」(心中是多麼憂郁)。就是帶著這樣「靡室靡家」「不遑啟居」的艱苦憂思,戍邊軍人們仍然在象徵堅強無畏的棠棣花(彼爾維何?維常之華)陪伴之下,排列成「駕彼四牡,四牡騤騤,君子所依,小人所腓(駕起四匹雄馬牽引的戰車,四匹雄馬高大健壯,將軍們坐在車上,士兵們伴隨跟進)」的威武軍陣,去面對「獫狁孔棘」的危險敵人,取得「一月三捷」的輝煌勝利。全篇結尾寫得尤其動容,「昔我往矣,楊柳依依。今我來思,雨雪霏霏!」昔日我從軍去邊關,楊柳還青翠飄揚。如今我打完仗回家,大雪卻已紛紛落下!這其中的悲痛有誰能體會?(我心傷悲,莫知我哀!)

到漢時,邊愁仍是樂府詩中長盛不衰的主題。「十五從軍征,八十始得歸」,比《採薇》中「楊柳依依」「雨雪霏霏」的風景更加直白且觸目驚心。《戰城南》開篇即描繪了戰士們「戰城南,死郭北,野死不葬烏可食(在城郭南北的荒郊戰鬥並死去,死在野地里無法安葬,可就被烏鴉吃了)」的悲涼戰場景象,次二句以將士們的視角面對死亡,在戰死疆場無法安葬的處境之下,戰士所說的竟是「為我謂烏:且為客豪!野死諒不葬,腐肉安能去子逃?(替我告訴烏鴉:吃之前且先為我們這些外鄉人嚎幾聲吧!死在野地里反正也埋不了,身上的腐肉哪免得了被你吃掉?)」混合著悲憤與豪壯的復雜意味,悲憤於忠勇戰死竟連葬身之地也沒有,竟要請吃自己腐肉的烏鴉來哭喪;豪壯於「古來征戰幾人回」,「由來征戰地不見有人還」,古往今來多少戰士都這麼「野死不葬」了,還不如痛快點兒跟烏鴉攀談幾句,原句中的「豪」字固然是通假於「嚎」,但「且為客豪」列字而出,又很有些「且替我們這些外鄉人感到豪壯吧!」的意味;詩篇末段發出了「禾黍不獲君何食?願為忠臣安可得?(人人都去打仗了,連糧食都無法收獲,身居高位的人還能吃什麼?就是人們想要成為國家的忠臣又怎麼能實現呢?)」的質問,「良臣誠可思」的優秀戰士們「朝行出攻,暮不夜歸」,破曉時出征打仗,薄暮時再也無法回來。「一世之雄」的曹操也在《蒿里行》中發出「白骨露於野,千里無雞鳴。生民百遺一,念之斷人腸」的感嘆,「關東有義士,興兵討群凶」的傳檄天下、諸侯討伐董卓之義行,敵不過「軍合力不齊,躊躇而雁行」的勾心鬥角,造成了「鎧甲生蟣虱,百姓以死亡」的悲劇,終於在三分天下的分合大勢之中,葬送掉了「山東豪俊並起亡秦族」、「高皇滅項憑三傑」, 「漠南無王庭」「封狼居胥」,「漢並天下」「長樂未央」的漢帝國。

經過五胡南北朝的激烈碰撞與民族大融合,詩文化也在唐朝迎來了空前盛世,邊塞詩亦群星璀璨、名作輩出。「秦時明月漢時關,萬里長征人未還」「醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回」,留下了一大批傳誦至今、慷慨悲歌的佳句。唐帝國武功極盛,「獨立揚新令,千營共一呼」(盧綸 《和張僕射塞下曲》)的畫面感,頗有追思漢時驃騎將軍霍去病少年領軍、追亡逐北的風發意氣;「平明尋白羽,沒在石棱中」,則述漢朝飛將李廣射虎的典故;在「欲將輕騎逐,大雪滿弓刀」的艱苦昂揚之中,取得「醉和金甲舞,雷鼓動山川」的赫赫武功,開拓出了遠至中亞的遼闊疆域,邊塞詩人們亦有從軍打仗的,用腳步和目光親自丈量了車師(西門貯獻捷)、(不破)樓蘭(終不還)、輪台(東門送君去)、(屬國過)居延、(都護在)燕然等壯美幅員,堅實的軍事力量基礎,承載了盛唐邊塞詩的雄豪壯闊。

李白《關山月》開篇起興「明月出天山,蒼茫雲海間。長風幾萬里,吹度玉門關」,畫面感直如巡邊航拍一般,「漢下白登道,胡窺青海灣」,邊關戰勢氣魄無兩,落到篇尾則仍是抒發了「由來征戰地,不見有人還。戍客望邊邑,思歸多苦言」的邊愁與「高樓當此夜,嘆息未應閒」的閨怨。

李益《夜上受降城聞敵》更有孤篇雄峙之感,「回樂峰前沙似雪,受降城下月如霜」,極盡邊關蒼涼,「不知何處吹蘆管」一句轉折,字間似聞管聲,末句「一夜征人盡望鄉」,直有抒盡同一片月夜之下萬里邊關離愁別緒的氣魄,而在「征人」們「盡望」的故鄉,則是「長安一片月,萬戶搗衣聲」(李白《子夜吳歌秋歌》),搗衣聲中所思為何?「秋風吹不盡,總是玉關情」,即使武功赫赫,企盼的仍是「何日平胡虜,良人罷遠征」的和平願景,與先秦時「曰歸曰歸」「其雨其雨」的愁緒遙相唱和。

亢龍有悔,盛極必衰,在「武皇開疆意未已」的極盛繁華之中,「戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞」(高適 《燕歌行》)等種種不正當的隱患已經顯現。李白游歷幽州時寫的《幽州胡馬客歌》很值得玩味,僅從詩意來看應是描寫北地胡人俠客,但結合時代背景,又不由人不聯想到,詩中「萬人不可干」「綠眼虎皮冠」的「幽州胡馬客」,會不會是暗指戍守幽州的大軍閥安祿山?「天驕五單於,狼戾好兇殘」之語,是不是想要警示唐玄宗,看似「出門不顧後,報國死何難」的北地驕兵悍將,一旦掉轉刀槍來,可就要造成「旄頭四光芒,爭戰若蜂攢」的戰亂悲劇了。惜哉「海外空聞更九州」,安史之亂爆發了,李白眼看「流血塗野草,豺狼盡冠纓」的戰亂悲劇,杜甫悲嘆「國破山河在,城春草木深」的國愁家恨,《幽州胡馬客歌》所企盼的「何時天狼滅,父子得安閒」終成泡影,唐的盛世結束了。

邊愁來源於兩方面。一是外因,敵對力量造成邊患,如《採薇》所言「獫狁孔棘」。一是內因,統治階級無節制地發動戰爭,如《戰城南》質問的「禾黍不獲君何食?」,杜甫在《前出塞》勸說的「殺人亦有限,列國自有疆。苟能制侵陵,豈在多殺傷。(殺人要有限制,各個國家都有自己的邊疆。只要能夠制止敵人侵略就夠了,打仗的目的難道是為了多殺人嗎?)」秦以峻法練強兵,成就大一統的歷史功績,然而統一後苛政猛於虎,天下苦秦久矣,二世而亡;唐朝過分擴張,終亡於強大的地方藩鎮割據;及至宋朝,又忌憚唐亡的教訓而杯酒釋兵權,搞起重文輕武那一套,以富足的經濟實力、華麗的文化建樹,竟支撐不起一個統一國家的赫赫武功,邊塞詩中的邊疆從唐時慷慨壯闊的西域樓蘭萎縮成了宋時的「樓船夜雪瓜州渡,鐵馬秋風大散關」,辛棄疾等志士懷著復我河山的雄心,寫出「壯歲旌旗擁萬夫,錦襜 (音如參而翹舌) 千騎渡江初。燕兵夜娖(音綽)銀胡䩮(音陸),漢箭朝飛金僕姑(壯年時軍旗下指揮著萬人的大軍,千名騎兵穿著錦袍渡過長江,金兵夜晚准備著箭袋,宋軍清晨便射出羽箭)」這樣頗有漢唐氣象的雄渾之句,然而南宋小朝廷偏安於「行在」臨安,「直把杭州作汴州」,軟弱的意志與虛弱的軍力既支撐不起詩詞氣象,也支撐不起天下存亡,有才能有雄心的將領只能「卻將萬字平戎策,換得東家種樹書」,悲嘆「倩何人喚取紅巾翠袖搵英雄淚」,最終在「東風夜放花千樹」的繁盛夢華與紙醉金迷之中,無奈而悲傷地看著整個故國在「驀然回首」的悵惘之中,轟然倒塌於「燈火闌珊處」。「將士軍前半死生」卻「武皇開疆意未已」時,便覺出秦皇漢武的可怕,及至「風景不殊,晉人之深悲;復我河山,宋人之虛願」的孱弱之時,則念起雄才大略的好來了,邊塞詩抑或豪邁雄渾、抑或邊愁閨怨、抑或反思控訴,正是歷史之功過是非的映照縮影。

《邊邑》以邊塞為題,故事中的四方勢力,均是圍繞受降城這座邊邑展開行動的,回樂村要逃到邊邑尋求庇護,回樂營要追到邊邑擄回逃人,匈奴要攻破邊邑,漢軍則要守住邊邑。回樂峰、受降城這兩個重要的地點場景,均取自於唐朝李益的《夜上受降城聞笛》,按回樂峰在今天的寧夏靈武(唐朝屬朔方郡靈州,也就是安史之亂爆發後,唐肅宗李亨前往平叛並即帝位的重鎮),漢以來歷朝則有不少邊防要塞均有受降城之名,取意「接受敵人投降而建」,明末清初時期文學家李漁所編的聲律啟蒙文集《笠翁對韻》中,即有一聯取受降城之典,稱「四收列國群王服,三築高城眾敵降」。

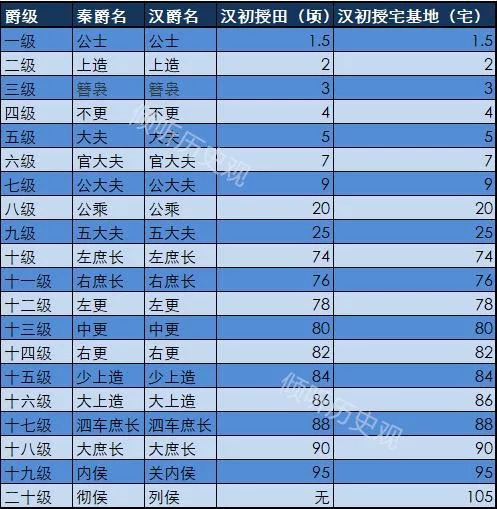

《邊邑》中出現的軍銜爵級,均參考自秦漢時期的二十級軍功爵位制,其制始作於秦國,商鞅變法設二十等爵,軍級數目越高,對應的爵位也越高,以軍功鼓勵秦國軍人勇於作戰殺敵、換取物質俸祿和社會地位,將整個秦國打造成了一台高效的戰爭機器,適應了戰國時期七雄爭霸的戰亂形勢,推動了秦國最終統一天下。漢承秦制,武帝時為避劉徹的名諱,而將最高等級的第二十級「徹侯」改稱「列侯」。

三、若有人兮山之阿——妖文化

如果說前二節的俠文化與邊塞文化均有現實主義的基礎,「妖」文化則是不折不扣的浪漫主義題材,純出自想像的產物。與中國現實主義文學的源頭《詩經》相對,浪漫主義文學的源頭《楚辭》中,就有極豐富的關於神話想像的描繪,《九歌》是其中極有代表性的組詩。

提到《楚辭》《九歌》,除了因時代差距過遠而感到晦澀難懂之外,今人最大的印象恐怕就是通篇灑滿了一個意義不明的「兮」。聞一多先生在研究《九歌》的著述《怎樣讀九歌》中教了一個很好的方法:「不能讀『兮』如『兮』,要用它的遠古音『啊』讀它,因為『啊』這一個音是活的語言,自然載著活的感情,而活的感情,你知道,該是何等神秘的東西!」在此不妨按照聞一多先生的建議,讀幾句試試,如劉、項的《大風歌》《垓下歌》——「大風起啊雲飛揚!威加海內啊歸故鄉!」「力拔山啊氣蓋世!時不利啊騅不逝!」,再回到《九歌》,「裊裊啊秋風,洞庭波啊木葉下」「若有人啊山之阿,披薜荔啊帶女羅」……其口語上的通順和情感上的充沛躍然而出。誠如宋詞都是有詞牌名來對應歌譜的,《九歌》本不是詩而是「歌」,是可以配樂在儀式上唱出來的,因樂譜沒有和歌詞一起流傳下來,今天才只能誦讀,用唱歌一樣的節奏感去理解「兮」的斷句作用,想必會對《九歌》有全新的感受。下文談及《九歌》文段中的「兮」字時,希望大家也可以換成語氣詞「啊」,作為無曲的歌「唱」起來試試,甚或可以嘗試用自己喜歡的音樂去配詞而唱。

除了文學價值之外,《九歌》在當時的功用是祭祀,如首篇《東皇太一》,是楚人祭祀其神話中最尊貴神君「東皇太一」的祭歌,「東」象徵楚人立祠於東方,「皇」是對神君的尊稱,「太一」形容神道廣大無邊(主之以太一——《莊子天地篇》),通篇內容仿佛說明書一般,要選擇怎樣的時日(吉日兮良辰,穆將愉兮上皇),准備怎樣的禮器(撫長劍兮玉珥,璆鏘鳴兮琳琅),布置怎樣的排場(瑤席兮玉瑱,盍將把兮瓊芳),奉上怎樣的祭品(蕙餚蒸兮蘭藉,奠桂酒兮椒漿),演奏怎樣的音樂(揚枹兮拊鼓,舒緩節兮安歌,陳竽瑟兮浩倡),穿著怎樣的服飾(靈偃蹇兮姣服,芳菲菲兮滿堂),把祭祀儀式的整個流程描寫得清清楚楚,最後達到愉悅神明的目的(「五音紛兮繁會,君欣欣兮樂康」)。

其餘八首祭歌,分別祭祀歌題所對應的八位神明雲中君(雲神)、湘君(湘水神)、湘夫人(湘水女神)、大司命(掌人壽生死之神)、少司命(掌管子嗣與孩子的命運女神)、東君(太陽神)、河伯(黃河神)、山鬼(山中女神)、國殤(殉國而死的烈士所化成的「人鬼」)。加上作為送神終曲的《禮魂》(與首篇迎神曲《東皇太一》相對應),名為《九歌》實際共有十首。

除終曲《禮魂》之外,九首正歌中最為特殊的應推《國殤》,與先前所祭祀的自然神明們不同,《國殤》的祭祀對象,是楚國對外征戰而死的烈士們所化成的神明,即「人鬼」;與祭祀自然神明們的優雅內容不同,《國殤》本身也是一篇精彩的軍旅題材詩作,以殘酷而富有沖擊力的畫面感,描繪了戰士們「操吳戈兮披犀甲」,去進行「車錯轂兮短兵接」的激烈死戰,在「旌蔽日兮敵若雲,矢交墜兮士爭先」的不利戰局之下,最終「嚴殺盡兮棄原野」地悲壯戰死,贊美烈士們「首身離兮心不懲。誠既勇兮又以武,終剛強兮不可凌。(即使身首分離,意志也不為之改變屈撓。真是既勇敢又威武,即使到生命盡頭也剛強不屈、無法凌辱)」,在死之後也「身既死兮神以靈,子魂魄兮為鬼雄」,魂靈能夠化成鬼中的英雄、成為配享祭祀的神明。《國殤》列於《九歌》,其動人之處在於,在敬畏神明的同時,也肯定了人的勇氣和力量,認為憑借凡人堅定勇敢的精神,是可以和神明一樣獲得神性的。

祭祀自然神的幾篇祭歌,其內容多為想像神明愛情生活的情歌,只要理解了其中的含義,就會發現古人並不古板晦澀,其中包含的熾烈愛情,甚至比今人還要更為強烈直白。這里想要著重介紹的是《山鬼》一篇,請不要為「山鬼」的名字所嚇到,先看看歌中的描繪,「被薜荔兮戴女蘿。既含睇兮又宜笑,子慕余兮善窈窕」,身上披戴著山野間的花草,既含著深情的目光又有美好的笑容,且頗為自信地說「您愛慕我的美麗窈窕」,哪里是可怕的鬼?寫的乃是一位美麗的山間女神。這位名為「山鬼」的神女同樣面臨著和人間女子一樣的愛情苦惱,「折芳馨兮遺所思」,折下芳香的花兒來等著要送給思念的心上人,對情人大膽熱烈地表白「留靈修兮憺忘歸,歲既晏兮孰華予?」,我要趁著自己年輕漂亮,讓你留下來樂而忘返,等我老了一臉褶子,誰還會來誇我美?然而愛情並不順利,「君思我兮不得閒」「君思我兮然疑作」,既然你思念我,為什麼得不著空閒來山上與我相會?既然你思念我,為什麼又心生疑慮?歌末只剩下「思公子兮徒離憂」的悵惘,思念心上的「公子」卻徒勞憂郁。

專門選取《山鬼》一篇來介紹,還想著重引入這首歌的首句「若有人兮山之阿」,好像有個人在山的曲折之處,看似平易,思之凜然——好像有個人在山的曲折之處,隱隱約約地看不清楚,究竟是人還是別的什麼?若是沒有下一句揭示出隱藏著的是個「披薜荔兮戴女蘿」的美麗神女,是否要在好奇心驅使之下爬到山凹凹里去探個究竟,可就要好好思量一番了。神秘與恐怖只有一線之隔,當體會到了這一句「若有人」背後隱隱約約的神秘感,離古代神話所能引申出的原始恐懼感也就不遠了。

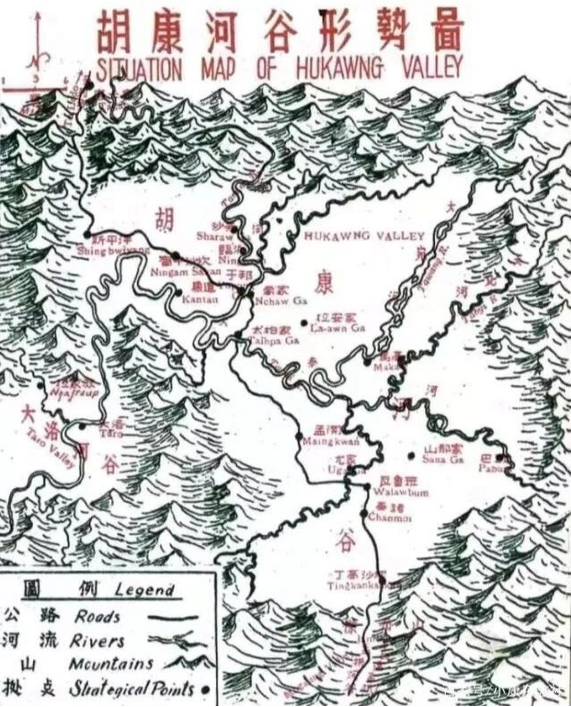

領會這種由神秘而至恐怖的意境,不妨讀一讀現代詩人穆旦的一篇作品。穆旦本名查良錚,是金庸(本名查良鏞)的同族叔伯兄弟,抗戰時期參軍救國,於1942年參加了首次遠征軍入緬作戰,因盟國之間的指揮混亂、相互掣肘而戰敗,歸國路上經歷了慘痛的「野人山撤退」,抗戰勝利後,於1946年寫下了祭奠野人山撤退死去戰友的現代長詩《森林之魅祭胡康河上的白骨》。

全詩以兩個視角交替的形式呈現,正好與本詩標題對應,一個視角是「人」,是在緬北荒野山陵中撤退並死去的士兵——即標題中受祭念的對象,「胡康河上的白骨(胡康河谷是緬甸野人山一帶的地名,胡康在緬語中意為魔鬼出沒的地方)」;另一視角則是「森林」,是將野人山的神秘、死亡與恐怖擬人具象化之後形成的一個超自然形象——包圍、糾纏並殺死士兵的「森林之魅」。全詩開篇即以「森林之魅」的視角自述,「沒有人知道我,我站在世界一方,我的容量大如海,隨微風而起舞。張開了綠色肥大的葉子,我的牙齒。沒有人聽到我笑,我笑而無聲。」「我出自原始,重把密密的原始展開。」「多種掩蓋下的我是一個生命,隱藏而不能移動。」沒有形體卻又無處不在,吞沒一切而荒蕪廣大,儼然一個自然神的形象。當「離開了文明」「離開了眾多敵人」的士兵,受戰爭驅趕而闖進這無盡的山野時,便作為一個外來的異類而與森林之魅發生了接觸,「以自然之名,全得到自然的崇奉。無始無終,窒息在難懂的夢里。我不和諧的旅程把一切驚動!」森林則用一句陰森森的獨句成段揭開了恐怖的序幕:「歡迎你來,把血肉脫盡!」爾後的恐怖氛圍可說具體且強烈到了極點,「人」開始描述自己在沒有盡頭的森林中無處可逃,孤獨前進卻又仿佛能感受到森林之魅若隱若現的那種神秘意境:「是什麼聲音呼喚?有什麼東西忽然躲避我?在綠葉後面,它露出眼睛,向我注視,我移動,它緊緊跟隨,黑夜帶來它嫉妒的沉默,貼近我全身。」耳若聞聲,目不見物,隱隱約約,茫然未知,卻又分明感到某種惡意的他者在緊緊追蹤並不斷接近,直至於「貼近我全身」,作為一個親歷過野人山悲劇的士兵所寫出的文字,這就是遠征軍那些被「白熱的紛爭」「遺忘在山坡上」,「化入樹干而滋生」的「英靈」們,在受困野人山艱苦死去前的切身感受——這無盡該死的森林仿佛一個活物,一個自然神,一個妖怪,不緊不慢地如影隨形,要把活人全部吃掉!這種隱約、神秘而又恐怖的意境,與「若有人兮山之阿」的朦朧之感頗為相似,只不過《山鬼》中若在山阿的是位無害的神女,而「人」在胡康河谷所見的「若在山阿」之物,卻是危險致命的「森林之魅」。最終人為森林所吞吃——「綠色的毒,你癱瘓了我的血肉和深心!」

在這首詩中,「森林之魅」對「人」的態度是值得注意的,森林殺死了人,但似乎並沒有主觀的惡意,甚而帶有一種迎接新成員的好奇與興奮:「我要領你走過黑暗的門徑,美麗的一切,由我無形的掌握,全在這一邊,等你枯萎後來臨」,人在森林中死去的結果,是因為外來的人與「世界一方」的森林不相適應,活人毫無准備地長期暴露在野人山中就會死,「森林之魅」像是一種固有的自然規律一般,要把闖進來的「人」從世間的紛爭納入原始的虛無,「一個夢去了,另一個夢來代替」,最終同化成與自己一樣的「空幻」,「從此,我們一起在空幻的世界里遊走,空幻的將是所有你血液里的紛爭,你的花、你的葉、你的幼蟲!」只是,哪怕沒有惡意,富有「魅力」和危險的森林所給予的這種好奇和迎接,也仍然是人所無法承受的,更遑論真的對人生出惡意來呢?《九歌》所在的神話時代所祭祀的對象,多是山川河澤之神,也就是自然神,是「若在山阿」那樣隱藏在原始莽荒之中的神秘所在,因為被人類賦予了賜與恩澤護佑這樣的美好願望,而奉為神明進行祭祀,如《九歌》中那樣,感受一下英俊美麗的神明們所表達的愛情,固然是愜意的事,可一旦這些神秘而有力量的自然神對人的態度轉化為惡意,恐怕就不成其為神,而變成妖了。人對妖的想像,大抵就來源於對自然神秘的好奇與原始恐懼。

妖的存在,依賴於人的想像。正如蒲松齡在《聊齋》中「寫鬼寫妖」,是為了「刺貪刺虐」,借托妖的形象,寫的實際還是人的故事,作為人所想像的產物,妖與人性其實是分不開的,妖文化的一大魅力,便是如何平衡妖性與人性的異同。在傳統妖文化中,要論出親近可愛的妖怪形象,「白娘子」白素貞絕對算得上一個,白娘子的形象經過了長期的演變,其神話故事素材最早可以上溯到唐傳奇小說,最早記載成文的故事則是明朝馮夢龍所撰《警世通言》中的一則《白娘子永鎮雷峰塔》。在早期的神話故事中,白蛇化為人形勾引男主人公許宣(後作「許仙」),盜竊財物交給丈夫並屢次行騙,被人識破後以全城人性命威脅許宣,後高僧法海出手,鎮壓白蛇及其侍女青蛇(在不同版本的神話中,小青有青蛇、青魚等不同形象,在戲曲《雙蛇鬥》中,甚至有雄青蛇逼迫白蛇成婚,鬥法落敗後甘願化為侍女以姐妹相稱的情節)於雷峰塔,此時的白蛇形象是以妖性為主的;經過長期的改編演化之後,白娘子形象中的人性漸漸超過了妖性,從最初版本中蠱惑危害人類的邪妖,變成了為愛情忠貞不渝、不惜放棄修道成仙、不惜反抗世俗偏見和強權(法海)的善良有情女性形象。白娘子的故事,直到現代仍多次改編為電視劇、電影、動畫等題材作品,可謂經久不衰,毋庸多言,如今反復改編傳播且受到人們喜愛的,無一不是那個有人性、可親可愛的蛇妖形象,而幾乎沒有人記得最初那個妖性為主的邪妖形象了。

談到妖文化,就繞不開為妖文化注入了強大生命力的《西遊記》。一百章回,九九八十一難,取經路上塑造了一大批形形色色、栩栩如生的妖怪形象,這幫妖怪大抵是要吃唐僧肉的,站在取經師徒們的對立面,其下場多不免於被神仙收服或被猴哥一棒打殺,很多時候頗像一群披著妖怪皮的土匪山大王,但如果真的把取經路上的九九八十一難寫成遭遇了一路的土匪,豬悟能與平頂山二當家大戰百二十回合,孫悟空交馬只一合,將獅駝嶺大大王一棒挑於馬下,沙悟淨叫陣通天河總舵主……《西遊記》最精彩的魅力將盪然無存,由此顯示出了妖文化的另一大迷人之處:想像力的豐富性。正因為是妖不是人,可以賦予各種有趣神奇的想像,不必千篇一率地一刀一槍較個真章,黃風怪吹瞎雙眼、賽太歲搖響鈴鐺,白骨精幻化人形、大鵬雕雲程萬里,靈感大王、紅孩兒水來火去,紫金葫蘆、玉淨瓶喚聲名號汝敢應否?正因為是有神通、有妖力的妖怪,才能夠支撐起如許多游逸天外的有趣想像來。眾妖亮相各有響亮名號,黃眉老佛、九靈元聖,有來有去、小鑽風,黃袍老怪、百目魔君,奔啵兒灞、灞啵兒奔,黃牙老象、青毛獅子王、金翅大鵬雕,既有故事上的多樣性,也有聲律上的優美性,觀之有趣,讀之朗朗上口。這幫妖怪百妖擒僧、各顯其能,插科打諢、犯愣犯傻卻一樣不少,「你既使杖,如何不是面博士?(靈感大王)」「把豬八戒用鹽漬了風干防天陰(數不勝數,可見妖府大王們也喜歡曬臘肉過冬)」「蹭蹬了!撞上個販醃臘的妖怪!(豬八戒)」「捅了猴子窩了!(金角大王)」「你是死了!(朱紫國官員百姓)」「你可成個人麼!?(豬八戒,換言之就是『你還是人嗎!?』)」「娘娘久居朱紫國,可曾聽聞有個姓外的?(賽太歲)」「肚里架爐點火,如何冒煙?(金翅大鵬雕)」「大哥二哥休得悚懼,我等並力上前,使刀槍搠倒如來,奪了靈山寶剎(還是金翅大鵬雕)」……這些好玩好笑的語言並非現代改編的影視動畫憑空加入,而是原著文言小說即已有之。與人相通的種種性格,神通廣大的種種想像,令《西遊記》中的群妖形象有血有肉、濟濟一堂,可以想見即使在沒有動畫、電影、電視劇可看的明朝,看到這樣一部吵吵鬧鬧、色彩斑斕的小說,同樣能夠感到和今天一樣的無比快樂。

在同樣具有豐富妖文化的日本,以更加通俗的現代漫畫、動畫為載體形式的妖怪故事《犬夜叉》,在對妖怪的想像中加入了更靠近今人的審美習慣與觀念,首集中女主人公日暮戈薇(一譯日暮籬)看到被箭釘在樹冠掩映之下的男主人公犬夜叉時,那種對方似人非人、陌生好奇的神秘感,也是很有些「若有人兮山之阿(若有人兮東南枝?)」的意味的,這位現代女學生的反應也很有意思,是不管旁的,先伸手捏一下妖怪的狗耳朵再說,看看「在山阿」的「若有人」到底是個什麼底細。

《犬夜叉》有一個有趣的概念:半妖。男主人公犬夜叉就是妖怪與人類所生下的半妖,在成為純粹妖怪還是成為人的抉擇之中有著矛盾與苦惱,妖的放盪不羈、粗朴胡鬧、力量強大,與人的思緒和情感,夾在二者之間的身份缺失和歸屬缺失,乃至妖與人之間的衝突偏見抑或友誼愛情,在「半妖」這一形象載體上得到了絕佳的結合。同《白娘子傳奇》相似的妖與人相戀故事,似也有著相像的表達:被視作異類的「妖」也有人性,人也有妖魔一樣的邪性,好的妖怪未必不如人,壞人做起惡來則可能比妖怪還可怕。

妖文化的主體是妖,塑造好有趣的妖怪形象,是妖怪故事永恆的主題。《邊邑》著重塑造的三個妖怪形象,模仿《西遊記》里老魔(「老魔」不一定老,是與「小妖」相對,形容在妖群里地位更高)名號的形式,用小說中的一句偈子概括稱:「長鱗老蛟言平津,女蘿花樹戴女蘿,蝙蝠望月君遷子。(既是各自名號,也有似是而非的語意來表徵各自特點——老蛟總是在說延平津老家,樹妖戴著女蘿花,吸血蝙蝠望向能夠增強妖力的滿月,恐怕就有被咬的孩子要『遷變』成妖怪了)」他們既是洞府的大王老魔,又是軍營的軍官將領,有著各自的軍級爵位;既有「長鱗老蛟」這樣的妖號,也有模仿人類的「人世名」;既有妖怪的強大力量,也有和人類相通的功名、愛情、忠義等情感和苦惱,最終死去也均源於各自人性中的願望與固執,是為人性與妖性相互結合、相互矛盾的寫照。

蛟龍言平津的形象,取自延平津寶劍化龍的神話傳說。這則故事見於《晉書張華傳》(神話故事卻載於正史,無怪網絡上戲稱《晉書》為《魔法晉書目錄》),豐城的官員雷煥得到了龍泉、太阿兩把寶劍,其中一把送給了好友張華,張華死後寶劍也不知所蹤,後來雷煥之子佩著自己家的這把劍路過延平津(在今天的福建南平,晉稱延平縣),寶劍突然自己躍進水里去了,撈劍無果,卻看見水中有兩龍蟠繞,才知道龍泉、太阿兩劍是一對龍化成的雌雄劍,寶劍感應到水中的伴侶之後,就自行化龍前去相會了。關於太阿劍,還有另一則傳說,春秋時期楚王得到國寶太阿劍,鑄劍的名師歐冶子、干將,說太阿劍並不是人工鑄造出來的,而是天地之間早就有威權霸道的劍氣存在,天時、地利、人和的時機一到,劍氣就自行凝聚成寶劍了,當時最強大的晉國出兵奪取這把威權之劍,楚王在兵臨城下之際威武不屈,決定親自登城殺敵,想在城破兵敗後以太阿劍自刎,將太阿劍投入深湖永遠留在楚國,次日太阿劍激射劍氣擊退晉軍,相劍的名師風鬍子解釋說,太阿劍是威道之劍,而內心的威才是真威,是楚王威武不屈的意志激發出了太阿劍的劍氣之威。李白根據這二則故事,寫有古風《寶劍雙蛟龍》一首:「寶劍雙蛟龍,雪花照芙蓉。精光射天地,雷騰不可沖。一去別金匣,飛沉失相從。風胡滅已久,所以潛其鋒。吳水深萬丈,楚山邈千重。雌雄終不隔,神物會當逢。」——寶劍是由一對蛟龍化成的,雪花和芙蓉一樣的劍氣相互映照。它們的劍光激射天地,連雷霆都無法將其沖淡。一旦離開金匣,雙劍一龍飛升、一龍沉水,失去了相互的伴隨。是因為像風鬍子那樣的相劍名師已經消失很久了,所以寶劍也就潛藏其了自己的鋒芒。即使隔著萬丈深的吳水,千重遠的楚山,雌雄雙龍也終究不會永遠分離,神物總會重逢。《邊邑》將上述二則故事改編附會到了言平津和秦王嬴政身上,時代背景也改到戰國末期。言平津使用銅錢幻化成蝴蝶的妖術,則取材自李漁《笠翁對韻》中涉及延平津雙龍傳說的一聯:「唐庫金錢能化蝶,延津寶劍會成龍」。

樹妖戴女蘿的形象,取材自《九歌山鬼》。披戴女蘿的習慣,在楚地護佑愛情的神力,化妖後祈雨的妖力(「雨冥冥兮羌晝晦,東風飄兮神靈雨」),乃至自身追求愛情的隱晦苦惱,均模仿了祭歌之中對神女「山鬼」的描寫。 戴女蘿擊殺嚴山時使用短劍遙擲的擊技,出自漢朝時的擲劍之技,漢朝尚武之風盛行,文人君子亦風行論劍學劍,大才子司馬相如「小時好讀書,學擊劍」,東方朔「十五學擊劍」,唐朝人顏師古對《漢書》中涉及到的「擊劍」註解為「擊劍者,以劍遙擊而中之,非斬刺也」,也就是把劍遠遠地擲出去擊中目標,並不是通常意義上的執在手中斬刺。荊軻刺秦時,在被秦王拔劍斷腿之後,便將匕首擲出去刺秦王,結果沒有擊中而打在了銅柱上,是「以劍遙擊」的一個應用實例。

蝙蝠精君遷子的形象比兩位同伴都更特殊,是由人化成的妖,成為了人心與妖性一體共存而又激烈衝突的集合體。他的名字「君遷子」,本是柿屬植物黑棗的別稱,亦是中藥名,古文中只記載了這個名字,似未介紹名稱由來,頗似「採桑子」這一類詞牌名的風雅,《邊邑》故事中引用並附會為「您的孩子將要遷變」之意,實際上的本意更可能是「您要遷走」之類,也許意指黑棗這一植物是從外域遷種來的。與其相似的第四個隱藏妖怪——上文提到過的另類「殘俠」樓煩,也是人性與妖性衝突的象徵體,在遵循本性更喜歡做妖的前提下,樓煩卻毅然選擇繼續做人,去奉行自己有誠必諾的俠客作風,即是嚮往俠義的人性願望壓過了恣肆無拘的妖性願望。

麾下小妖,野豬精叫朱野,馬妖叫馬強,虎妖叫胡猛,主要是受了朱亥、侯嬴二客以名象人的命名方式影響。古怪的是朱野、馬強哥倆出陣時,馬強除了沖鋒陷陣,還可扛起馬的老本行來兼充坐騎(馬強:大爺的,為什麼!?)。朱野與趙客、焉支死鬥時所使用的武器「雙刃矛」,並非槍尖有雙刃,而是一枝矛「兩頭施刃」,矛杆首尾都有槍尖,常規的戰陣長槍,為了保證有效殺傷長度的最大化,「後手要把在根盡頭」(即執槍的後手要握抵住槍杆尾部最末端,語出明朝戚繼光 《紀效新書》十八卷本 卷之十 「長兵短用說篇」),可見常見的長槍是只有一端加裝槍尖的,否則另一端的尾梢就無法置手抵住發力了,與之相比,兩頭施刃的「兩刃矛」算得上是一種較罕見的偏門兵器,較早關於「兩刃矛」的記載,見於戰國時期講解打仗的墨家兵法《墨子備蛾傅》,「蛾傅」,是形容攻城的人像群蛾一樣密集相附,「備蛾傅」就是教授如何應對敵軍攻城的戰法,其中提到的兩刃矛,用法是由城頭懸下一木製箱閣(稱「懸脾」),內置一人,「操兩丈四矛,刃其兩端」(手執兩丈四尺長的長矛,兩端都加裝槍刃),「兩刃」的結構是為了便於同時攻擊懸箱兩側攀梯而上的攻城者。其後使用兩刃矛的較著名人物,是三國時期的北方軍閥公孫瓚,《三國志魏書卷八二公孫陶四張傳》記載,公孫瓚曾經率領數十名騎兵出塞巡邏,遭遇了數百名鮮卑騎兵,在敵眾我寡的險境之下,公孫瓚顯示出「今不沖之,則死盡矣」(現在不舍死沖鋒,大家都全要死在這兒了)的果決勇氣,「乃自持矛,兩頭施刃,馳出刺胡」,親自帶頭沖鋒突圍,以殺傷敵人數十、手下騎兵亡失近半的戰損比逃出生天,可見即使是《三國演義》中被評價作「誤認為英雄」的公孫瓚,在歷史上也不乏驍勇果戰之能、蹈凌外敵之威,漢末三國不愧是「江山如畫,一時多少豪傑」。其後史載善用兩刃矛的勇將,還有五胡十六國時期冉魏政權的君主冉閔、南北朝時期蕭梁政權的名將羊侃。冉閔的用法是「左操兩刃矛,右執鉤戟」,在單手持矛的情況下,還能同時雙持另一支鉤戟,其戰陣武藝著實令人瞠目;羊侃的事跡則是馳馬使用兩刃矛進行「左右擊刺」的操練演武,圍觀的人搶著爬上樹去看,最後竟把樹壓斷了,羊侃使用的這種兩刃矛因而號稱「折樹矟」,「左右擊刺」的描述,也與戰國時期《墨子備蛾傅》中的用法相吻合,顯示出兩刃矛不同於普通長槍的使用方法,即發揮兩頭施刃的結構特點來交替攻擊兩側。

終 曲

「滄海一聲笑,滔滔兩岸潮,浮沉隨浪只記今朝」,是俠客的瀟灑浪漫。

「江山笑,煙雨遙,濤浪淘盡紅塵俗世幾多嬌」,是邊塞山河的雄渾壯闊。

「蒼生笑,不再寂寥,豪情仍在痴痴笑笑」,是人間心性、妖魅遐想的過往紛繁。

才子黃霑以中國傳統音律「宮商角徵羽」五音排序成曲,以古詩豪放之氣成詞,成就名曲《滄海一生笑》,少年游俠多少事,都付秦關漢月中,歷代游俠的慷慨悲歌,至今仿若繞梁有聲,彈撥著人人心中一曲仗義冶遊的俠客夢。

信馬游韁,一己之言,不免貽笑於大方之家,失謬之處,不妨一笑。是為文。

來源:機核