本文是與機核朋友@大目妖的合作成果。

落日間連結:Constant Nieuwenhuys 新巴比倫 New Babylon (1974)

譯按

荷蘭藝術家康斯坦特·紐文惠斯的新巴比倫項目在建築學和美學層面對後世的啟發,無需在此多言。北京央視大樓的設計者,同為荷蘭人的建築師雷姆·庫哈斯的早、中期實踐都可以直接追溯至此。

從時間角度總體看來,新巴比倫方案處於20世紀中後期對現代主義建築反思的浪潮之中,康斯坦特在情境主義國際時提出的「統一城市主義」(unitary urbanism)中就提出要「反對歐幾里得幾何學,城市和建築設計中過度的功能主義」。「紙上建築」在這一時期層出不窮,它們隨著媒體傳播成為夭折的創造力的注腳。

從建築形式來看,它們多採用巨構建築和可動建築的方式:從塞德里克·普萊斯(Cedric Price)的歡樂宮(Fun Palace)到建築電訊派(Archigram),再到日本的新陳代謝派(Metabolist),以及尤納·弗里德曼(Yona Friedmen)的移動建築(Mobile Architecture)等等……這些無一不通過空間與生活的關系論證一種新建築的可能。

但要注意的的是,現代主義建築最活躍的旗手勒·柯布西耶(Le Corbusier)也曾這樣做過。他的「光明城市」不過是一種在工業革命上升階段的樂觀氛圍下產生的新烏托邦。構建一種空間烏托邦,似乎一直是現代主義以來的建築師最深切的願望。

那麼,新巴比倫及其同時期的其他思潮與現代主義建築的區別又在何處呢?

那應該是一種對流動與變化的迷戀,對效率與秩序的厭惡,對被既定位置所捆綁人與建築的慨嘆,一種對德勒茲和瓜塔里的「遊牧」(nomad)的嚮往。正像情境主義國際所宣稱的那樣「喚醒和追求真實的欲望,體驗生命和冒險的感覺」。

新巴比倫實現的基礎是一個生產性活動完全自動化、人類只需專注於創造的「嬉戲社會」(Ludic Society),一個「馬克思主義的自由王國」實現的時刻。雖然新巴比倫在技術層面完全具備可操作性,但這一社會前提使其看起來無比天真,其中關於遊牧社會和控制論未來(自動化)的暢想甚至經不起一點深究。在如今職業化程度如此之深的商業社會,《新巴比倫》甚至讀起來像一篇沒有情節的科幻文學。有趣的是,這恰恰也是它迷人且令後人神往的地方。

建築師不關心也無法關心他們所設想的社會前提如何實現。作為一個全球性的整體方案,新巴比倫只能實現在如此劇烈的社會變革之後。倘若它只是一塊「功利主義社會」(Utilitarian society)中的飛地,那就只能面臨被誤解和排擠的宿命。歡樂宮一樣的例子我們已見過太多。建築的建成不僅僅關於技術和空間,而是關於資本和雄辯,關於權力與征服。

即便是可動建築中少數建成的那部分,也幾乎從未真正的「移動過」。日本新陳代謝派建築師黑川紀章1972年建成的中銀艙體樓,在設計之初宣稱可以移動和組合艙體模塊來滿足不同需求。可在建成之後,它唯一的一次移動,便是在2022年9月被拆除的那一刻。

正像塞德里克·普萊斯的訃告中寫道的那樣「這類嘗試總會失敗,因為我們似乎離不開牆體和紀念碑。但這總是值得的。」

建築的故事通常在這里結束,但另一個故事才正要開始。完全剝離生產性的嬉戲社會或許不是一個空間,而是一段穿插在現實中的時間。新巴比倫不斷變化的互動網絡,是一個真正意義上的「公共遊戲」。假若康斯坦特生活在現在,可以交互的虛擬模型一定會是新巴比倫最優先選的表達手段。至少在那里,新巴比倫不是他一個人的創作,而是所有人參與其中的動態模型。所有人能(部分的)「自由地支配其整個的生命……自由地將他所期望的形式賦予其自身的存在」。

又或許,這是嵌套在虛擬的現實中的另一層烏托邦。這無所謂。烏托邦是煙花,一場場的燃燒與綻放,讓低頭的人望向天空,這就是創造的意義。

大目妖(樊昌林)

校按

就正如作者康斯坦特·紐文惠斯所言,「新巴比倫」這樣建築/城市規劃的「思想實驗」是基於對人的創造性本能的發展而構想出來的建築/生活/空間/創造的模式。

他這種構想的基石,實際上就是一種「耗費」與「遊戲」的思想,而這也來源於開頭他所提及的赫伊津哈的經典作品《遊戲的人》,可以把整個巴比倫的方案看作是一種從「遊戲的人」的思考在建築與城市規劃構想中的實現。(雖然他顯然無視了諸如馬塞爾·莫斯等人的對古代原始社會的考察,武斷地認為功利主義的社會貫穿了人類歷史的始終)。

這種烏托邦的幻想與耗費的推理法與遊戲哲學中著名的伯爾納·舒茨(Bernard Suits)在《蚱蜢遊戲、生命與烏托邦》(The Grasshopper: Games, Life, and Utopia)中的假設類同,即同樣假設人類的所有的生產性的,必須性的訴求都可以被機器和自動化所滿足,那麼剩餘的就只有遊戲:

在這個意義上,在康斯坦特看來精力對應的最佳發展生命所需要對應的是一種遊牧的,創造的空間模式,人類可以在這種對空間的自由創造中升華自身的原始本能。即文章所說的「作為心理維度的空間(抽象空間)無法與行動的空間(有形空間)分離」,而「抽象與有形空間」之間的齟齬也就是成了規訓、強制、壓抑之所,那麼也只有在一種適合創造且鼓勵創造的空間中,人們才會傾向於打破常規,構成一種人所生活的空間與其創造性的心理維度的契合。

這篇文章中所強調的「嬉戲社會」(Ludic society)的 Ludic 我更經常是翻譯為「遊玩的」,但這個詞語在赫伊津哈和遊戲研究中隱含著一種規則性,在今天也有被遊戲設計師 Eric Zimmerman 用來描述指代時代,展望一個「遊玩的世紀」(Ludic Century 見「遊玩」世紀宣言),加洛韋那里則用作一種批判性的視角描述這個「遊玩的資本主義時代(ludic capitalism)」,但其中的自由,和反生產的內涵近乎消失,所以我更希望保留原譯者原先翻譯的「嬉戲」的意涵,其中不是某種瘋狂,而是有某種倦怠與孩童般的創造:

但從現在看來,這篇文章當然充滿著烏托邦之感,歷史並沒有走向他指明的方向。但是反倒能在網際網路的實踐中似乎形成了某種對應關系。康斯坦特的研究者馬克·威格利(Mark Wigley)認為新巴比倫的連接性預示著網際網路及其「新的社會生活模式」,而今天也能看到有些人試圖在所謂的「元宇宙」中再次嘗試使用這番概念去暢想一個虛擬世界版本的「新巴比倫」。

確實,遊戲設計作為「隱形的建築學」可與此對應構想,而本文中談論的各種氛圍變化以及樂高積木式的空間組合似乎都頗符合沙盒化的多人遊戲,這些對多人場景交往與創造力的想法實驗也似乎完全可以在電子遊戲的情景中得到驗證,甚至成為今天的多人遊戲設計思考的一種新視角。但這是否有可能達及他所說的「對空間的創造和演練與社會關系的創造一體,並且與自我生命的創造所相連接」的程度,依舊需要存疑而有待驗證。

康斯坦特曾經說過「創造與革命式的鬥爭都有同一個目的:生命的實現。」(Creation and revolutionary struggle have the same objective: the realization of life.)

但這就像是一篇文章中所提到的:

這也是今天我們所遭遇的難題,即便今天人們獲得了脫離為生存必需而勞作的「自由」,但人們「創造力」似乎在崩潰,人們的感性經驗逐漸貧乏,人們對於如何創造,對於什麼是美,什麼是有價值,這些都在被更大的景觀和規則所遮蔽,就像在遊戲中,創造的可能性空間背後的,是那無限生產力(算力)的提供者所構想和設計的規則。

一種真正「嬉戲」的生活方式何以可能呢?「新巴比倫」的烏托邦幻夢仿若是歷史中的新巴比倫國王尼布甲尼撒二世所建造的空中花園,這個古代世界七大奇觀之一,至今我們仍未找出正確的位置,也無人知曉它是否真正的存在,亦或者未來能否有存在的可能。

葉梓濤

落日間

Constant Nieuwenhuys

康斯坦特·紐文惠斯

荷蘭藝術家

1920年7月21日-2005年8月1日

1920年7月21日出生於荷蘭阿姆斯特丹,1934年-41年就讀於荷蘭國家美術學院,接受了良好的藝術和工藝美術教育。早期創作受立體主義影響很深,創作形式以繪畫、雕塑為主。1948年,與Corneille、Karel Appel 和 Jan Nieuwenhuys 在荷蘭創立了「反射」實驗藝術小組(Reflex Experimentele Groep)。他們認為,創作過程比作品本身更重要,它豐富精神的手段。康斯坦特對流浪生活的偏好在這一時期就顯現出來。該小組隨後演變為眼鏡蛇 CoBrA 藝術小組,宣稱反對資產階級的藝術美學。

1952年,CoBrA 小組解散後,康斯坦特開始對空間、建築和三維創作產生興趣。1956年,康斯坦特加入情境主義國際運動(SI),和居伊·德波共同提出了統一城市主義(unitary urbanism)。1960年因與德波的理念分歧退出情境主義國際。一直到1974年,康斯坦特放棄了繪畫,將全部精力投入在新巴比倫項目之中。

晚年的康斯坦特在創作形式上重返繪畫,創作主體卻越來越受到當代政治議題的啟發。

2005年8月1日去世。

關於其人的更多資料作品可以參考網站 stichtingconstant.nl,在這篇文章 The Utopian Failure of Constant’s New Babylon 中有更多關於康斯坦特在其不同階段對新巴比倫項目的可實現性/烏托邦的思考。更多可以參考 Mark Wigley 所編寫的 Constant’s New Babylon: The Hyper-architecture of Desire。

原文連結:點擊跳轉

一個遊牧的城鎮 A nomadic town

康斯坦特·紐文黑斯為由 Haags Gemeetenmuseum 所發布的展覽目錄所寫,The Hague, 1974。

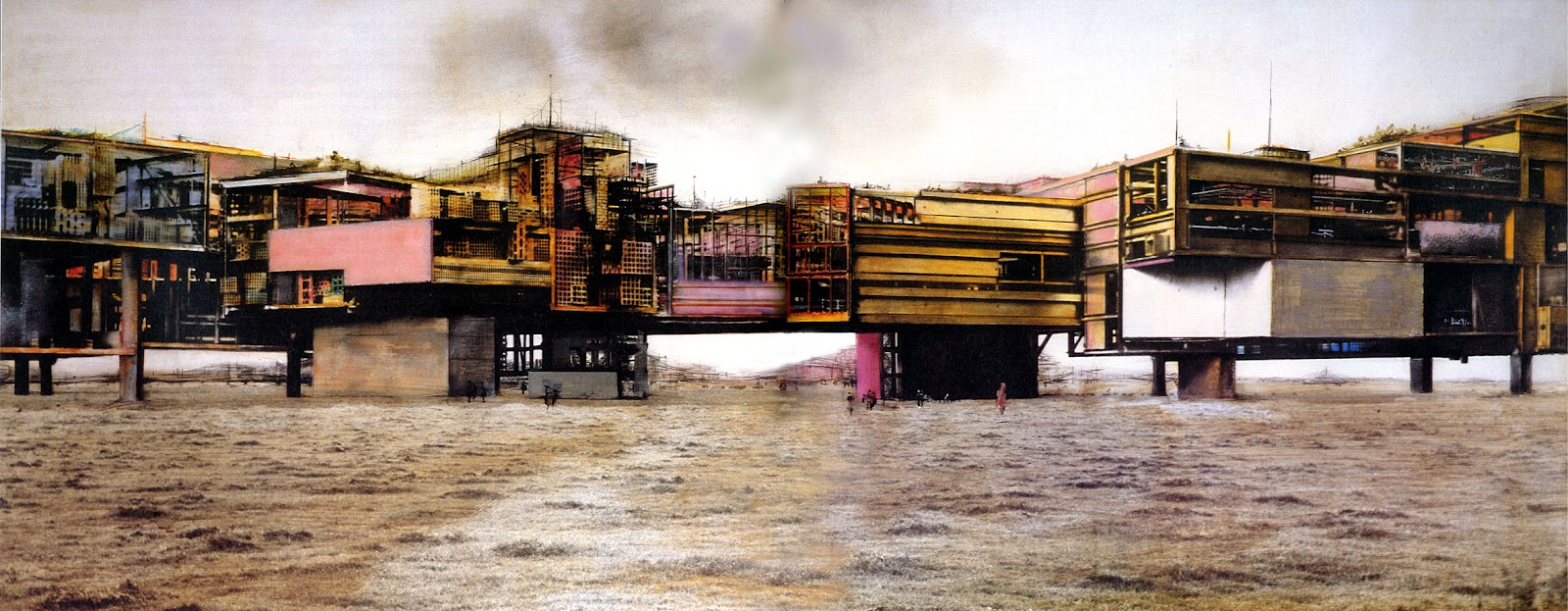

許多年來,在阿爾巴的皮埃蒙特小鎮逗留的吉普賽人都有在他人屋檐下露營的習慣。每週六,屋檐下都會組織牲畜市場。他們在那里生火,把帳篷掛在柱子上以保護或分隔自己,藉助商人留下的箱子和木板臨時搭建住所。每次吉普賽人經過後,市場都需要清理,因此鎮議會禁止他們進入。作為補償,他們分配到了塔馬羅河(Tamaro)岸邊的一塊草地,小河穿鎮而過:那里是最悲慘的地方!

1956年12月,我在畫家朱塞佩·皮諾特·加里齊奧(Guiseppe Pinot Gallizio,譯註:義大利畫家,場景工業繪畫的創始者和情景主義國際的創始成員)的陪同下到那里去拜訪這些吉普賽人。加里奇奧是這片不平整、泥濘而荒涼土地的主人,是他將這里贈予他們。他們用木板和汽油罐封堵住大篷車之間的空間,做了一個圍牆,一個「吉普賽鎮」(Gypsy Town)。

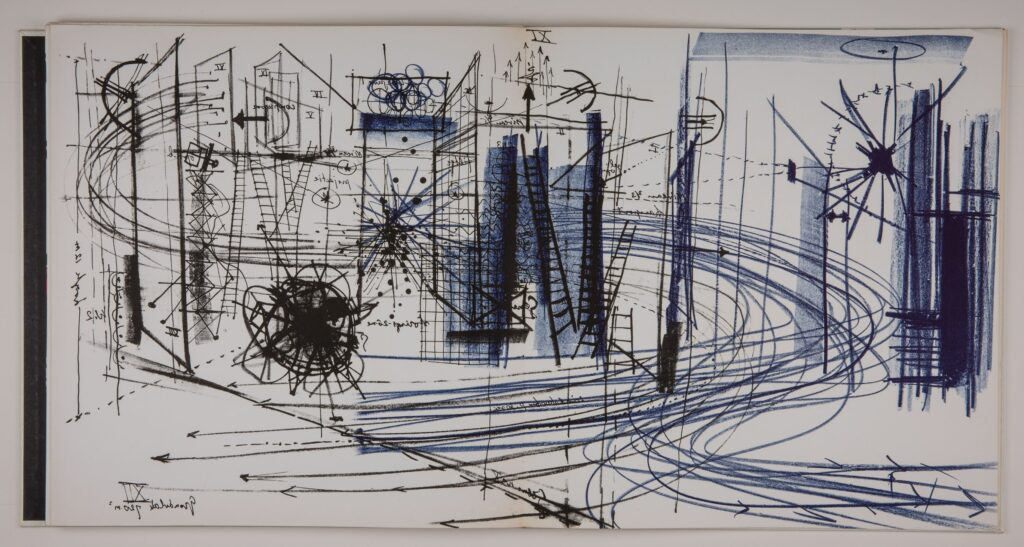

就在那天,我構思了一個為阿爾巴的吉普賽人建造永久營地的計劃,該計劃是新巴比倫系列模型的起源。這是一個新巴比倫(New Babylon),一個在棲身處可藉助可移動元素而建立的共同居所;一個臨時的、不斷改造的生活區;一個行星尺度的遊牧民營地。

定義 Definitions

功利主義社會 Utilitarian society

這個術語指向所有已知的社會形式,包括現代資本主義和社會主義國家。它聲稱一個基本的現實;所有形式的社區生活無論新舊,都是相同的,即對人的工作能力的剝削。「效用性」(Utility)是評價人類及其活動的主要標準。創造性的人,遊戲的人(Homo Ludens),只能在極少數情況下能要求自己的權利。

功利社會的反面是嬉戲社會(ludic society),在那里,人類藉助自動化從生產性的勞動中解放出來,這起碼可以發展他的創造力。「階級社會」或「無階級社會」這兩個詞無法表達,或未能完全表達這種衝突。但很明顯,一個嬉戲社會只能是一個無階級的社會。社會公平並不能保證自由或創造力(即自由的實現)。自由不僅取決於社會結構,而且還取決於生產力;而生產力的提高則取決於技術。在這個意義上,「嬉戲社會」是一個新概念。

遊戲的人 Homo Ludens

約翰·赫伊津哈(Johann Huizinga)在一本名為《遊戲的人》(Homos Ludens)的書中首次使用了這個詞,該書的副標題是「文化中的遊戲元素研究」(A Study of the Element of Play in Culture)。在前言中,赫伊津哈用仔細斟酌的術語來稱謂遊戲的人「在時間的進程中,尤其是十八世紀帶著它對理性的尊崇及其天真的樂觀主義來思考我們之後,我們逐漸意識到我們並不是那麼有理性的;因此現代時尚傾向於把我們這個人種稱為Homo Faber,即製造的人。

盡管 faber(製造)並不像 sapiens(有智力的)那麼可疑,但作為人類的一個特別命名,總是不那麼確切,因為看起來許多動物也是製造者。無論如何,另有第三個功能對人類及動物生活都很切合,並與理性、製造同樣重要,即遊戲(playing)。依我看來,緊接著 Homo Faber,以及大致處於同一水平的 Homo Sapiens 之後,Home Ludens,即遊戲的人,在我們的用語里會據有一席之地。」(譯註此處引文採用1996年中國美術學院出版社版本中的譯文)

對該術語的謹慎使用也許可以從功利主義社會對玩(play)的輕視來解釋。 遊戲的人(Homo Ludens)只是智人(Homo Sapiens)的一種罕見表現形式,與製造的人(Homo Faber)不同,前者基本上未被注意到。對赫伊津哈來說,玩(playing)是對「真實」生活的逃避,這種解釋沒能和功利主義社會的規范拉開距離。而且,在對該主題的歷史分析中,他自然而然地將「遊戲的人」與社會的上等階層聯繫起來,更確切地說是有產的休閒階層,而非勞動的大眾。然而,通過工作(work)和生產能力(production)的分離,自動化技術為遊戲的人的大量增加鋪平了道路。 盡管如此,赫伊津哈的價值在於他指明了我們每個人體內沉睡的「遊戲的人」。人的嬉戲潛力的解放與他作為社會存在的解放息息相關。

社會空間 Social space

社會學家將這一概念擴展到社會關系和紐帶的集合,它們定義了人在社會中的行動自由,以及更重要的,其限制。我們不贊同這種對空間的符號化解釋。對我們來說,社會空間確實是集會、人與人的聯結的有形空間(concrete space)。空間性(Spatiality)就是社會。

在新巴比倫,社會空間就是社會空間性。作為心理維度的空間(抽象空間)無法與行動的空間(有形空間)分離。只有在一個社會關系被抑制的功利主義社會中,兩者的分離才是合理的,而處於其中的有形空間必然具有反社會的特徵。

新巴比倫一種文化的草圖 New Babylon Outline of a culture

社會模型 The social model

有一個令人不安的基本問題在一個沒有飢荒、剝削和工作,而且任何人都可以毫無限制地自由發揮其創造力的社會中,人將如何生活?該問題在我們心中喚起了一個形象,它與迄今為止已知的在建築或城市化領域實現的任何環境都完全不同。人類歷史上沒有任何先例可供借鑒,因為大眾從未自由過,確切的說,自由地創造過。至於創造力,除了人類的產出之外,它還意味著什麼?

現在,讓我們假設所有的非生產性工作都可以完全自動化;生產力提高到直至世界不再有短缺;土地和生產資料社會化以及隨之來的全球化生產合理化;結果是,少數人不再對多數人行使權力;換言之,讓我們假設馬克思主義的自由王國可以實現。假若如此,我們在問出同樣的問題時就無法不想立刻嘗試回答它,並同時設想(盡管是以最簡單化的方式)一種社會模式。在此模式中,自由的理念將成為自由的真正實踐——那是這樣一種「自由」:對我們來說不是在許多選項中做選擇,而是每個人的創造能力都能得到最佳發展;因為沒有創造力,就沒有真正的自由。

如果我們將所有已知的社會形式都置於一個單一的共同標準——「功利主義」之下,那麼將被創造的模式則是一個「嬉戲」(ludic)社會——這個術語指的是那些擺脫了所有功利和功用的活動,是創造性的想像力的純粹產物。現在,當人類作為,且只作為一個創造者時,才能實現並達到其最高的存在層面。

想像一個社會,那里每個人都可以自由地創造自己的生活,根據自己最深切的願望塑造社會。我們將不再依賴於漫長的歷史時期中的形式與想像,那里的人類不得不在永不停息地生存掙扎中犧牲了自己大部分的創造能量。 我們的社會模式將,真正地,且在根本上不同於以往的模式;它也將擁有更優越的品質。

讓我們從一些基礎開始:

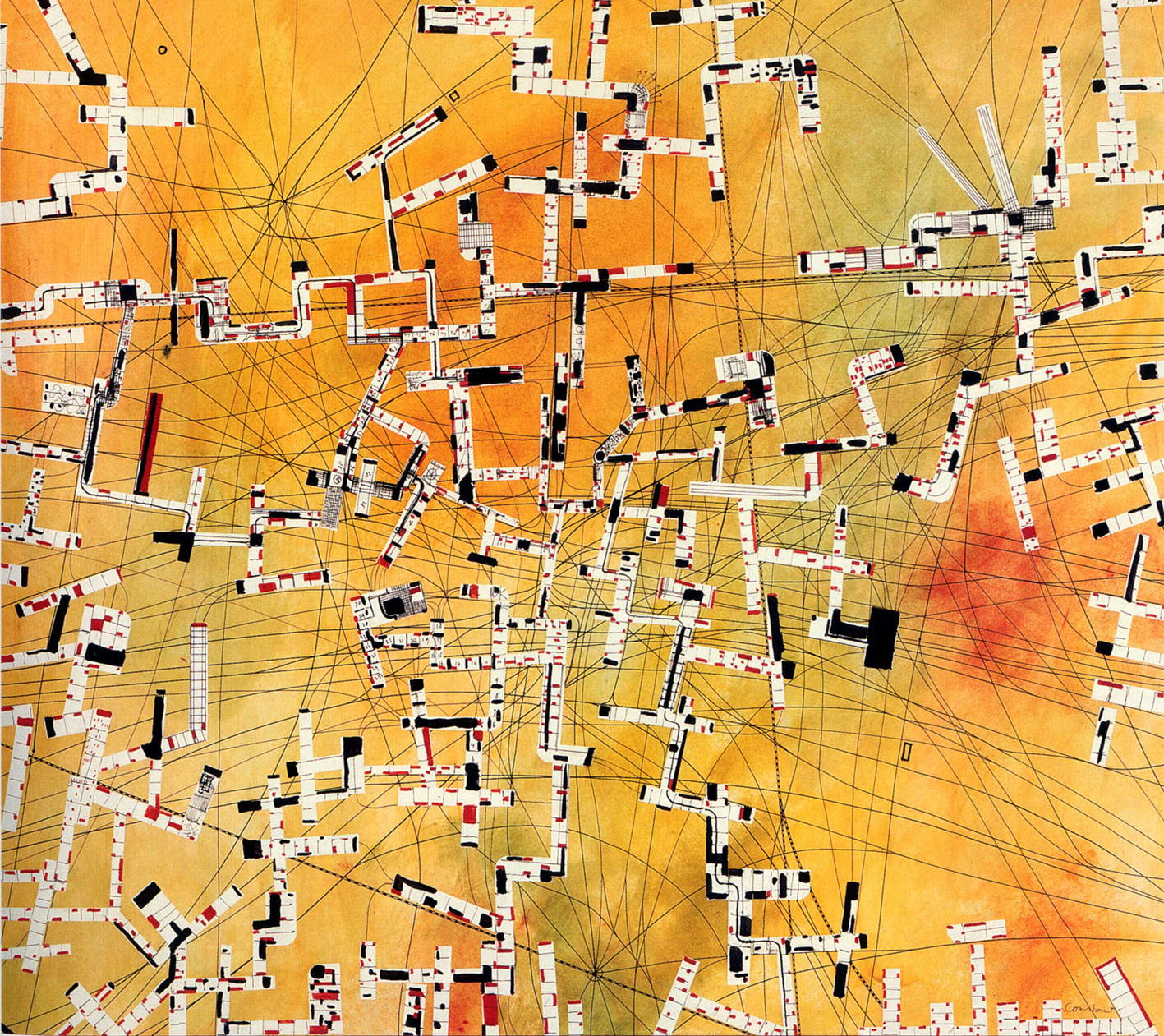

網絡 The network

顯然,一個人在其一生中可以自由地使用他的時間,想去哪就去哪。然而在一個被時鍾左右、要求固定住所的世界里,他不可能最大限度地利用他的自由。「遊戲的人」作為一種生活方式,將首先要求他滿足自己對玩、冒險和流動性(mobility)的需要,以及所有有利於自由創造他自己生活的環境。

在這之前,人類的主要活動是對其自然週遭環境的探索。而遊戲的人將根據自己的新需要,尋求轉變、重新創造這些環境和這個世界。對環境的探索和創造剛好可以同時進行,因為遊戲的人在創造其探索的領域時,也會投身於探索他自己的創造。因此,我們將看到一個不間斷的創造和再創造的過程,而維持該過程的,是體現於所有活動領域的普遍的創造力。

從這種時間和空間上的自由開始,我們將抵達一種新的城市化類型。流動性,人口的不斷波動(這種新自由的邏輯結果)在城鎮和聚居地之間創造了一種不同的關系。由於沒有時間表和固定居所,人類將必須在一個人工的、完全「被構建」的環境中熟悉一種遊牧式的生活方式。讓我們把這種環境稱為 「新巴比倫」(New Babylon),要補充的是,從傳統意義上的「城鎮」看來,它(幾乎)空無一物。

城鎮是功利主義社會特有的城市化形式:是一個保護人們免受外部世界侵害的堅固場所。它作為商業中心,而變成了一個「開放的城鎮」;然後隨著機械化的到來,變成了一個生產中心——在所有這些不同階段,它一直有一群穩定的人口以某種特定的生活方式紮根並居住於此。當然也有例外情況:城鎮之間的某些聯系使少數人能改變他們的居住地,並引發了一種文化適應(acculturation)的過程,在其中,除了功利主義的功能外,城鎮還獲得了文化中心的功能。但這種現象相對來說並不常見,且涉及的人數也不多。

新巴比倫的文化不是來自於孤立的活動和特殊情況,而是來自於整個世界人口的全球性活動,每個人都在與他週遭環境發生著動態聯系。任何人之間都不存在先驗的連接。每個人移動的頻率和他將跨越的距離都將取決於他自發做出的決定,而他同時也能放棄這些決定。在這些條件下,社會流動呈現出一種萬花筒式的整體形象,強調突然的意料外的變化——這種形象不再與,受效用原則所支配,行為模式總是相同的社區生活結構有任何相似之處。在我們的案例中,城市必須對社會流動性作出反應,這意味著與穩定的城鎮相比,它在宏觀層面上有更嚴格的組織,同時在微觀層面上有更大的靈活性,即一種無限的復雜性(infinite complexity)。在任何情況下,創造的自由都要求我們盡可能少地依賴物質的偶然性。因此,它的前提是一個龐大的集合服務(collective services)的網絡,相對於功能城鎮的穩定人口,這對流動的人口來說更有必要。另一方面,自動化導致生產大規模集中在巨大的中心,位於日常生活的空間之外。

處在日常生活空間之外的生產中心,以及其內的集合設施決定了宏觀結構的總體線條,在不確定運動的影響下,這將定義一個有更多區分度、且必然更加靈活的微觀結構。

物質條件的最優化的組織,以及每個人主動意識的最大發展,從這兩個先決條件我們可以推導出一個結構的基本要素,這個結構不再像傳統的居住區那樣由核心組成,而是根據個人和集體的跨越的距離和自由度來組織的:一個單元的網絡(a network of units),彼此相連,並因此形成可以向各個方向發展和延伸的鏈條。在這些鏈條中可以找到與社會生活組織有關的服務和一切,在網絡的「連結」(links)里,是完全自動化的無人生產單元。

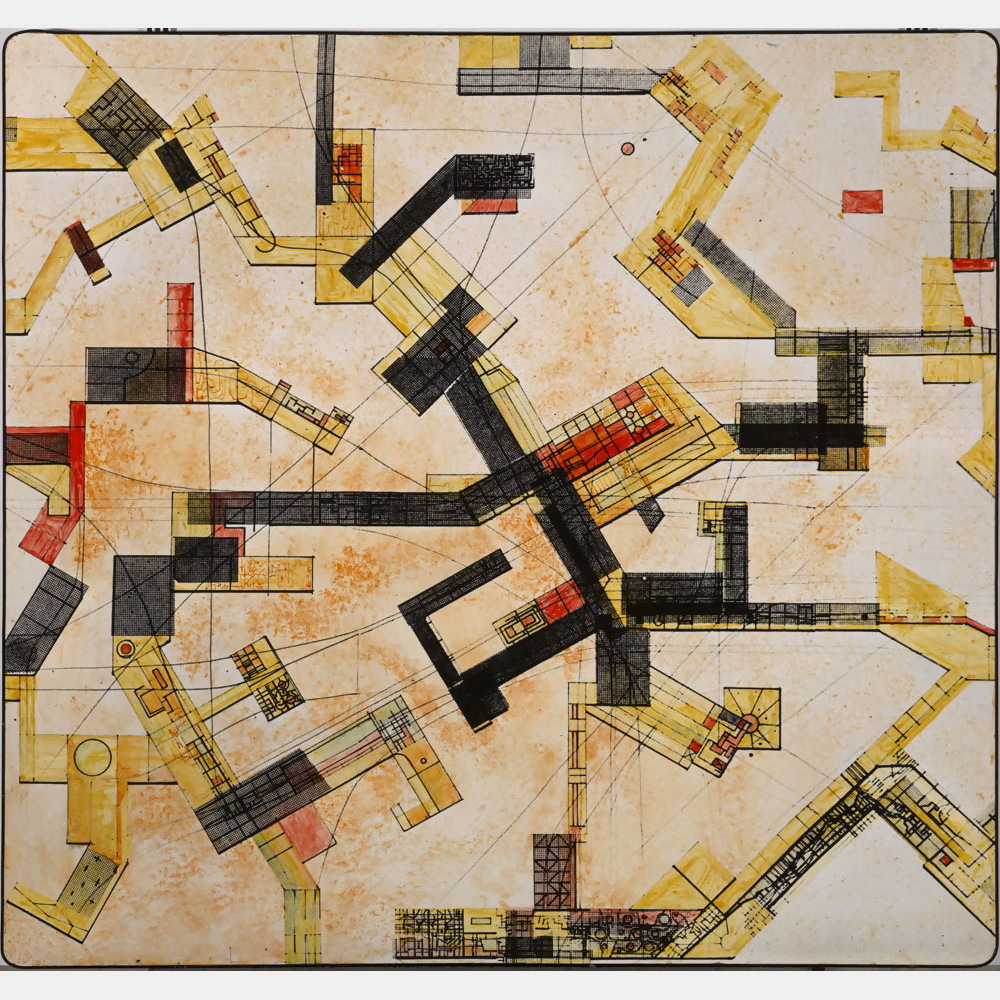

該網絡的基本元素,即「區段」(SECTOR),是有自主性的建造單元,但也相互連通。區段網絡從內部被視為一個連續的空間。

新巴比倫沒有盡頭(因為地球是圓的);沒有邊界(因為不再有國家經濟)或集體(因為人們是波動不定的)的概念。每一處場所都能為所有人所用。整個地球成為了其擁有者的家。生命是一場穿越世界的無盡旅程,這個世界變化如此之快以至於它似乎永遠都是煥然一新的。

實現 Realization

只有當經濟在最廣泛的意義上完全以滿足我們的需要為目標時,新巴比倫的建設才能開始。只有這樣的經濟才允許非創造性活動的完全自動化,從而使創造性得到自由發展。

新巴比倫的實施是一個區段化世界緩慢增長過程,並逐漸取代了原有的城市結構。起初會看到,在聚合體中獨立區段的出現將成為人們的吸引點,以至於隨著工作時間的減少,定居點將瓦解。在這一時期,這些區段是聚會的場所,是某種社會文化中心;之後,隨著它們數量的增長,彼此間的連結也會增加,區段內的活動變得專門化,而且與住宅區相比越來越具有自主性。

隨後,一種新巴比倫式的生活方式開始被定義,它開始於重組的區段形成一個網絡之時,該網絡是一個能與定居點結構競爭的結構,定居點的重要性將隨著人不再參與生產過程而逐漸降低。同樣的現象會出現在許多地方,人們會看到許多區段形成組團,結合為一個整體。從那時起,波動(fluctuation)將會增加。

在第一階段,各區段和區段組團之間的距離要求更快速的移動方式。穿越住宅區,從一個區段到另一個區段的時間必須盡量縮短。隨後,當區段世界成為一體且波動加劇時,就不再需要通過快速移動來變換週遭環境了。區段內部空間的靈活性允許在相對有限的平面上實現環境和氛圍的多種變化。至於運輸工具,將不再是移動所必需。它們的原有功能將擴張,而隨之出現了一種新功能:從工作的用具,變成了遊玩的工具。

地形學 Topography

鑒於區段網絡中社會空間的規模及其連續性,新巴比倫人的生活方式與快速移動的空間不再相吻合。新巴比倫的生活方式是通過緩慢而持續的流動(flux)實現的,遷移只是區段內活動的形式之一。但毫無疑問,人們仍然會不時地尋求快速移動,通過陸路短途或飛行。

關於空中運輸,人們可以想像露台屋頂上的飛機跑道和直升機停機坪。至於地面上的快速交通,我們必須設想一個盡可能獨立於區段網絡的道路網絡。一種多層次佈局將保證網絡和幹道通路的自主性。緩解地面堵塞的最佳方案是將各區段底層架空,並盡可能地拉開間距。這種結構的一個優點是能夠佈置一個不間斷的平台屋頂。通過這種方式,創造了第二層的戶外,在自然景觀之上的第二重的人造景觀。

鑒於其巨大的規模,區段內部要依靠照明、通風和空調所需的能源分配系統,但這種「依賴性」意味著某種自由:擺脫單調的晝夜更替,而這是人類自古以來便追求的自由。

從整體上看,新巴比倫將呈現為一個巨大連結的網絡,大部分抬升到空中。而在地面上,有第二層網絡——交通。「連結」是通常沒有建築物的區域,但其中仍會有生產中心和無法放置在區段社會空間中的設施,例如,發射機天線,也許還有鑽井平台、歷史紀念碑、天文台和其他科研設施。這些空地(連結)的一部分被用於地面自身的不同工作和牲畜飼養;另一部分用於自然保護區和森林公園。網絡結構為進入這些地區提供便利,每次間隔的距離都相對較小。

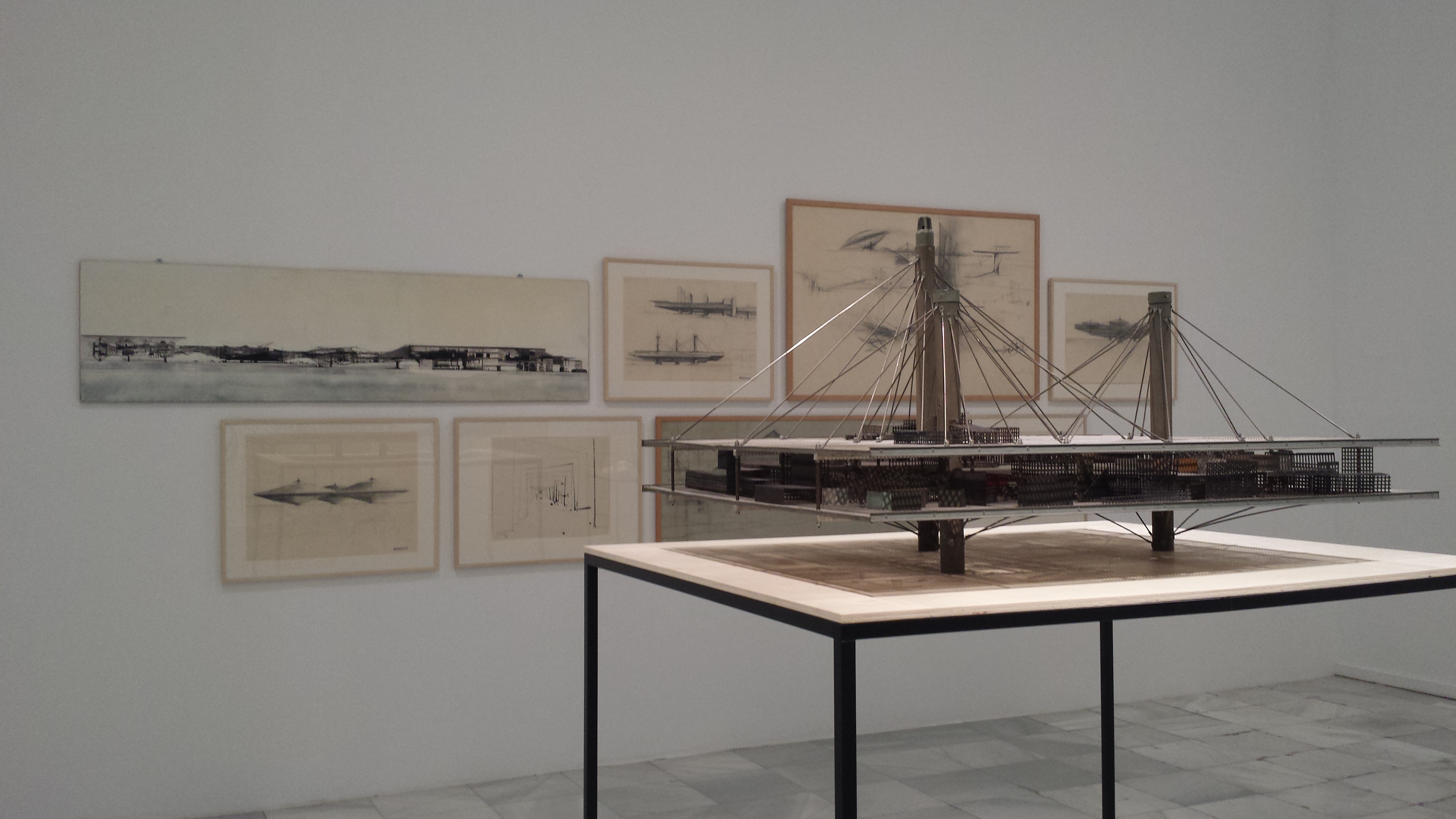

新巴比倫的地形測量所帶來的問題無法通過傳統的制圖學方法來解決的。一方面,由於其組織處於不同高度(地面、區段內部、露台屋頂),因此相互之間的連接、聯通特性和連續性的解決方案只能以模型的形式出現。另一方面,這些結構並不是永久性的。實際上,它更像是一個不斷變化的微觀結構,其中時間因素,即第四維度,發揮了相當大的作用。因此,任何三維再現,本身只具有快照的價值。即使承認每個區段的模型可以簡化為不同水平面的數個平面和剖面,並且設法將其編成一本詳細的區段圖集,仍然有必要使用類似航海日誌中的象徵記號,記錄從一個瞬間到下一個瞬間產生的所有地形變化。而要解決這樣一個復雜問題,無疑需要求助於計算機。

區段 The sector

區段是最小的元素,是新巴比倫網絡的基本單位,是構成網絡的鏈條(chains)中的一個「連結」(links)。正如人們所期望的,它的尺寸明顯大於他們所知道的構成城鎮的元素(建築物)的尺寸。這些元素的規模取決於社會關系系統。在人際關系和家庭紐帶緊密相連的農村社區,基本要素是獨立的家庭住宅。而在工業城市,鑒於生產工作的社會性質,人際關系建立在學校、工作或休閒場所、政治和其他會議之中——這些都是對家庭關系的補充。因此,家庭的每個成員都在其外建立了個人聯系。在這些條件下,出現了更大的住宅單元,容納多個家庭的街區,有時其中還配備了公共服務。但在那里,就像農村社區一樣,我們面對的是一種定居的人口,一種固定的生活方式。

當家庭群體解體,時空劃分不再由生產性工作來決定時,當一個人可以決定自己的逗留地點和時間,親密紐帶就被打破了。就所有這些而言,雖然人與人之間或多或少的持續關系不會消失,但限制性的社會關系將被更加多樣和變化的情感紐帶所取代。與穩定的社區相比,波動社會(fluctuating society)更傾向於偶然的接觸和相遇。

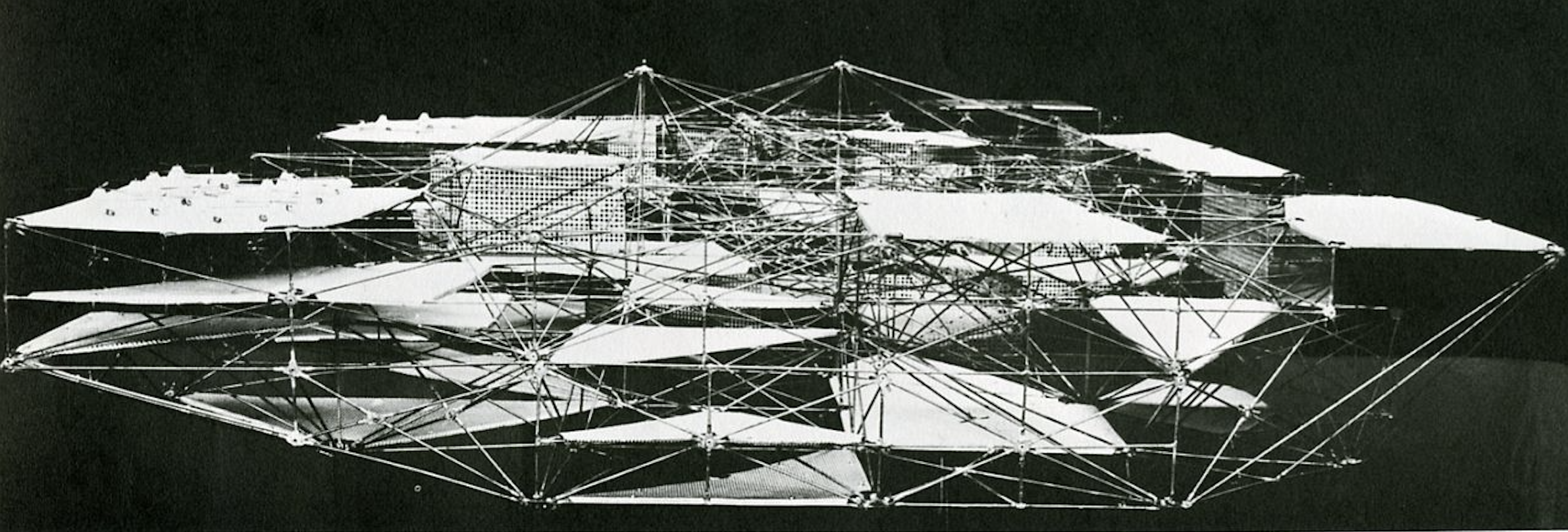

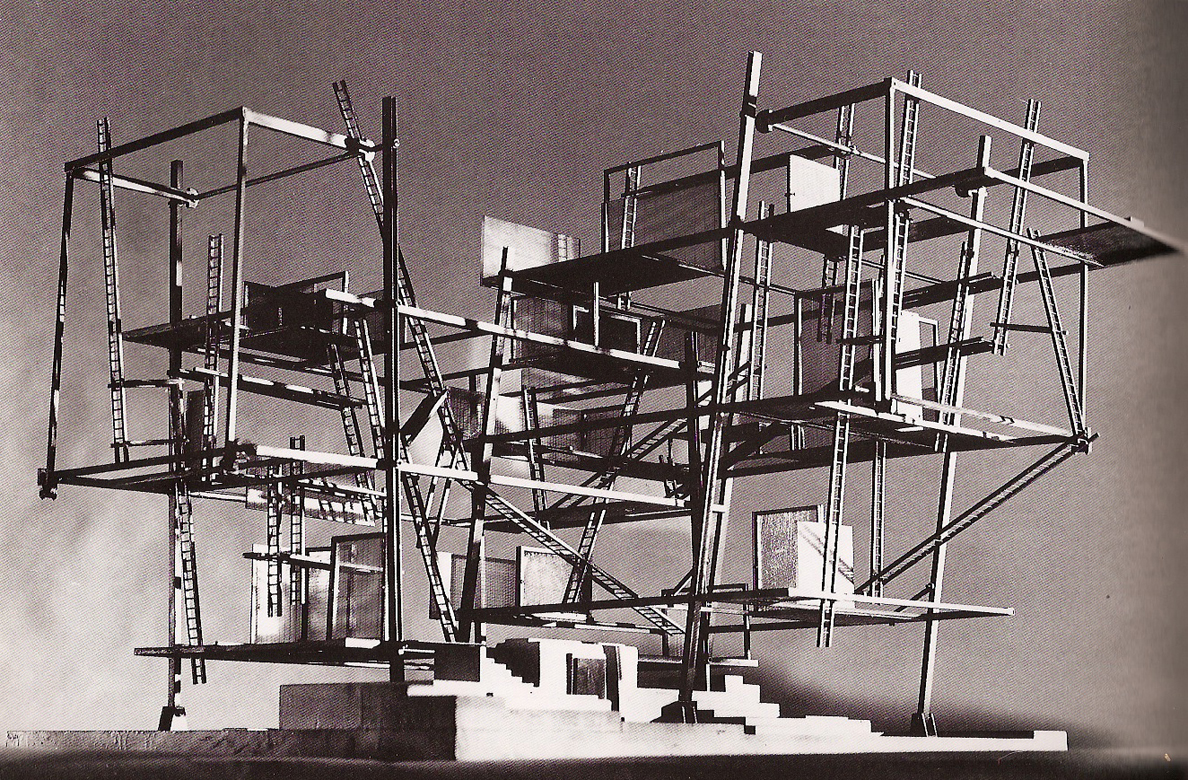

區段是一個基本的構築(宏觀結構),環境在其中被構建。 作為支撐結構,宏觀結構必須保證內部空間的永續建設(微觀結構)的最大自由。在其最簡單的形式中,區段包括一些疊加的水平空間,通過垂直元素相互連接並與地面,以及一個或多個固定的服務核心相連。這個空間可以被一個更復雜的結構所占據,其由多樣的更小空間銜接而成。作為支撐結構的替代方案,我們也可以想像一個「漂浮」(floating)的結構,固定在一個或多個桅杆上的懸掛區段。另一個可能的選擇是自承重結構(self-bearing structure),優勢在於只需要有限的支撐點,但是,由於微觀結構的模塊和尺寸更直接取決於宏觀結構,所以內部空間的組織也就不再那麼自由。選擇何種解決方案,是底層架空或懸掛結構或自承重,這也在一定程度上取決於地理位置。

那麼,宏觀結構便容納了一個可移動的內部結構。由於區段的尺寸很重要,所以任何對基礎結構的拆除或改造都必然是一項浩大的工程。然而,新巴比倫居民嬉戲生活的先決條件就是要頻繁地改造區段內部。為使改造過程不出現問題,圍護(containing)結構必須盡可能地保持中立,而且從構造的角度來看,可變的圍護結構將[不得不]完全獨立於基礎結構。

可變結構從可移動的裝配系統(牆、地板、端鈕、橋梁等)中生長出來,輕質而易於運輸,安裝和拆除都同樣容易,從而[使它們]可以重復使用。任何裝配式項目都需要模塊的規范化和生產的標準化。宏觀結構的尺寸由標準元素的模塊所決定。但這當然不意味著限制可能的組合或簡化形式,因為大量的標準裝配類型和系統能以多種方式組合。

有了這些數據,就能對區段有一個大致的概念。它的主體是一個延展至10或20公頃水平構架,在距地面約15-20米的上空:總高度在30-60米之間。在內部,單個或多個固定的核心區(nuclei)包含了一個技術中心和一個服務中心,後者同時也是一個配備獨立房間的酒店接待中心。一些區段配備了公共衛生和教學設施,以及日常用品的倉儲和配送設施。其他區段則配備了圖書館、科學研究中心和其他任何可能需要的設施。核心區占據了區段的一部分;其餘部分,即新巴比倫最重要的部分,是一個帶有可移動關節(moveable articulations)的社會空間:遊戲的人的游樂場。

與較小尺度的建築相比,具有新巴比倫區段跨度的體量相對於外部世界來說更加獨立。例如,日光只能照入幾米,室內的大部分都是人工照明。日照熱量的積聚和低溫天氣下熱量的散失都會非常緩慢,以至於室外環境氣溫的變化幾乎不影響室內溫度。氣候條件(照明強度、溫度、濕度、通風)都在技術的掌控之中。在室內,可以隨意創造和改變各種不同的局部氣候。氣候成為氛圍的遊玩中的一個重要元素,更重要的是,由於每個人都可以使用技術設備,而且去中心化(的分配)鼓勵區段或區段的組團有一定的自主權。更小型中心組團會比單一的中心更受歡迎,這有利於再現最多樣化的氣候。為什麼不發明新的氣候作為對照?改變季節,根據與空間變形(metamorphosis)所一致的無窮變化的同步性來改造它們。

視聽媒體的使用也將本著同樣的精神。各個區段的波動世界需要既去中心化又公共的設施(發射和接收的網絡)。鑒於很多人會參與圖像和聲音的傳輸和接收,完善的電信通訊將成為嬉戲社會行為的一個重要因素。

新巴比倫人 The New babylonians

創造性和侵略性 Creativity and aggressivity

他們在新巴比倫的各個區段徘徊,尋求新的體驗和未知的氛圍。他們沒有遊客的被動性,能充分意識到自己有能力對世界採取行動,去改變它,重新創造它。他們擁有一整套的技術工具可供使用,毫無延遲地做出所需的改變。就像畫家僅用幾種顏色就能創造出無限的形式、對比和風格一樣,新巴比倫人可以通過使用技術工具無盡地更新和改變他們的環境。

這一對比揭示了兩種創作方式的根本區別。畫家是一個孤獨的創造者,只有在創作行為結束後才會面對另一個人的反應。而另一方面,在新巴比倫人中創作行為同時也是一種社會行為:作為對社會世界的直接干預,它引起了一種即時的反應。在別人眼里,藝術家的個人創作似乎擺脫了所有的約束,並且孤立中成熟。而只有當很久之後,作品獲得了不可否認的現實性時,它才不得不面對社會。在新巴比倫人創作活動的任何特定時刻,他都與同儕直接接觸。他的每一個行為都是公共性的,每一個行為都作用於一個環境,而該環境也是其他人的環境,並會引起自發的反應。因此所有的行動都失去了其單獨的特徵。另一方面,每一個反應都能反過來激發其他反應。這樣一來,干預就形成了連鎖反應,只有當一個已經變得危急的情境「爆炸」並轉化為另一種情境時才會結束。這個過程擺脫了單個人的控制,然而知道是誰引發了過程以及誰會反過來影響過程並不重要。在這個意義上,關鍵時刻(高潮)是一個真正的集體性創造。新巴比倫世界的標尺,它的時空框架,是一種每個刻都接替上一刻的節奏。

從製造的人(Homo Faber)的角度來看,新巴比倫是一個不確定的宇宙,在這個宇宙中,「正常」的人任由各種可能的破壞性力量和侵襲性的擺布。但我們要注意,「正常性」(normality)是一個與某種歷史性實踐相連的概念;因此其內容是變動的。至於「侵略性」(aggression),心理學給予它相當的重要性,甚至定義了一種進攻的「本能」。研究領域因此發現自己被簡化成為了生存而掙扎的人,被捲入這場亘古不變的爭鬥中,與仍在其中的其他物種一樣。

一個不必為自己的生存而鬥爭的自由人的形象是沒有歷史依據的。自我防衛的本能也被認為是人類和所有生命的原始本能,而且所有其他的本能都與其相關。

侵略性是權力意志的表現,它是一個高度發展的生命(人)的預見能力。在一個生存受到威脅的世界里,他能夠及時組織,即根據計劃為自己找到一個安全的地方。因此人的侵略性不會隨著他的即時需求的滿足而消失。顯然,在工業化程度最高的「富裕」國家,侵略性行為退化得最少,尤其是在有產階級中。為了闡明物質安全與侵略性的持續存在之間的明顯矛盾,也許有必要承認存在一種除自我防衛之外的「本能」:創造本能(the creative instinct),只要物質條件足以使自衛轉化為開放的自發(spontaneity)行為,它就會伴隨原始本能的升華而出現。

在功利主義社會中實現創造性的生活,這在客觀上是不可能的。這種社會的基礎就是對創造性的壓制,但其中卻包含了有利於其發展的所有條件,這能使我們理解生存鬥爭之外為什麼會發現侵略性。在當代社會,有產階級本身不能以創造性的方式行事,而且很容易明白他們比大眾感到更加沮喪,大眾一無所有卻為自己的未來自由而奮鬥。這些奮鬥的目標是改造現有社會,衝突(conflict)本身就是創造。

創造本能 The creative instinct

在推測一個嬉戲社會可能的出現時,應從一開始就預設,每個人都感受到了表現出自身創造力的潛在需要,它出現在原發的本能形式的升華中。這種需求在我們一成不變的社會中得不到滿足,在這里,通過創造來實現它還只是未實現的。所有為未來的成年人所准備的、使其在社會中扮演「有用」角色的教育,都傾向於壓制其創造本能。然而,隨著技術的發展,甚至在孩子完成學業之前,「效用性」往往就會消失。在這種情況下,「教育」壓制了所有自發的創造力,只能發揮消極作用。如果情況並非如此,那成人應該會比兒童更有創造力,而實際情況恰恰相反。

但是,人們能設想出一種旨在發展創造力的教育嗎?我們可以懷疑並自問,所有的教育,或者由這個詞所指定的事物,是否都是極其有限的?其主要功能是否不是在限制創造力的基本條件——自由?唯一有利於創造的教育是釋放創造力發展的教育。但遊戲的人(Homo Ludens)無需教育。他通過玩來學習。

那些不能適應功利主義社會結構的人註定要被孤立。這些人是「反社會」類型的人,這個詞通常與「犯罪的」同義。「犯罪性」(Criminality)被預設為對既有社會關系的違反,這便能解釋對其對象的不同闡釋。犯罪,即「犯罪行為」,擾亂了這些關系的秩序,而社會的反應即是消除罪人。當從一個完全不同的角度來看時,「犯罪行為」可被視為是一種被阻礙的權力意志表達,需要承認的是,權力意志經過升華可以被轉化為創造力,那麼「犯罪」不過就是一種失敗的創造嘗試。罪犯對現實的態度並不比藝術家更被動,因為他也在特定的情況下進行干預。但創作行為把破壞和建造結合並使其平衡,而罪犯卻把破壞放在首位。然而,藝術家的干預,至少就功利社會而言,顯示了一種「反社會」的態度,其效果與犯罪幾乎沒有區別。

在新巴比倫,沒有「秩序」(order)會受到尊重,社區生活在永續變化的情境中形成。這種動態激活了那些在功利主義中被壓制的,或至多被容忍的力量。這就是為什麼無法想像像新巴比倫那樣的生活可以被強加於當代社會,哪怕只是很短的時間。當社會規范不再受到尊重時,比如在狂歡節期間,增長的不是創造力,而是侵略性:這種侵略性與社會對創造力施加的壓力成正比。

在新巴比倫,所有侵略性的理由都被消除了。生活環境有利於升華,活動變成了創造。這種高級的存在形式只有在一個完全自由的世界里才是可能的,在這里人類不再為維持某種生活水平而掙扎,而是把活動聚焦在對自己生活的持續的創造上,將其引向一個更高的水平。

新巴比倫人 The New Babylonian

爭取生存的鬥爭把人類分為一些利益團體,這些團體往往是相互競爭的,但總是反對聯合組成更大團體的想法,因為這很難維持。這種鬥爭的歷史條件可以解釋長期以來的種族、部落、民族和社會階層的分裂。在一個無需為生存而鬥爭的社會中,個體和團體層面的競爭都會消失。障礙和邊界也隨之消除。道路將通向人口的混合,這將導致種族差異的消失,人們會融合成一個新的種族,即新巴比倫人的世界性的種族。

新巴比倫人擁有完全的行動自由,但這種自由只有在與所有同儕的互惠關系中才能得到實現。一個以所有人的利益共同體為基礎的嬉戲社會中,不會存在功利主義社會所特有的個人或集體衝突。在這種情況下,利益衝突、競爭和剝削的概念將不復存在。新巴比倫社區包括了新巴比倫居民的總體,正是他們的共時性的活動創造了新的集體文化。

即使「製造的人」的行動跨越了很遠的距離,他也仍在一個受限於返回固定住所義務的社會空間中移動。他是「被綁在土地上的」。他的社會關系定義了他的社會空間,其中包括他的家、工作地點、家人和朋友的家。而新巴比倫人擺脫了這些強制性的聯系。他的社會空間是無限的。因為他不再「紮根」,他可以自由流動:他穿越無休止變換的空間與氛圍,不斷地更新,而他因此變得更加自由。流動性,以及它所產生的迷失感,促進了人與人之間的接觸。紐帶的建立和解除都不會有任何困難,這使社會關系具有完美的開放性。

關於新巴比倫文化的一些要素 On some elements of New Babylonian culture

新巴比倫文化的本質是把玩探索那些構成了環境的各種元素。對所有元素的整體性的技術控制使其成為可能,且將遊玩變為對環境有意識的創造。

環境有很多組成部分和種類。為了想像它們的多樣性,有必要用兩種不同的標準:客觀和主觀的標準,來將其區分為幾組:

另一種分類,使用更多的主觀標準,根據環境元素對我們的影響來進行分配。在這里可以分辨出視覺、聲音、觸覺、嗅覺和味覺的元素。

但無論採用什麼標準,都很難孤立某個元素,將其與其他元素分開。而大量的重要元素又是許多不同類別的一部分。因而,在根據第一個(客觀)標準選擇的元素中,空間結構與氣候性條件以及空間中的運動有關。無論氛圍如何,在每一個空間中進食和飲用所帶來的樂趣都是不一樣的。

至於第二條(主觀)標準,它使我們能夠發現更復雜的關聯。例如,一個結構可以被視覺和觸覺所感知;而語言同樣能作用於兩者。食物和飲料關於味覺,也與嗅覺、視覺和觸覺相聯系。除此之外還有其他的元素,它們彼此緊密地相互作用。以上的分離式分析只有從技術控制的角度來看才是合理的。當人們在感知一個環境和一種氛圍時,不會想像區分構成它的各種元素,就像在看一幅畫時不會區分畫家使用的不同材料一樣。

行為的形式 Forms of behavior

眾所周知,行為受到環境因素的強烈影響。在精神病學中,對這些因素的操縱被稱為「洗腦」(brain-washing)。在新巴比倫,每個人都可以自由使用技術設備,並積極參與空間的集體組織,這些元素無法根據預定目標進行選擇。任何傾向於某個方向的倡議,在任何時候都可以被不同甚至是對立的倡議所阻撓。

如果新巴比倫人可以通過使用現有的技術材料來改變環境和氛圍,如果這樣做他可以暫時影響他人的行為,那麼他相應地也會受到他人的影響。在任何情況下,他的干預效果都不會持續太久,因為每一次干預作為一種挑釁都不可能沒有回應。

或許會有一種異議,即創造力對所有人而言並不相同,最活躍和最有天賦的人會比精力不足和沒有創造力的人的影響更強。不過,這種反對意見帶有功利主義心態的特徵,它認為智力和精力上的優勢是獲得權力最可靠的手段。而在集體文化中,個體行為與總體的社會活動交織在一起。它不可能是孤立的,其結果無跡可尋。集體文化是一種復合的(composite)文化,是所有創造性活動緊密而有機地相互依存的產物。它是我們所知道的競爭性文化的反面,後者以最強者、以「天才」的絕對優勢作為衡量所有活動的單位——其結果是對創造性能量空前的浪費。

現在讓我們想像一下,在某個特定的時刻,有X個個體發現自己在其中一個區段。該區段被劃分為許多不同規模、形式和氣氛的空間。每個空間都正在被改造:被建造、被摧毀、被安裝、被拆除…… 所有在場的個體都積極地參與到這種不間斷的活動中。每個人都可以自由地從一個空間流動到另一個空間。新人和那些暫作停留後離開的人不斷地穿越區段,從一個地方到另一個。這種流動的復雜性,由空間條件和「人口」構成,決定了新巴比倫的文化。

各個區段根據正在發生的活動不斷改變形式和氛圍。沒有人可以回到過去,重新找到他離開時的地方,找到他記憶中保留的形象。現在沒有人再會落入習慣的陷阱。

「習慣」的整體構成了一個社會的「行為模式」,在功利主義社會中,它是一種穩定的生活方式的特權:其中有如此多的自動性(automatism)。然而,持續創造的生活動態性(dynamism)則排除了所有自動性。就像藝術家不能也不想重復他的作品一樣,創造自己生活的新巴比倫人也不會表現出重復的行為。

動態的迷宮 The dynamic labyrinth

在功利主義社會中,人們通過各種手段努力實現空間的最優朝向,保證時間效率和經濟性,而在新巴比倫中,能夠促進冒險、玩和創造性轉變的迷失方向(disorientation)則享有特權。新巴比倫的空間具有迷宮式空間的所有特徵,在其中,運動不再屈從於特定的空間或時間性組織的限制。新巴比倫社會空間的迷宮形式是社會獨立性的直接表現。

環境氛圍所具有的特定塑形和聲音特徵,取決於在那里發現自我的個體。一個單獨的個體可以被動地遵從這種氛圍,或者根據他當時的心情改變它。但是,隨著第二個人的進入,一個新的存在被感受到了,二人的互動便排除了任何被動性(passivity)。環境和其氛圍的質量不再僅僅取決於物質性的要素,而是取決於它們被感知、欣賞和使用的,以及被看待的「新方式」。而當第三或第四個人來到這里與其他人一起時,情況由於更加復雜,就不再受在場任何一個人的控制。隨著來訪者的人數逐漸增加和群體組成的改變,復雜性也隨之增加,同時個體對空間的控制減少了。

空間的集體使用帶來了質的變化,因為它傾向於減少被動性。一個空間的居有者的活動是氛圍的一個組成部分,從靜態變為動態。在一個個體數量和他們之間的關系都不斷變化的社會空間里,每個人都被鼓勵改變他個人的氛圍。所有這些脈動匯集在一起,表現為一種明顯作用於空間秩序的力量,而在新巴比倫的公共空間持續地發揮作用。整個空間將遵照於最出乎意料的影響,我們可以想像,一種類似的過程同時以無限多樣的方式在眾多空間中同時展開,其數量和它們之間的聯系一樣多變。那麼我們就會看到一個巨大的社會空間圖景,它永遠都在變成另一個:這是一個最廣泛意義上的動態迷宮。

技術 Technology

技術是實現實驗性集體主義必不可少的工具。沒有技術幫助而尋求主宰自然純屬空談。沒有合適的交流手段的集體創造也是如此。一種更新的、重新發明的視聽媒體是不可缺少的輔助工具。在一個沒有固定基礎的波動的社區中,只有通過密集的電信通訊才能保持聯系。每個區段都將提供最新的設備,每個人都可以使用,要注意的是,這種使用從來不是嚴格符合功能性的。在新巴比倫中,空調不像在功利社會中那樣,僅僅是為了重新創造一個「理想」的氣候,而是為了盡可能地改變環境。至於電信通訊,它不僅僅,或並不主要為實用的利益服務。它是為嬉戲活動服務的,它是玩的一種形式。

為了理解這一點,讓我們舉一個本地咖啡館的例子,在一個非常安靜的咖啡館,當一些新來的人把錢放進點唱機時,氣氛會突然變得活躍起來。在新巴比倫,每個人都可以在任何時候、任何地方,通過調整聲音的大小、燈光的亮度、嗅覺氛圍或溫度來改變氣氛。如果一小群人進入一個空間,那麼這個空間的秩序就會換種模樣。通過將許多小空間相銜接,人們可以創造出一個寬敞的空間,亦或相反。人們還可以通過新增入口或封鎖舊入口;增加或取消樓梯、橋梁、梯子、坡道等改變空間的形式。只需花最少的工夫,就可以完成任何想要的改動。此外,人們手頭有各種不同材料、質地和顏色的隔板;它們的熱工-聲學性質也各不相同。樓梯、橋梁和管道本身具有不同的結構和形式。通過組合幾乎不可行的不規則表面、光滑的坡道、狹窄的通道、銳角等,某些空間變得是精挑細選的。那些需要通過繩梯或爬杆到達的空間便是如此,它們將是兒童和年輕人最喜歡的地方。而邊緣區段,即棲息在山邊或海岸線上的區段,鑒於其少有訪客的位置,將是退休人員或病人的首選。

從建造和技術設施的角度來看,這些區段必須盡可能地獨立。這一點很重要,因為任何一個區段都必須能夠在重建時不破壞通過移動橋與之相連的鄰近區段。當然,為各區段供電的大型發電站或核電站的選址要盡可能遠離網絡。

空間的集約化 The intensification of space

在新巴比倫,空間的性質和結構經常變化,人們將更密集地使用全球空間。社會空間的體量和空間中的社會活動的數量會帶來兩個結果:可供個體使用的空間遠大於定居人口的社會;然而卻不再有空置的空間,即使是短暫不使用的空間也不復存在。而且,當人們創造性地使用空間時,它的各個方面變化如此之多之頻繁,以至於一個相對小的平面就能提供和環游世界一樣多的變化。跨越的距離、速度,不再是運動的標準;而空間以更加集約的方式被居住,似乎在擴張膨脹。但是,這種空間的集約化只有在創造性地使用技術手段的情況下才有可能實現——而這種使用方式是我們這些生活在「用有盡途」(use has a finality)的社會中的人所難以想像的。

在生活中取得成功,即是不斷地創造和再創造。人只有自己創造,才能有一個配得上其自己的生活。當為生存而進行的鬥爭成為一種遙遠的記憶,人類將能夠首次在歷史上自由地支配其整個的生命。他將能夠完全自由地,將他所期望的形式賦予其自身的存在。在一個他願意使自己,或好或壞地,適應外部環境的世界中,人絕不會保持被動。他將渴望創造另一個能實現其自由的世界。為了使他能夠創造自己的生活,他義不容辭地創造那個世界。而這種創造,就像其他的創造一樣,意味著同樣再創造不間斷的更迭。

新巴比倫是新巴比倫人自己的作品,是他們文化的產物。對我們來說,它只是一個反思和遊玩的模型。

Chris Bell 面向友情的設計 Designing For Friendship (2012)

George Bataille 我們的存在是為了遊戲嗎? 還是為了保持嚴肅?Sommes-nous là pour jouer? ou pour être sérieux? (1951)

Eric Zimmerman 遊玩世紀宣言:21世紀將被遊戲定義 Manifesto: The 21st Century Will Be Defined By Games (2013)

Alexander R. Galloway 我如何用軟體建模居伊·德波的頭腦 (2022)

如果對建築-遊戲有興趣,歡迎收聽落日間與《城市罐頭》播客串台的經典一期《E16 虛 構虛擬建築學與遊戲建構學》 以及群島書店的系列分享 【電子遊戲與空間】《虛構遊戲中的空間》等

非常感謝老合作者大木爻的合作翻譯,他本身就是建築學相關的背景,除了此片外,先前他也有關於歡樂宮 Fun Palace 的分享與研究,歡迎關注他 歡樂宮 Fun Palace:未竟的賽博建築,一個關於改善低生活的社會裝置

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

感謝支持落日間的朋友

歡迎贊賞或在愛發電贊助落日間

來源:機核