2007年6月29日,那值得慶幸的奇跡走到了盡頭,楊德昌的心髒最終停止了跳動,將他的生命定格在短暫的五十九年里。在16年後,他的電影啟蒙沃納·赫爾佐格在接受采訪時略帶遺憾地說:「他如果還在,還能拍出更多好電影,他正在做著自己熱愛的事,卻這麼離開了。」數不清的人都曾這樣說過:如果他還活著,一定還有更多的好電影。正如52年前他的那部《阿基爾,上帝的憤怒》曾鼓勵楊德昌勇敢地走進電影的亞馬遜叢林一般,他的電影也激勵著無數的後輩們一道邁向新世代的大都市。

作為華語電影界最出色的電影導演之一,楊德昌的電影哲學融合了意蘊豐富的哲學思想以及新浪潮電影技法,聚焦現代社會的批判視角賦予其電影作品無盡的反思功能,帶給人們以強烈的共鳴。綜合分析其電影整體的種種表現,我認為他的電影有如下四個特徵:討厭的大人們、永恆的死亡、昨日的世界、罪與罰。

一.無人知曉的角落

在楊德昌的電影角色選擇中,存在一個很顯著的特點,即其主要人物角色大多為生活在城市里的人。在城市里的這群人或窮或富或男或女,千人千面卻也無法擺脫他們所處的空間。盡管這是一個被無數次討論過的主題,但作為楊德昌電影中的最大母題,「城市」這一概念是誘發其電影其他要素的核心起源,我們並不能忽略它。「空間不是通常的幾何學與傳統地理學的概念,而是一個社會關系的重組與社會秩序實踐性建構過程。」正如同列斐伏爾所創造的「空間」哲學,在楊德昌的世界里,現代的大都市亦作為一個多元的空間構成了其電影的辯證法。都市不僅僅作為承載日常生活的地理概念,這一經驗性的空間設置背後存在著大量的他者幻想的空間表象(Representations of space)也暗含著一種自指性的迷思和困惑。正是基於這一基礎,楊德昌通過文本和鏡頭語言的表達,呈現出了一個個活於城市的個體背後的故事,籍由這些故事來反映自己的內心,以「城市」為母題的創作在此刻爆散出異樣的煙火。

1.討厭的大人們

當我們將視野聚焦於城市之時,在這個龐然巨物之下各色的細胞流動於身體之中,而關乎身份政治的討論在楊德昌的電影里從未消停過,如果將楊德昌電影中的「我」拆分開予以分類,很難給予他一個准確的定義,在這七部半的作品中,作為主角的人物形象是十分割裂的。他們的身份看似十分多樣,但實則是存在著一條潛在的線索,即一個理想的「我」。回到他的最後一部長篇電影《一一》,在電影中存在著一名喚作「洋洋」的孩童,根據吳念真的回憶,「洋洋根本就是針對他兒時受到的壓抑所展開的一番訴說」。楊德昌以這樣一種幾近赤裸的方式參與了電影的表演中,他幾乎完全地將內心世界投射到「洋洋」的身上。而洋洋最後的獨白,好似儀式一般地向觀眾傳遞了他最後的心聲,這亦是他的最後一場戲。洋洋說:「我覺得,我也老了。」何謂「老去」?在面對討厭的大人們時,洋洋被壓抑的心靈最終用沉默回應這個世界,他並非沒有反抗,無論是在被指責時頂嘴反問,還是用水球從高處落下進行報復,試圖以自己的行動抵抗不公的控制,這正如《牯嶺街少年殺人事件》中小四憤怒地打碎燈泡,《麻將》中紅魚失控地開槍,正面鬥爭一般,但洋洋的轉變使得其並沒有走上小四、紅魚的舊路。在呆滯地望著熒幕前的女生時,他看見的是那生命從中產生的被包裹著的陰戶,聽見那一聲電閃雷鳴所誕生的第一個胺基酸。這使得洋洋走向了另一條解放之路,彼時的他困惑的內心在對生命的新知後得到一個豁口,在泳池的更衣室里他望向換下的泳衣,將頭埋向水池中,有模有樣地跌入泳池里,那是他對生命的思考。也正是這些啟迪,洋洋拍攝的照片也從企圖捕捉蚊子蹤影的「後現代藝術」轉變為了那些我們無法看見的另一面。

讓我們先回到福柯經典的教誨:

在面對這個復雜的世界時,洋洋感到好奇地滿足自己的一切,模仿孕婦的裝扮,歡快地與同伴玩著氣球,那純朴的目光是在課堂上無瑕地問著老師:「什麼是保險套?」而那些「討厭的大人們」象徵著控制,象徵著在都市空間實踐中那些無端的聯想與符號邏輯玷污著純潔的心靈。這是一種現代的權力哲學。在無力地抗爭後,洋洋接受了這樣的成長,與之對應的是紅魚的崩潰。在大量的主觀鏡頭後,我們得以進入洋洋的人物視點,才有機會重新地審視這個世界。我們明白了洋洋困惑的所在,他無法抵抗「成長」,無法抵抗被討厭的大人們所裹挾,於是他試著去接受,去經歷,看著泳池里的女孩,他最終像她一樣跳入池中,盡管他知道他的使命是要給人們帶去他們所不知道的東西,但他依然無能為力地進入這個凡人的都市世界,正如生命的誕生依舊要經過精子與卵子的結合,在閃電的轟鳴中打碎世界的自然。

當然,我們並不能把這一主題如此分散到楊德昌電影中特定的孩童角色中,我們必須認識到的是,「討厭的大人」這一概念是適用於其絕大多數角色的。在《一一》中,身為主角的簡南峻(NJ)不止一次地提到,「洋洋真的很像我」,在他的世界里,他所面臨的困境與洋洋是如出一轍的,而他的經歷也被模板式地復刻到了女兒琪琪的身上。至少在《一一》這部電影中,看似作為戲中主角的NJ實則被楊德昌通過文本的方式拆分為了琪琪與洋洋這二者,或者也可以說二者的功用是服務於豐富NJ的世界的。

「討厭的大人」這一短語,從語言學的角度上來說,根據其所對應的關系,我們自然能夠確定其主詞所指的對象,但在這里它作為概念,作為精神的產物,作為「偶像」,它所表露的關系與災難,在楊德昌的電影中時常會被「父親」一詞所替代。正如安哲羅普洛斯電影中父親的角色名叫作「史畢羅斯」一樣,在楊德昌的電影里,父親也有著固定的名稱,但卻永遠無法明說。在那里,他總是會指引子女一條道路,是引路人,卻又賦予他們沉重的鎖鏈。《海灘的一天》里操控子女婚戀的醫生父親,《青梅竹馬》里一直失敗的商人父親,《牯嶺街少年殺人事件》里滿懷正氣卻又無可奈何的知識分子父親,《獨立時代》里試圖討好兒子的老闆父親,《麻將》里的騙子父親,《一一》中父親的角色被「沉默」的母親所替代,唯獨在《恐怖分子》與《一一》中出現了父親的缺席。父親的缺席,不僅在演出層面淡化了角色的背景,更預示著角色的無目的。父親的角色固然成為了內中角色的桎梏,但同時他們也是塑造角色世界觀的最佳方式。正是如此,《一一》中NJ不斷問著婆婆,「你願意醒來嗎?」,《恐怖分子》中,李立中在面臨後工業化資本主義社會困境時的茫然漫步,成為了最讓人語塞的時刻之一。

人們一面想要擺脫這些「討厭的大人們」所帶來的壓制,可一面又亟需要那條鎖鏈所帶來的牽引力。這樣掙扎的心理,是《麻將》中紅魚與父親的故事。紅魚最後拿著槍面對屍體喊出的那些話,「這樣活著跟你一樣下流,一樣的無恥可惡,叫我們這樣活著有意思嗎?」這是他對父親的控訴,同時他也意識到自己已然被異化為這樣的怪物。討厭的大人們,不停地用他們的方式改造我們,我們竭力掙脫卻已發現自己早已成為了他們的模樣,這也是小四在殺人後,反復喊著「你快站起來啊」,就好像他是父親,而小明是他的二哥,他用這樣的方式教育了她以後,她會被改變,然而自以為不會被改變的小明卻並未發覺她也成為了母親那樣寄生於他人。在最後的最後,洋洋意識到了這一切,才會說出「我覺得,我也老了」這樣的話語。

2.永恆的死亡

我們如何認識作為個體生命存在於這個世間的我們?答案是從死亡中。死亡的魅力並非源自死亡自體,而是在於我們身為人類在面對死亡的感知過程中。這種另類的自我發現使得人們得以逃脫單調而平均的生命。如果死亡存在,那麼死後的感知對於人類而言我想正如同我們生前所感受到的生命一般,並沒有什麼不同。可恰恰死亡這一行為是獨一無二的,它的目的不在於帶來死亡的狀態而在於讓我們領略著非一般的公路片之旅。帶著這樣的感悟,或許才能更好地理解楊德昌電影里自始至終都無法擺脫的那永恆的死亡吧。

不過,楊德昌電影中的死亡往往並非是我們所基於的視點人物的死亡。但我們並不能忽略死亡在其中發揮的作用,尤以對視點人物的改造。《海灘的一天》佳莉的蛻變正是由德偉之死開始,《牯嶺街少年殺人事件》中哈尼的死亡,《麻將》中紅魚父親的死亡……這些死亡毫無疑問的是故事的轉折點之一,是什麼使得死亡在影片中占據了這樣重要的戲碼呢?

答案的關鍵在於我們如何理解死亡?在楊德昌的電影中存在著兩種意義的「死亡」,一者是作為化學反應的死亡,一者是作為路徑的死亡。這里我想要說明的是作為前者的死亡。在這里,死亡並非要作為一種目的,而是如前所述指代一種過程。也正是因此,並非其中角色一定隸屬於死亡狀態才會產生影響人物的化學反應,某些給予人物反思的事件亦可視作戲中的死亡,盡管絕大多數情況下,這與角色肉體上的死亡相聯系,但仍有例外,如:《光陰的故事》里發現大學生房客心有所屬,《青梅竹馬》阿隆拒絕結婚,《恐怖分子》中周郁芳的離去……這些類似的橋段在某種程度上很符合常人對於死亡的感知,即現世的人脫離交往。當我們將其納入死亡的范疇時,也更加明晰「死亡」在楊德昌電影中的重要性。

人類出於經驗主義的思想,逐漸認識這個世界以及我們身邊的一切,當我們看見有著五官的同類之時,我們能夠通過感官的刺激自然地習得關於「人類」的知識。我們得以分辨基本的性別,我們開始認知同類。同時亦正如那些先天綜合判斷知識所帶給我們的形上學知識,那樸素的心靈指引我們思考,我們意識到自己的統一,在那些對這個統一的經驗世界的意識和我們的自我意識中,我們透過現象實在的幻景渴望認識到那本體實在,在一個又一個的調節性理念里,我們才得以與人交互。在這之下,我們本能地趨同避異,渴望與那些符合我們心中的懸設原則之人交往以滿足心中關於至高之「善」的要求。我們從康德的哲學里窺探內心的世界,而後又在楊德昌的世界里發覺那步履不停的身軀不禁之中已陷入現代主體性崩解的漩渦里。

這也是為何電影中的死亡具有如此效用的原因之一,往往影片中離去的人物,與視點人物之間有著強烈的同質性,這勾起了人物的自我批判與反思。以電影《青梅竹馬》為例,電影的結局在阿隆被刺後的第二天里阿貞與梅小姐的交談中結束,在阿貞的台詞里,她說:「大概不會了(梅小姐問:「你現在是不是還打算跟阿隆去美國呢?」),大概不會了吧,他還弄不清楚,還沒有做最後決定。」隨後戴上了墨鏡。在這個場景中,阿貞戴上的墨鏡從鏡頭語言的層面上已經暗示了其與阿隆的分道揚鑣之意,而這也是對此前阿隆拒絕其結婚請求的回應。在這一刻,盡管被刺的阿隆生死未卜,但在阿貞的心里,他與死了沒有什麼分別。這如《海灘的一天》有著異曲同工之妙的覺悟,正是發生在阿隆「死」後。《海灘的一天》中女性獨立意識的覺醒也正是發生在尋覓程德偉死活的那一天里。這在楊德昌的電影敘事結構中也是必須的部分,如果不存在這他者之死,故事將沒有發展的空間,這與自我相似的「他」迎來毀滅,才會換回反思,才得以使得角色走出不斷重復的輪回中。

死亡既是一種提醒,一種通過他人的寓言告誡自我轉變之必須的方式,也是一種生命的自我探索之路,這表現在自我肉體的消解中。在電影《恐怖分子》中,李立中從沙發上醒來,流著眼淚走進了浴室內,此刻鏡頭一轉,孩童奔跑而過,已經轉換為夢境中的想像,這孩童的奔跑正象徵著那野性自然的回歸。在老顧和周郁芬的夢中,他們都認為李立中將會持槍犯下兇案,而遠在現實中的李立中卻已決定自己命運的歸宿了。正是在尋死的途中,李立中意識到自己身處於這個繁華大都市中的格格不入,破碎的事業,消逝的愛情以及侵蝕靈魂的孤寂,當他意識到自己排斥於現代社會時,他選擇用自殺的方式結束了生命之旅,這便是他在追求死亡的過程中所感受到的真理。

「死亡」在楊德昌電影的敘事結構中便成為了重要的一環,它成為連接宏觀表象世界與人物本體的一座橋梁,正如前所述,死亡在影片中戲劇化地產生是對於戲中角色的一次內心沖擊,唯有死亡才能使得那些潛在於內心的至高原則發生動搖,繼而推動人物的轉變。一次又一次的死亡表演,這成為了楊德昌電影的一大特徵,也是其尋求突破的重要方法論之一。

3.昨日的世界

1942年2月22日,生於維也納的作家茨威格與他的妻子雙雙在公寓服毒自殺。這位擅長刻畫細膩的心理活動的作家,在死前幾天,將他那本帶有濃郁自傳色彩的作品《昨日的世界》寄給了出版商,在他的遺書里,他這樣寫道:「與我操同一種語言的世界對我來說業已沉淪,我的精神故鄉歐羅巴亦已自我毀滅,從此以後我更願意在此重建我的生活。但是一個年逾六旬的人再度重新開始是需要特殊的力量的,而我的力量卻因常年無家可歸、浪跡天涯而消耗殆盡。所以我認為還不如及時不失尊嚴地結束我的生命為好……」這樣一位生於19世紀末奧匈帝國的歐羅巴主義者,在漫長的游盪中迷失了舊日的世界,在最後他選擇自我了結。

作為從大陸移居至台灣,楊德昌的世界同樣復雜而混亂。我們無從得知在台灣的度過少年時代的楊德昌究竟懷揣著怎樣的心情去面對這個分裂的社會,中國、台灣、美國,三座彼此隔絕的島嶼共同組成了那個昨日的世界。習慣用英文思考的楊德昌在回到台灣後,顯然陷入了一種他自稱的「儒者的困惑」,這樣的困惑並非來源於某種挫敗,更多的是一種未知,一種熟悉的陌生感。這在《牯嶺街少年殺人事件》和《獨立時代》中得到了很好的詮釋。

《牯嶺街少年殺人事件》無疑是楊德昌電影生涯中最出色的作品之一。在他後續提及《牯嶺街少年殺人事件》的訪談中,他就曾經認為,這起改編自現實世界的作品,從創造之初就並非想要完全著眼於殺人事件本身,而想用更多的筆墨點綴那個當時的環境。為此,影片中採用了大量的自然光源,在談及這一選擇,楊德昌導演也直說,並非刻意只是當時的街上就是那樣的。其想要重現那個昨日世界的決心可見一斑。楊德昌並不隱藏這樣的想法,甚至在敘事和角色的對白中也毫不掩飾地強化「昨日」與「今日」的衝突,這樣的安排最主要就被設置在小四與父親的身上。這部影片的敘事是很明顯的雙線並行,「昨日的世界」作為暗線一直潛伏在小四及其一家的左右,一如台灣當時的狀況,身為舊時代知識分子的父親、滿口大陸方言的老師們、家中日據時代的刀械與遺物、一身「俠」氣的大哥哈尼,這些舊時代的印記與歌廳中動聽的流行音樂、新崛起的幫派、身旁女伴的不斷更換、奪命的槍械,二者共同架構在小四的身上。那忽明忽暗的手電筒,如同破壁的亮光掙扎地在過去的黑暗房間里擠出亮光照在那些新鮮事物上,可手中陌生的老照片是小四一直以來無法割捨的記憶。父親反復灌輸的「正義與公平」卻在這個道貌岸然的世界里被一點一點遺棄,在開篇與結尾的電台播音里,歲月更迭,那些矛盾的對立印刻在小四的心里不停交鋒著,揮刀捅向小明,只是因為他已模糊了腦海中的那些畫面,他如父親一般的憤怒,以為手中的刀具就像父親手中打人的工具,他只是在像他一樣用自己的觀念「教育」著她。等到小明的生命再也無法挽回,他才意識到,原來現實的差距有這樣巨大。

在楊德昌的電影世界里,尤其在這部《牯嶺街少年殺人事件》中,他並沒有拘泥於那個舊世界的描述,沒有用刻意的方式營造這樣一種對立的社會狀態,而是非常自然地表達出了他的內心所想。這樣自然的方式與後來的《獨立時代》不同,在《獨立時代》中,似乎有些刻意,有些特別想要傳遞的東西,呼之欲出。

電影《獨立時代》是楊德昌戲劇化的產物,在經歷了兩年的舞台劇執導後,楊德昌帶著他的《獨立時代》重回電影界,也正是因此在這部影片中出現了濃郁的表演意味,其中的台詞更有一種在靠攏他時常提及的導演伍迪·艾倫之感。不過,這樣的戲劇化和喜劇化風格並沒有完全掩蓋楊德昌的個人電影風格,而且這樣的新嘗試也主要集中在阿King、阿Bir和「姐夫」的身上,片中主要角色依舊維持那樣一貫的憂郁作風。不過電影生硬的說教味,從電影的英文標題「A Confucian Confusion」這樣的文字遊戲里就可以品味到,正如世人評價90年代的楊德昌是「張狂、自負且帶著氣焰的」,他開始試著在劇本上下功夫了,像伍迪·艾倫那樣說個不停。撞上計程車的「姐夫」自言自語式的推理以安慰自己困惑的內心,那種豁然開朗的假象幾乎出現在劇中絕大多數的角色身上。在影片中,主要角色似乎都是與時代脫軌的,Molly被家族的舊婚約束縛並也只傾心於往日的同學,琪琪帶著學生時代的質朴善意地對待這個被金錢腐蝕的社會,小明滿口仁義道德與醜陋的官僚集團格格不入,「姐夫」與阿Bir也面臨著與從前自己的藝術相告別的轉型問題,在他們身邊的是小鳳這樣寧願通過肉體的性交易攫取利益,不斷利用好友的Larry,看似夸張卻又現實的社會環境席捲著一場道德風暴向儒者們開戰。在這樣的世界里苟活,他們的意志是帶著罪的,他們與舊世界的糾纏在現今的殘酷搏鬥中成為了他們唯一的罪證,這樣看似無解的問題如何解決?遲到的懲罰會送他們踏上一條覲見撒旦的通途嗎?

二.罪與罰

作為我心目中楊德昌電影哲學的第四大特徵,這關於「罪惡」與「懲罰」的結尾,不僅為他關於這世界的思考邏輯畫上了完美的句號,也讓他的電影多了一絲人性的光芒。犯罪作為楊德昌電影里幾乎不可或缺的元素,一直以來會給他的電影帶來諸多的非議,有的人認為這樣的處理方式是幼稚的,在他們看來作為一個理性的觀察者,如同上帝一般注視著這個社會,那麼他的筆下人物並不應該突然陷入感情的陷阱,用這樣一種極端的方式為故事結局。也許是一種來自反思的改變,在通過「暴力」解決問題之外,楊德昌鑽研出了一種全新的方式來懲戒罪惡——「愛」。

1.作為路徑的死亡

在前面我曾提到,楊德昌的電影中死亡同時也作為一種目的存在,唯有死亡才能帶給角色以解脫。在那樣一個特點鮮明的都市社會里,渲染的矛盾早已在戲中角色心中埋下了一顆炸彈,當那股力被推向極致,擺在角色面前的便是作為路徑的死亡。

電影《青梅竹馬》中,在意識到一切都做錯了的阿隆下樓看見對阿貞動心的少年,在勸阻和一番追逐後,阿隆走下計程車,揮舞起拳頭擊打在少年的身上。在此刻的電影語境下,被抑制的阿隆需要實現矛盾在心中的自我和解,犯罪成為了他唯一的傳聲筒,這也直接導致了他的死亡。也許他從未意識到少年身上攜帶匕首,他也從未想到自己的重拳出擊會換回這樣的結果,在他看來,他只不過是需要為那個少年帶去懲罰,去洗禮他所犯下的罪。少年的罪是什麼呢?是在他身後的尾隨,是不應喜歡阿貞的行為。這些對阿隆來說極具侵略、冒犯的行為,被他視作是一種罪責。與之相對的是自己,他自己是一個賣布的小生意人,打過少年棒球,拿過冠軍,卻在這個世界里因自己沒有犯的罪而被懲戒,被排斥。這個社會建立起了自我保護的機制,像他與阿欽這樣本應被視作英雄的人物卻一直被懲罰著,被阿貞的父親,被阿欽的妻子,被阿貞,被姐夫,他失去了金錢、車子、希望和愛,他卻無法贖罪甚至連罪過是什麼他也不甚清楚。正如尼采的詰問:「我如何成為現在的我?我又為何因成為現在的我而受苦受難?」為何我要成為這個世界的犯人?帶著這樣的疑問,阿隆決心要做一次這個社會的判官,也正是只有通過這種方式,阿隆才能重新找回自己在這個社會中的主體地位而不是作為奴隸,作為那隻被鞭撻的馬匹。釋放屬於自己的狄俄尼索斯時刻。

在尼采的哲學話語里,狄俄尼索斯被賦予了重要的象徵意義,作為一種符號。狄俄尼索斯象徵著動態的生命之流,它不受任何的約束和阻礙,不顧一切限制。狄俄尼索斯時刻的釋放是生命本源的回歸,是人性和生命的統一,但同樣的,當人沉迷於狄俄尼索斯精神便會陷入一種絕望,一種毀滅生命的絕望感。楊德昌的人物便是在這最後的關頭,重返身而為人的權力意志之中,企圖用生命主宰知識,以生之欲對抗那凌駕於世人的奴隸道德。最終的結果也只有死亡。

這正是作為路徑的死亡,在那些犯罪的邊緣,阿隆的覺悟「我最近都做錯了」,《一一》中胖子用怒吼「你哪里懂?還在那邊亂做夢,如果真的跟你想的那樣,你哪會需要那些愛情浪漫故事來騙你自己?」來回應「沒有一朵雲,沒有一棵樹是不美麗的,所以人也應該這個樣子」的思考。在瀕臨世俗罪惡的那一秒鍾前,他們得以第一次認識自己作為人的真正價值,只不過,一切既是開始也是結束。因為那條引導他們走向死亡的路徑,在搖擺之間奪去了他人的生命又或是奪去了自己的生命,剝奪了他們這一世身而為人自由地活在這現世的可能。

2.《獨立時代》與《麻將》的轉型

《獨立時代》與《麻將》在直觀上就表現出了與此前楊德昌電影完全不同的另一種風格,一種更加喜劇化的語言進入到電影的故事里。在《獨立時代》中也許還並未特別顯著,但在《麻將》中那頗具「商業片」風格的故事情節與黑幫、槍擊、性愛相關的元素相重疊,一度讓人有錯亂感,這究竟還是楊德昌的電影嗎?答案是肯定的,它們依舊是楊德昌的影片,也許在直接的閱讀中少了一些沉重感,但其內核的厚重是一脈相承的,自然,楊德昌在其中也融入了很多自己的思考,這讓電影的主題變得愈發鮮明,多了一些說教味。

《麻將》要更進《獨立時代》一步,相比之下,針對新儒家、社會以及台北生活這樣鮮明的主題批判,《麻將》要更加概念化一些,它圍繞「在這個世界上沒有人知道他們想要什麼」這一主題開啟了故事,至於為什麼說《麻將》是《獨立時代》的後繼者,也在於他們的電影內容編排上,《獨立時代》的群像戲更像是一次演練,在諸多人物的演出里顯然還存在著主次之分,Molly和小明的戲份要在觀感上更豐富,但在《麻將》中,紅魚、香港、Alison、Marthe、綸綸這些人幾乎是平行的,他們每一個人有著很清晰的煩惱、故事和想法,在同一個舞台中爆發。以及比起前者中阿Bir和阿King這樣的喜劇擔當,後者中由吳念真和王柏森飾演的黑幫角色,他們的喜劇人格則要更加臉譜化,這樣一種漫畫式的橋段在此前楊德昌的電影中也是十分少見的。而故事的編排中這兩部電影也能明顯感受到這主題的籠罩,這也與此前電影中朦朧的主題表現相對應,《獨立時代》中的人物行為是圍繞現代社會的日常生活批判展開的,《麻將》中則是圍繞那句中心句展開。這樣的設定會給觀眾帶來一種非楊德昌的錯覺。

但在此處,我想要提到轉型,並非在於上述這些,而是在於楊德昌提出了一種全新的解決方式,這種方式也像實驗一樣,在《獨立時代》和《麻將》中一步一步進化。

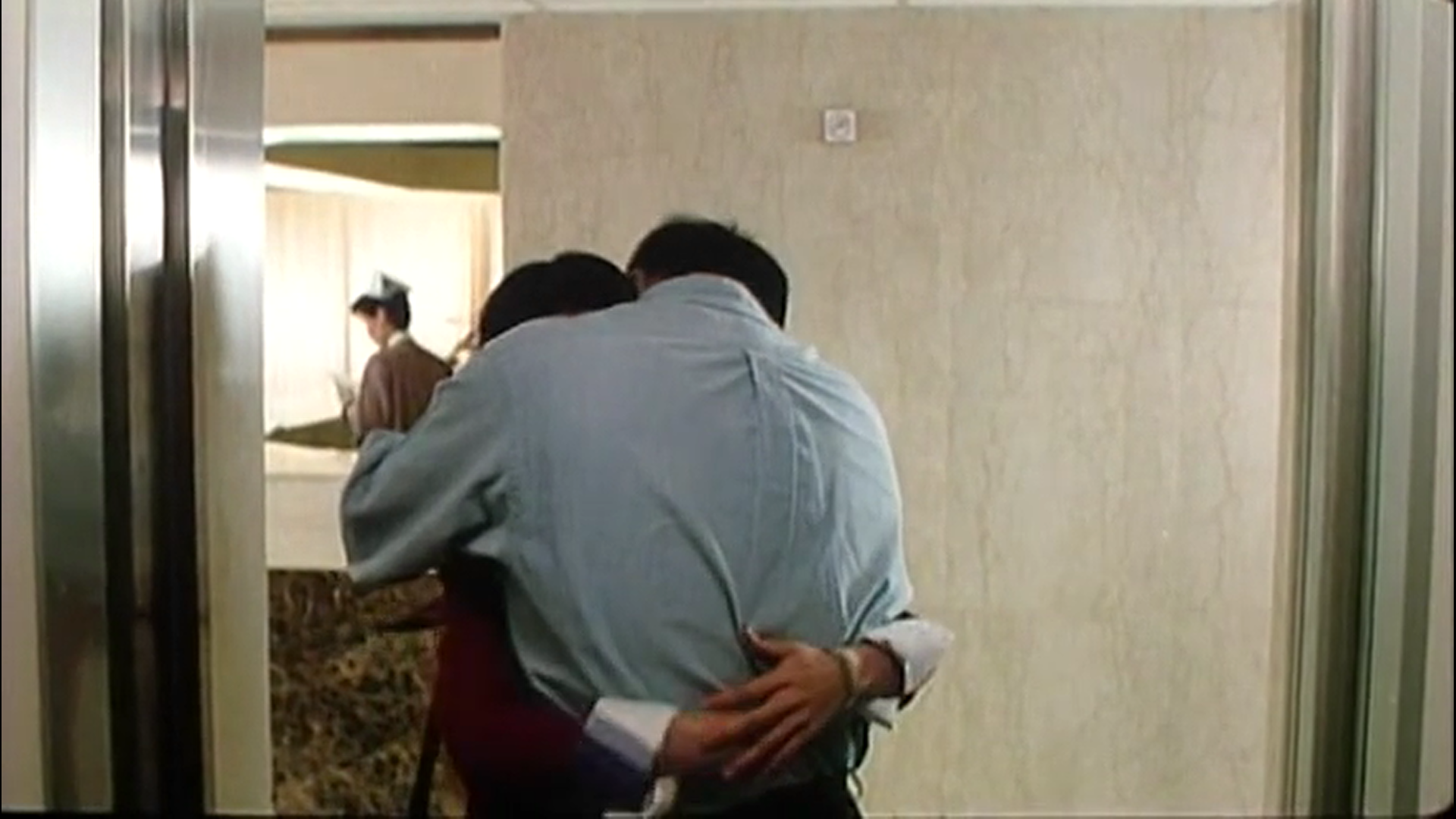

在上文中我曾提到,楊德昌用「愛」來懲戒罪惡。他慣用血腥的方式結束故事,可在這兩部影片中,電影的結尾出人意料的「圓滿」。《獨立時代》在小明父親的重病下,他與琪琪分手卻在走出電梯的最後一刻,二人深情相擁,或許是回心轉意又或許是如釋重負一般地滿足,至少在這里從前的仇恨不見了。而在《麻將》,盡管紅魚的故事是悲劇性的,但在綸綸的那邊,Marthe離開了Marcus重新尋回了這萍水相逢的戀人,與綸綸在街頭相擁相吻,電影也結束在這一鏡頭下。我們看到楊德昌拋棄了以往的那份血脈僨張,他採用了一種更加柔情的方式向觀眾傳遞情緒,是他的思想變了嗎?沒有,這個世界和楊德昌都沒有改變。這只是一種全新的影視化表達方式,是一種內容上的創新,在本質上它與那些血流成河並沒有內核上的改變。

死亡作為目的是回歸生命的一環,那麼死亡是否可以被世人眼里的「愛」替換呢?那些手段被視作狄俄尼索斯時刻的抵達,那「愛」不就是對應的阿波羅時刻嗎?《獨立時代》中小明與醫院的看護人員發生了劇烈的爭吵當我們所有人以為故事要按照傳統那樣發展時,畫面一轉在電梯內二人和解,《麻將》中綸綸與牙膏在結尾處險些爭吵,不停表達著不滿,而轉念一想卻又似頓悟般的冷靜下來。所有的「愛」在行動以前,都險些走上死亡的道路,而這些結局,都預示著尼采關於那藝術的創造,這是人的基本精神阿波羅精神對狄俄尼索斯瘋狂挑戰的回應。顯而易見的,楊德昌似乎想要創造一個哲學意義上的「超人」,一個和諧統一的人物,一個能控制激情的充滿激情的人。於是,他選擇用「親吻」,一個嶄新的範式,去嵌套這個世界。那生命的本源,並非一定只有死亡才能抵達,活在真實世界的我們想要觸碰那純粹的本身無疑於天方夜譚,在這個需要重新評估一切價值的時代,我們或許有這樣一種方式去親吻大部分真實的自己。只是,這兩部電影仍然只是嘗試,而在他最後的電影里,他給出了一個完美的答案,洋洋。

3.《一一》

如果我們把楊德昌的電影生涯看作為一首交響樂,80年代的「起」,《牯嶺街少年殺人事件》的「承」,90年代的「轉」,在2000年的《一一》有一個最完美的「合」。「家庭」作為現代社會最小的組織單位,在楊德昌的思路里一直承擔著一個母題的角色,他從拍電影伊始,就想要著手於「家庭」這一形式,不知《一一》中以NJ為主軸的家庭是否符合他腦海里的預期,但在諸多影迷的心中,這無疑是影壇最讓人印象深刻的家庭之一。

在這個家里,每一位家庭成員都面臨著他們的危機,他們的困境各不相同但卻又足夠令他們自己崩潰,於是他們將希望寄託在那個沉默的、不見蹤影的、如同戈多一般的外婆身上。病重的外婆在影片中的直接戲份並不多,但她卻被安排為一個很重要的角色,這個角色在影片的前中期幾乎成為了一家四口人飄渺的希望。事情沒有好轉,每個人只能憑借他們自己的力量走到問題的終點。

故事的主人公簡南峻(NJ),遭遇了家庭的一團亂麻選擇通過逃避的方式,與舊日情人共赴日本,但這其實加劇了他內心的折磨,他的拒絕、情人的不告而別與生意上的失敗,回到家庭後妻子的歸來與岳母的離世,在最緘默的關口,兒子洋洋送上了一疊後腦勺的照片,「你自己看不到啊,我給你看啊」,像是點醒了他一樣。那些被人們看到的事物,他們不同的另一面往往隱藏在看不見的背後,這才有了他和妻子的坦白,「再活一次,好像真的沒有那個必要」,他的憤怒被說服了,好與壞都有著自己的弊端,他看清了自己的模樣,到最後也沒有選擇改變,在葬禮上他對自己合夥的好友說:「做的都不是自己喜歡的事,怎麼會快樂呢?」他又回到了最初的模樣,他與《牯嶺街少年殺人事件》中的父親本質上沒有區別,都是理想主義的擁躉,但他有著自己認識世界的哲學。女兒琪琪和兒子洋洋,他們和NJ一樣,琪琪在夢境中得到了安慰,在婆婆的雙膝上閉上了眼睛,說著:「閉上眼睛,看到的世界,好美喔」,下一段鏡頭中的嫩芽隱喻著這個成長中的少女,洋洋則如前所述,他與這個世界達成了協議。母親呢,母親也並沒有什麼特別,在幻想的烏托邦里並沒有得到想像的答案,回到家中她說:「我是覺得這一大堆真的是沒有那麼復雜。」他們每一個人都在寧靜中找到了一個暫時讓自己滿意的回答。

他們與之前的角色有什麼不同?也許他們其中的每一個人都只是找到屬於自己的安慰劑,但洋洋,洋洋是一個與眾不同的人物。「胖子」成為了那個楊德昌電影中的印記,他與死亡的接觸已經變成了其中的一解,而不再是唯一,其他人用「愛」用克制壓抑了那本性的狂野,只有洋洋,他更像是二者的結合。他既有者那黑暗狂涌的沖動,又無時無刻不在控制自己。不同的是,他在找到那個缺口的時候,他同樣認識到了一切,關於自己,關於世界,關於那個我們無從知曉的地方。他像是一個獨一無二的觀察者,童言無忌似的說出關於世界的奧秘,他驚人地統一了自我與世俗的價值。

「洋洋」這個角色的超越性是楊德昌多年生活與思考的總結,這個萌芽一般的角色為楊德昌的電影開創了一個全新的位面,我們很難想像如果楊德昌還能夠繼續創作,會誕生怎樣的新電影,但至少他給了我們無限的遐想。這樣的一個角色會成為我們日常生活里的一員嗎?他像孔夫子轉世一樣,一個靈丹妙藥式的理想人格。

三.依舊,什麼都沒有改變

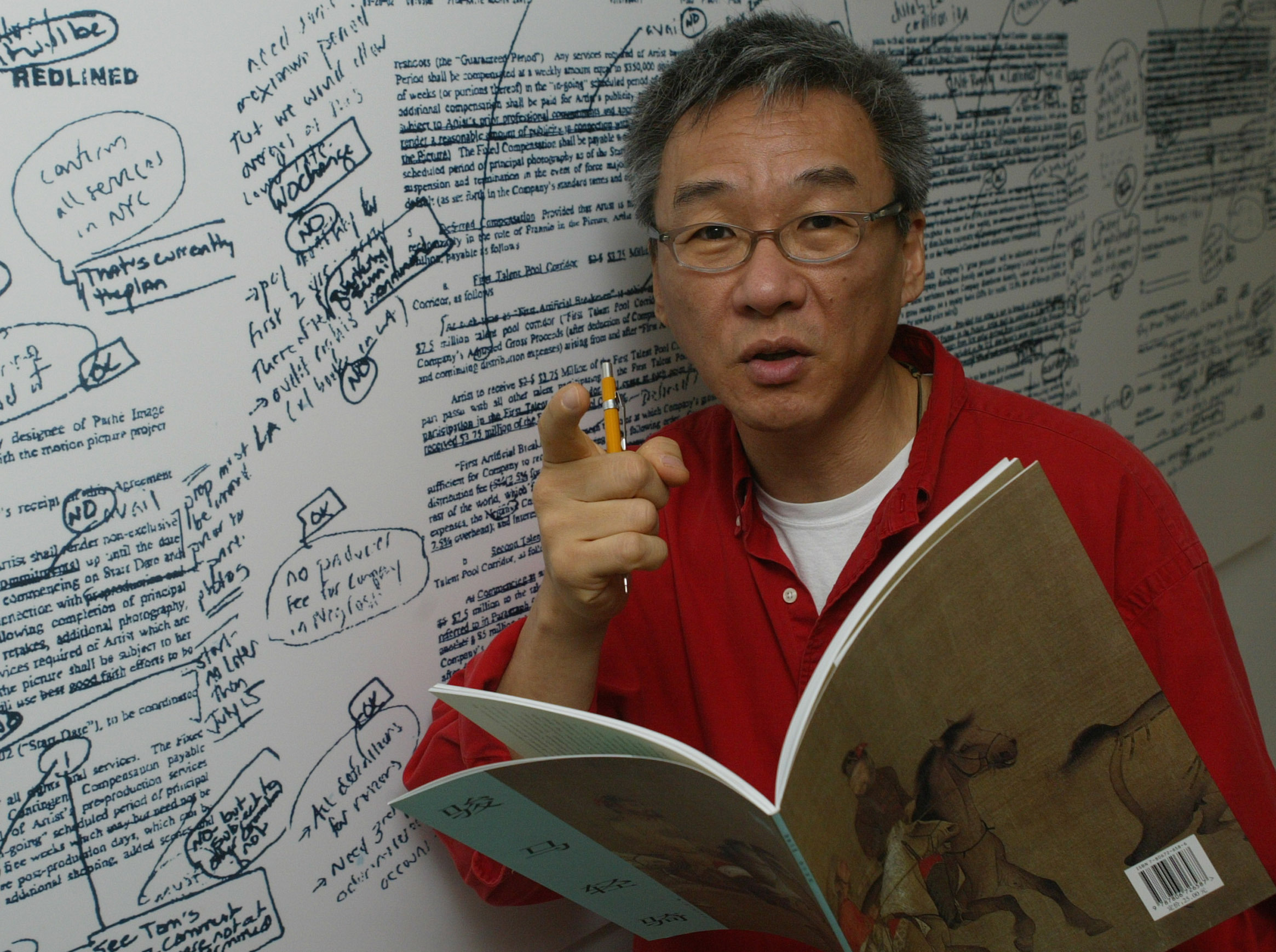

楊德昌最欣賞的大陸導演是田壯壯,他敬佩他敢於和權威鬥爭的心。一生都在與不公平鬥爭的楊德昌在那個幻想的電影世界里,曾不止一次地用手術刀剖開社會這顆跳動的心髒,他認同長鏡頭理論,總是期望讓觀眾看得見台北社會的現實,他討厭偽裝,曾憤怒地批評安哲羅普洛斯的電影在說謊。1987年的「台灣電影宣言」中他們宣稱要「爭取商業電影以外『另一種電影』存在的空間」,這「另一種電影」是「有創作企圖、有藝術傾向、有文化自覺的電影」,它們不為金錢、市場而服務,旨在一種全新的社會文化,這是楊德昌的夢想,也是那一代電影同仁的理想。可夢想不過只是泡沫,《海灘的一天》位列1983年台灣票房收入的倒數第一,《青梅竹馬》僅僅四天便從電影市場下片,只有幾十萬的票房收入,《一一》也從未在台灣公映過。市場的低迷使得楊德昌的電影世界愈發暗淡,《獨立時代》和《麻將》的消沉使得楊德昌的原子工作室已無法承擔獨立拍攝電影的任務,《一一》在日本公司的投資之下才得以問世,而到了《追風》,這部楊德昌未完成的遺作時,更是因為病情和投資公司的不信任而不了了之。盡管他的電影獲獎無數,被人稱頌,可現實的打擊紛至沓來,重病纏身的楊德昌也已經明白他的生命即將走到盡頭,而這個世界卻依舊沒有認可他,他在臨終之前重新拿起了畫筆,開始創作一部名為《小朋友》的動畫。

這部靈感源自動畫影片《長江動物園》以及自己生命歷程回顧的動畫,講述了一條名為「小朋友」的藏獒犬的故事,它與小女孩一路流浪只為避免被賣掉的命運,楊德昌只為它畫出了九次手稿便悄然離世。進入21世紀,楊德昌一直致力於動畫影片的創作,他與妻子彭鎧立經營起了鎧甲娛樂科技公司,專攻網絡動畫事業,而關於「流浪」的概念,其也完成了相關劇本的創作。在生命最後的日子里,他的無力感越來越明顯,他開始回到自己夢想最開始的地方,在小時候他痴迷於手冢治蟲的漫畫,時常在班級上繪畫並與好友分享,繪畫,那是他創作的起點。為了避免被這個吃人社會同化,在時光照耀的最後的角落里,楊德昌背上他的行囊開啟了與藝術流浪的旅途。

2023年10月25日,侯孝賢家屬發布聲明,確認了侯孝賢罹患阿爾茲海默症的事實。這位曾經激勵楊德昌用長鏡頭拍戲的同志在楊德昌離世的16年後也與電影做了最後的告別,曾經台灣的新電影運動在今天銷聲匿跡。楊德昌離開以前,為我們留下了數十個尚未拍攝的電影劇本和綱要,而這個世界並沒有像他所期望的那樣進步,只是還在旋轉著。

來源:機核