I. 他者教育作為生命之否定

二氧化物——這是我在學生時代面對教師「你們能否說出一些氧化物的種類」的問題時給出的答案。顯然,我的回答並沒有令教師滿意。我並沒有得到回應:無論是肯定或者否定。我得到的是無視和冷眼。對於我的化學老師而言,這不過是一個想要擾亂課堂秩序的人、一個自作聰明者、一個「並非好學生」的俏皮話。但是對於我來說,這是一次沉重的打擊。為了預習這堂課,我提前查找了課本以外的資料。在前一天晚上,我翻出了dioxide這個詞。和它相配的分別是carbon和sulphur——對於一個還沒學到氧化物的學生而言,這兩個英語單詞無疑超綱了。因此,我滿懷欣喜地把它留在腦中,期待著在課上一展風采。但結果正如上文所言:這是一次十足的失敗。顯然,我的老師認為:至少我應該把元素周期表上的其他元素和氧元素相配——就算是氧化氬也行。但我給出的答案顯然離題太遠了,以至於他不得不懷疑這個學生是否是在存心搗亂。

這一段小小的回憶實際上是我在最近對所謂「引導式提問」進行反思時才想起來的。在我看來,根本就不存在「引導式提問」——只要這個提問是在課堂上、是在機構里、是在學術組織中……只要它在這種權力機構中、在別人那里,這種引導就是一種假引導,所謂的提問也都是假提問,而研究的問題就更是假問題。

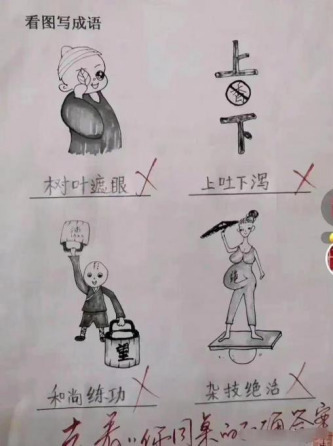

也許我們都聽多了「我家門前有兩棵樹」的笑話,也看多了網上流傳的各種「小學難題」圖。這些所謂「創新題」的笑點就在於它們根本就不創新。在學生時代,每當遇上觀點題的時候我都會大傷腦筋:雖然明面上「言之合理即可」,但是實際上卻有著所謂的「采分點」——這不得不讓人懷疑所謂文科教育的「文科性」和「人文性」何在。一方面,我們好像走進了巴特「作者已死」之後的時代;另一方面,我們的另一隻腳還踏在舊時代的屍體上。我們總有著這種割裂:寫了,但好像沒有寫什麼要緊的話;創(新)了,但是好像只是對上文進行了改造式的摘抄。我不得不去看這背後的目的指向什麼。分數、勞動、階級……這些「背後的因素」似乎有很多。但在我看來,最直接的只有一個,那就是「權力」。

對於教師而言,教室就是他施展權威的所在地。在這片領域里,所有的思想都要為著這權力而繞路。但還請不要把教師想成一個絕對的暴君,因為在他身後的是分數線、是評級、是家長的質詢乃至責罵、是工資的漲落乃至家庭的和諧……總而言之,他也是一個「受害者」,而不單單是一個「加害人」。

或許,我們可以把權威機構里的教師和學生想像成接生婆和嬰兒,把教學想像成一場接生(就像蘇格拉底追求智慧那樣)。這場接生是在夜里。年事已高的產婆本來正窩在床上。她的耳旁放著老舊的收音機。收音機里面傳來的是「教育理念」節目,那些節目老舊無趣,而且伴隨著電流的雜音,聽得這位產婆昏昏欲睡。突然,屋外發出了喧鬧的聲響——村里有個女人臨盆了。於是,頭腦還亂成一團的產婆被人八抬大轎架到了女人的家里:她現在就得給女人接生,否則女人和孩子今晚都要死在這里。這是一場危險的生育,而村里則只有她一個人曾經進行過接生。她不得不點上煤油燈,瞪大昏花的老眼,好看清嬰兒和女人的產道。最終,她完成了接生:嬰兒生出來了,但卻是一個畸胎。這實難怪罪產婆,因為接生之前的寶貴時間已經被浪費了太久——即使她再年輕幾十歲,結果也不會有什麼改變。於是她只好向天祈禱:能否幸運地活下來,還要看這個孩子自己。當嬰兒長大以後,他難免對產婆有所怨恨:為什麼要讓他這個怪物、這個雜種活在世上。而行將就木的產婆也難免有所抱怨(盡管她此時已經說不出來話了):既然註定是個畸胎,早年間為什麼要她把這個嬰兒救活。

這樣的糾纏實在難以分清楚對錯:好像每個人都被推上來,行使他不想行使的權力,承擔他不想承擔的責任。這背後有什麼共同點呢?也許就是這「否定」二字。盡管教育理念層出不窮,但是為了所謂的生計壓力、升學壓力乃至自己的身體健康,教師不得不學會否定,他也只能學會否定。而在這樣一種環境里,學生從他身上能得到的也只有否定。你也許會問:不是還有那些「好老師」嗎?還有那些「關愛學生心靈」的「好老師」嗎?但是,他們的「好」指向什麼呢?是不是指向了他們以為的學生的「未來」、學生的「前途」?這未來和前途雖然沒有明說,但就是性、權力與金錢,就是這「最低的」「人們賴以為生」的物質條件。

這些話都快被說爛了:「你不好好讀書,以後就沒有好前途」——這是含蓄版本。「你不好好讀書,以後就缺乏學歷資源、缺乏學習能力,從而缺乏金錢。你就會失去你原有的階級,成為地痞無賴。你就會從一個學生變成皮條客和娼婦,從一個體面人變成下等人」——這才是威力加強版,是他們的原意。「而要避免這悲慘的命運,你要做的就只有一件事,那就是聽我——你老師的話。」而這聽話背後是什麼呢?大概是「在最美的年紀奮鬥」,是「不要玩耍」,是「不要戀愛」,是「和你的『天生惰性』抗爭」……總結成三個字:你不要。而事實也證明,他們的話往往正確,雖然「好學生」不見得有多光明的未來,但那些「壞學生」則更是鮮有成功者。而萬一真出現一個反例,這個反例就會洋洋得意地跟別人去講:「看看我吧。別再聽那些老東西的話了。讀書?讀書有什麼用呢?」此時,他的老師則會勸勉他新一屆的學生:「你們能學他嗎?他背後有著誰誰。就算靠他自己,那也只是個例。」恰恰是在這時候,這對冤家長得最像一家人:他們嘴里都只有一個詞,那就是「否定」。

這「否定」讓教師「靈魂工程師」的名號成了一個笑話:他們更像是學生們的「肉體保育士」。而學生們的情況也沒有好到哪里:無論是在街邊撒潑打滾,還是在辦公室里情緒失控,甚至是在政壇上破口大罵——他們的字典里已經沒有除了「否定」之外別的單詞了。也許他們早就忘了,最初那個躊躇滿志的孩子並沒有想著去反對誰、去傷害誰、去處死誰,而是只希望得到教師的表揚,只希望得到一句肯定。而教師也早就忘了,他這個靈魂的牧者本來是要培育而非摧毀孩子的心智;本來是要做參天巨樹的根,而非壓垮駱駝的草。

然而,這「否定」總是包圍著我們,它包圍我們已經太久了,甚至我們自己都忘了它的存在。例如我本系列的第一篇投稿:我使用了弗朗西斯科·戈雅的作品《農神吞噬其子》。盡管我進行了多次調整,但是稿件還是被一再打回——直到最後,我徹底把被吞噬的孩子抹除,這篇文章才得以發出。而此時,這幅令人懼怖的畫面就改換了一副滑稽的面孔:畫中只有肢體扭曲的克洛諾斯(在羅馬版本的神話里,克洛諾斯被稱為薩圖恩——即農神),而無被他吞噬的孩子。對我而言,這幅「和諧版」的恐怖程度甚至超過了原作:血腥的吞噬的暴行被抹除了,成為無,甚至成為滑稽。這就和戈雅的另兩幅作品相似:同《裸體的瑪哈》相比,《著衣的瑪哈》一定是更加令人毛骨悚然的——這「否定」一經展現,就要被遮掩,就要被抹除,然而它並非不存在。正相反,正因為被遮掩,就要被遮掩、被抹除,它才比以往任何時候都更牢固地刻在我們的心中。我們沒有丟掉它。我們的遺忘意味著默許。這默許是從誰來的呢?在這里,我們終於來到了問題的原點:我們自身。

作為教育從業者,教師的眼里從來就沒有學生。或者說,教師的眼里從來就沒有「當下的學生」,而只有「未來的學生」,只有「擁有偉大前景」的學生、只有「擁有美好人生」的學生。就算再循循善誘,權力機構里的教師也還是要拿前途說事,而這前途則是以否定現在為基礎的,這也就是令他們頭疼的「不服管教者」出現的原因:總會有學生堅持「做自己」的理念——盡管這理念總是被看作是幼稚的,是輕浮的。這些「好教師」以未來擔保,要求學生歸順自己,而「好學生」則從善如流。他們一起對現在這個「幼稚的」自己進行否定,把自己打扮成大人,繼而從中獲益。因此,越是能教出「好學生」的老師,對學生的「否定」也就越深,因為這否定是假借肯定之口說出的:「我相信你知道思考自己的未來」、「我相信你能做得更好」。因而,這否定也就如上述被和諧的《農神吞噬其子》一樣,如《著衣的瑪哈》一樣,成為一種更隱蔽、更根深蒂固的存在——也許他們一生都不會認識到在自己的深處還有著這「否定」。就算是教師對離經叛道者的肯定也不過是一種偽飾:他們還沒心胸寬廣到能接受不同的東西,還沒智慧到能看出這「否定」。他們只不過是懶惰。就讓我在此明說吧——他們想說的是:「就算你成了妓女和皮條客,那也和我,和我家孩子不相關」。是的,這禮貌的背後就是冷漠、嘲笑乃至恨。

也許上述文字可能會讓你以為我是一個教育體制的仇恨者,但我要告訴你:恰恰相反。沒有人能比一個曾經的被教育者更懂教育,沒有人能比一個曾經的學生更懂老師。我還記得學生時代因為「和壞學生玩」而被數學老師批評過。當時她使用的就是那種「你想沒想過你的未來」的話語。在放學的時候,我和教師在校門口撞面,她小心翼翼地問我:「我課上說的話沒往心里去吧?」最佳的回應當然是假裝不知道她在說什麼:這才是讓她最快脫罪的不二法門。而她也正如我所料,看見我還在和周圍的人說笑,以為我根本就沒有記住這件事,哼著歌離開了。認為孩子沒有記憶當然是種大人的一廂情願:沒有一個人忽略了她在教學上的刻苦——這種刻苦甚至都可以說是一種自殘——由於孕假的問題,她還拖著沉重的身軀上了數不清的課,講了數不清的題。

然而——我又說到了這個詞——這種小心翼翼還不能解決問題。正是因為這種小心翼翼,因為這種自殘,教師們獲得了一種清教徒的「天命」,而這天命本就是基於反對和否定而生的。因而,這自以為的佳餚也就成了毒藥。在互不知情之下,誕生了無數雙向的被害人和加害者。

為此,我們不得不說:教育是失敗的。它是註定失敗的,是不得不失敗的。就像雞湯文寫的那樣,它還不是「素質教育」,還不是「靈魂的教育」。但是這些簡單的回答遺漏了一個要素:教育究竟是誰的教育?以上我們所說的教育都是權力機構里的教育,都是外源性的教育,而外源性的教育註定失敗。就像上文中在論及戈雅的畫作時談到的一樣:我們需要一種內源性的教育——我們的自我教育。

II. 他者與自我之間的的兩種面向:精英和庸眾的小大之辯

事實上,「自我教育」這個概念也並不新鮮。在許多年前,它就成了各大機構的搖錢樹:內在教育、靈魂教育、內在驅動力……而對我來說,這些教育也和第一節提到的教育並無分別:它們是權威機構里的教育,它們還沒有脫離權力本身。而我所言的這種自我教育,則是意味著將教育之權力掌握在自己的手上:請記住,你不需要任何所謂的靈魂牧者和精神導師——除了你自己,還沒有人有資格能勝任這一聖職。

然而,當我們離開權力機構,投入生活與社會中之後,我們就會發現:象牙塔外的世界遠比象牙塔里凶險。這里的人不是否定,而是謾罵;這里的人不是冷視,而是譏諷。

然而,這些惡劣的態度並不代表他們就知道些什麼。譬如上面的這張圖(它是從一個中國古典樂分享的視頻下方截出來的)。你自以為「高雅」。那麼讓我問問你:你央音十級了還是英皇八級了?讓我考考你:你能看懂幾種譜號?讓我請教你:您在哪個樂團高就?讓我教訓你:如果都沒有,就請閉上你的嘴。

一旦拋出這些問題,這些雜碎呈現出來的態度就會像我在第二章提到的一樣:當剝開他偽裝的嚴肅,他就會露出那副嬉皮士的面孔。「他想用這種嬉笑怒罵、恣肆妄為的臉孔混過去,但卻難以躲開我們的質詢。所以,他們也只好保留著這幅混世魔王的態度,直到把它鑄成自己全新的臉。」

這些人還沒有資格談嚴肅,因為他們還沒看到一種快樂、一種輕盈。與這種快樂和輕盈相比,他們口中的嚴肅正是一種淺薄,他們口中的高雅正是一種媚俗。我想起了曾經的一位同學,他以Hallelujah合唱為高雅的代表,而以街邊放的「最炫民族風」為噪音。我不知道他有沒有注意過那些「最炫民族風」樂下的舞者:他們的表情是那樣歡快,就像重返了無憂慮的童年。我還記得曾經清晨在公園中的漫步:在某個涼亭里或者大樹下總有那樣一個老年樂團。這個小小樂團里有著指揮,有著演奏者,有著演唱者。他們的樂曲偶爾間也會有錯音,但是這個不和諧音很快就被拋在腦後了。他們的樂曲總是流動的,伴隨著歡笑和以往的回憶。這樣一種快樂之曲正是我所言的輕盈。

我們嚴肅了太久,這不是因為我們缺乏嚴肅,而是因為我們缺乏快樂。這嚴肅是對我們無能的掩飾。而即使把自己掩蓋在嚴肅之下,我們又能獲得什麼呢?

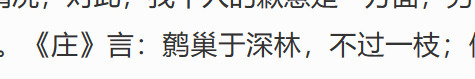

就以我自己的閱讀為例,在我悲劇講座的第一講里,你可以看到這種明顯的錯誤——這很明顯是一個青澀讀者犯下的錯誤,他還不熟悉文本,甚至不熟悉 [jiāo liáo] 這二字的讀音。這正是他在匆忙中復制之後只把「鷦鷯」粘貼出來一半的原因。

但是這又如何呢?他的閱讀不是一個定點。他還會閱讀下去。昨日的閱讀已經過去,然而它還在延伸,還在激勵著這個孩子閱讀。如果一定要對比的話,那「安樂場」這個名號下出現的第一次莊子文本和最後一次出現的莊子文本果然在同一個層面嗎?它們果然歸屬於同一個閱讀者嗎?

或許莊子文本本身更能說明這件事的詭譎:就以我們學生時代接觸過的《逍遙游》為例。「鯤鵬」果然如陸德明言,是「大魚名也」嗎?還是當從陳景元和羅勉道言,以《爾雅》釋之,「凡魚之子總名鯤」呢?而到了後文的「之二蟲又何知」一句,這「二蟲」是如陸長庚所言,為「彼二蟲決起榆枋之下,不過如適葬蒼者耳,豈知大鵬所積者厚,而所到者遠哉」,還是同郭象之義,是「二蟲,謂鵬、蜩也。對大於小,所以均異趣也」呢?而《逍遙游》外,又有《秋水》:如成玄英言,「內則談於理本,外則語其事跡」。再如王夫之的《莊子解》言:「《秋水》此篇因《逍遙游》《齊物論》而衍之」,文本又指向了《秋水》。

在《秋水》中,最被人津津樂道的就是這句話:「井蛙不可以語於海者,拘於虛也;夏蟲不可以語於冰者,篤於時也。」這句話常被人拿來證明自己的優越,但是這兩句後面的那一句呢?——「曲士不可以語於道者,束於教也。」這句話被有意或無意地忽略了。這些生而有涯者還不知道涯在何處,倒以為自己是「無涯」之人了——今爾未出於崖,觀於大海,不知爾丑,不可與語大理矣。這些人在求什麼呢?是智性的累和嗎?那不過是無涯之路而已。就像我上面的文本一樣:鯤鵬是一重小大;二蟲是一重小大;內外篇之分又是一重小大;井蛙、夏蟲、曲士又是一重小大;《逍遙游》和《秋水》又是一重小大。這些小大又指向了別的小大:它們指向了《養生主》的「以有涯隨無涯」;指向了《天下》的「惜乎惠施之才,駘盪而不得,逐萬物而不反」,指向了《山木》的「材與不材之間,似之而非也,故未免乎累。若夫乘道德而浮游則不然」。而這些小大又指向了《寓言》的「寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪」。而《莊子》之外復有《列子》:如《湯問》之言,此乃「然無極之外復無無極,無盡之中復無無盡。無極復無無極,無盡復無無盡。朕以是知其無極無盡也,而不知其有極有盡也」。

這些小大之辯還遠沒有結束:對於並不在乎《莊子》文本的人而言,這些解釋只是一種徒勞。而對於我而言,他們的無謂態度也只能算得上好笑。在這里,彼此之間就有了一重自認「精英」和視他人為「庸眾」的小大之辯。這不禁讓我想起了兩個故事。

第一個故事是柏拉圖在《泰阿泰德》篇中借蘇格拉底之口描述的泰勒斯:據說泰勒斯在觀察天象的時候不小心掉入水坑里。有人嘲諷他:「泰勒斯知道天上的事情,卻看不見腳下的東西」。然而,這個故事還沒有結束,在《政治學》中,亞里士多德為這位哲人小小地挽回了顏面:他聲稱泰勒斯正是從夜觀天象中找到了致富的秘法,因此大賺了一筆——他想要以此說明哲人的智慧。但是在我看來,這種「找補」讓哲人的形象更接近阿里斯托芬《雲》中的那個蘇格拉底,那個滿口天上之言的瘋人。

另一個故事看起來更像是凡夫俗子的俏皮話,故事是這樣的:哲學家乘船出海。一路上,和船夫的交談讓他感受到了後者的庸俗。哲學家連番質問後者懂不懂哲學和數學,得到的答案都是不懂,因此,船夫也接連「失去了」一半和百分之八十的生命。突然,海上揚起了大風,巨浪將小船打翻。這時,船夫問這位哲學家是否會游泳。哲學家給出的答案是「不會」,而他也就因此失去了百分之百的生命。

這兩個故事看起來也像是一種小大之辯:哲人和俗人、精英和庸眾。每一方都在塑造一個自己更加優越的故事。但是他們的心底果真有那麼自信嗎?還是說他們不得不通過對彼此的批判和否定來確立自身呢?在這一點上,我們又回到了最初的原點:這個「自我」究竟意味著什麼?

這個問題異常復雜。讓我們先從它的反面開始:「自我教育」不是什麼。它首先就不是一種二分法,不是一種分類的形上學。對於人們來說,二元論和形上學無疑有著極大的魅力,以至於人們總會讓自己的思想屈服於這樣一種分類之下:小/大;男人/女人;庸眾/精英;通俗/藝術;表象/本質……

這種「二分形上學」其中的一種表現就是:當他們對使用自己的「智力」感到自滿時,就會發出這樣的宣言:「這些人對我的理解是可笑的,因為他們本質如此。他們的發言不過是蠢貨和瘋子的言語,而他們的遭遇則是他們要為此付出的代價。」而當他們遇上心目中更大知識權威的「壓迫」時,他們又會這樣說話:「這乃是一種精英級別的傲慢,它導致的就是種族主義、非人道主義甚至大屠殺。」如果你覺得這兩句話過於拗口,我這里還有一個通俗版本:前者是「這幫傻*就欠管,他們活該死,活該受苦」;後者是「我們人民群眾喜聞樂見,你算老幾」。這些發言就屬於我所提到的兩種面孔:精英的和庸眾的。

它們看上去似乎有力,似乎「解氣」,但它們還不是你的發言。這兩張面孔看上去親切,看上去可靠,但它們還不是你的面孔。那個隱藏在「精英」後的、畏縮在書堆里的人是誰呢?那個藏身在「群眾」後的、放浪在狂歡里的人是誰呢?那個把自己行徑隱藏起來,打扮成黑客模樣,到處「銳評」他人的人是誰呢?是你嗎?還是如叔本華所言,是在你腦中跑馬的別人的意志,別人的思想呢?這些怒罵、這些訓斥是朝向誰的呢?是朝向你的敵人嗎?那麼,它們又和你有什麼關系呢?當把這些假面剝下來,下面隱藏的是什麼?是潰爛的肉骨嗎?還是一望無際的深淵呢?你到底在用什麼腔調和別人說話?是你這個「愛國者」在訓斥「叛國者」,還是你這個「圈里人」在棒喝「門外漢」?當你說出這話的一剎那,你本身也就同這「有翼飛翔的話語」一樣,消失在存在之中了。或許我們在這時候還能去想想上面故事中的那個哲學家之死的寓言:他的死不是因為他「缺乏」知識, 而是他的所學和其生命並不相關,和他本身還沒有聯系 。

那些被呵斥者和你的言論有關嗎?也許無關。不如說,正是這無關的態度讓他成為他自己:他還不在乎你說什麼。然而,這種態度正是那種「否定」的態度,而在「否定」里,人還不能成為他自己。就像我們提到了兩張面孔一樣:你靠著否定他人存在,但是當拆下你「精英」和「庸眾」的面具之後,你究竟還能剩下些什麼?是之前說的那種嬉皮士精神嗎?是在網絡上肆意辱罵,一擊脫離,然後又洋洋得意,精神勝利的態度嗎?那你還什麼也不是。不過,你總要憑借著這否定去找尋到你自己,總要用這虛無去填補你的充實。讓我告訴你吧,這樣做的結果只有一個。正如尼採在《悲劇的誕生》中所講的那個可怖預言一樣:你最好的結局就是立即去死。

這些盲目之徒啊。他們的嘴里已經念了太多遍「洞見(Insight)」和「審查(Review)」,他們用前者標榜自己,用後者批判他人。但是,他們還沒有這兩者——他們還從來沒有過內視(In-sight)與回望(Re-view)自身。因此,他們自身也就永遠地迷失了。

III. 自我教育作為生命之肯定

當我談到教育和閱讀時,我能想起什麼呢?或許正如百年孤獨的開篇所述的那樣:多年以後,面對《聖經》時,我將會回想起獨坐在圖書角旁,沐浴在日光之下的那個遙遠的下午。當然,那時的我看的還是某個不知名出版社的注音故事版。 對於一個字都認不全的孩子來說,想要記清楚那些聖事、那些先知的名字顯然難如登天。 就算有了拼音的註解,這個孩子也還是記不住「亞伯拉罕」的名字,還認不出「燔祭」的讀音與含義。但是這個孩子仍然津津有味地看著。從創世而始,他走出埃及,一路伴著數不清的人名前行。基督降生了,隨後又死去,繼而又復活。這些故事都在他的腦海里。當這個孩子興沖沖地跟別人分享這份喜悅時,「亞伯拉罕」總會變成「亞伯拉」,而故事也總會截止在伊甸園,《新約》中永遠只有一個永恆的聖者,而沒有被他忽視的「拿撒勒人」……

希臘悲劇對於這個孩子而言又如何呢?這些故事和這個孩子更遙遠的回憶糾纏在一起。那時,這個孩子的外祖父還沒有離世,伴隨著他們的那條狗也沒被埋進黃土,而是還安穩地趴在桌旁。狹長的茶水桌緊貼著牆擺放。牆面上貼著的是從報紙上剪下的節目單。每到晚上十點,孩子就吵鬧著要從外祖父手里拿來遙控器,好播到那個有著「奧林匹斯星傳」的電視台。而孩子的外祖父呢,也總是把電視的所有權轉讓給他的孫輩。在無數個夜晚中,這一老一少就是這樣度過的,直到他們之中的一人用盡了此岸的時光。

這些回憶總讓我聯想到建造巴別塔的這份苦工。我們的此岸生活就如同築起一座巴別之塔:任憑知識如何累積、體魄如何強健、權力如何膨脹,最終也會在死的一刻轟然倒塌。在這苦工里,有人盲目地累著磚塊,有人則察覺到了這份事業的徒勞,但他還不能停下——歲月這位嚴厲的監工揮舞著他的皮鞭。不管這個聰明人如何智慧,他也要被逼迫、被拉扯著前行,直到走盡他的時日。於是這些人開始哀嚎,開始流淚,開始變成最古老的書里的最刻板的形象:他們就是那些在戰爭中垂淚的女人。其中的更聰明者是哲人、是詩人,他們是日神、是酒神,以哲學和詩學去掩蓋著苦痛。在冷酷的思索或迷醉的狂亂中,他們帶領著自己的子民過完了這一生。而我們呢?我們這些渣滓、這些敗類、這些蠢貨、這些白痴。我們用什麼來完成我們的面對呢?

我們擁有更強力的武器。我們的武器就如同現代戰爭中的核彈,就如同諸神之戰中的雷霆。我們向著生活本身揮鞭。我們的武器就是這愛。

尼采的這句話飽受爭議,這是因為他以往的解讀者都是學者、都是抄工、都是瞎子。盡管在這世上度過了許多時日,但他們還不曾生活過。這鞭子還不是訓斥、不是嚴厲、不是冷言冷語,而是一種撫摸,是一種溫柔,是一種寬慰。並非所有鞭打都是由恨而生的。尼采的鞭打正是這例外:這乃是由於愛而施行的。或許王洛賓的歌曲正能唱出這種傾訴:在人心頭揮鞭的,乃是一種出於愛的擊打。

是的,就是這愛讓我們的敵人膽寒。我們這些精神貴族邀請末人聚餐。我們提前約好:為對方准備晚宴的食物。我們擺上魚肉、無酵餅和葡萄酒,而我們的敵人則准備了魚刺,生牡蠣和毒芹汁。當晚宴開始時,我們彼此交換飲食。他們的眼中閃過陰鷙:他們以為我們會蠢到把這些東西喝下去而不是倒掉。但是,在我們把他們送上的食物打翻之前,他們自己就把這食物換了回來:他疑心我們會使用什麼惡毒的魔法,在他的眼皮下把健康的飲食變成致命的毒物。他篤定:這份看上去更加可怖的飲食才是無毒的,而我們的那份健康飲食才是真正的毒品。於是,他帶著輕蔑吃下了自己准備的食物。魚刺卡在他喉中,牡蠣沉在他胃里,毒芹讓他面色鐵青。而我們吃下為高尚者准備的食物,這魚和餅讓我們得以果腹,這葡萄酒讓我們得以解渴,而這末人的慘狀則讓我們發笑。這笑緩解了我們的壓力。我們健壯更勝往常。最後,出於關懷,我們為敵人送上慈悲之刃,結束他們的痛苦。在更遠處的敵人看來,這分明是我用愛殺死了其他的敵人, 他們怎能不驚怖?怎能不膽顫?

一個健壯的人當有一個好胃口:他當然能消化這些不滿和否定,但他也不至於愚蠢到親口喝下毒汁。若有人用右手打你的臉,連左手也給他砍去;有人想要告你,要拿你的里衣,連外衣也給他奪走;有人強逼你走一里路,你就押送他走二里。這些人是貧瘠之人,他們需要的就是鞭打。因此:有求你的,就給他;有向你借貸的,不可推辭。

你要愛自己遠超你的鄰舍:因為他們還不愛自己。你豈能去這無水的井中汲水,去無魚的塘中垂釣呢?這就如同查拉圖斯特拉和老聖者的交談:人們身上背負得不是太多,而是太少。基督背負了人的罪,因而這罪也就永遠也不能脫除了。

「不要把你的罪推給基督」——這就是尼采的警告。人的罪業永遠無法抹除:你的每一句惡言、每一次傷害都刺在犧牲者的魂靈上,召顯著你的平庸之惡;你的每一次貪婪、每一次放縱,都刻在你自己的肉身上,顯明了你這庸碌之徒。而鞭打則是一種警醒,則是一種觸目。不正是從這鞭打中,我們才幡然醒悟,學會愛了嗎?我們是愛自己,然後連同著愛鄰人。我們是愛這原罪,因此把荊棘冠戴在頭上,讓它刺痛我們,好永遠在眼前流下警醒我們自身的罪血。正是因為有了這無可饒恕之罪,我們才有了愛。正是因為有了死,有了這永遠無法寬恕之罰,我們才得以生。

蔑視擁有和承擔的人如同哈姆雷特:他還沒有一個好胃口。他空在思想的宮殿里踱步,卻不願踏上行動的路途。生存抑或毀滅?這一問題就如同忒修斯之船一樣困擾在王子的心頭:何時才有真正的正義、真正的復仇、真正的忒修斯之船呢?「這樣,重重的疑慮使我們全變成了懦夫,決心的赤熱的光彩,被審慎的思維蓋上了一層灰色,偉大的事業在這一種考慮之下,也會逆流而退,失去了行動的意義。」

而我們的愛——我們的奧菲麗婭在哪里呢?她死在了我們的迷惘中,死在了我們的踟躕中。當我們幡然醒悟時,這具浮屍已經被水泡爛,再也沒有了往日的光彩。

而真正的醒悟是什麼?就是這鞭打,就是這屠殺,是我們連同自己一並貫穿的利刃,是這愛的行動。

像我之前所言的一樣:我們需要內視(In-sight)與回望(Re-view)。而這內視和回望之所以困難,是因為它絕非出自我口,而是出自你自身:這聖既已在你面前昭顯,你何以還要另鑄金牛呢?這律既已在你胸中呈現,你何以還要他造石板呢?

你是否想過?有什麼教育和閱讀是屬於你的呢?有什麼被別人否定的閱讀恰恰是你本身之愛呢?是別人罵過幾個來回的成功學書籍嗎?是別人迎頭痛批的「引流狗書單」嗎?是專家學者的著作嗎?是從錄像和視頻中窺見的別人的人生嗎?是從便利店或回收站成捆抱回家的色情雜誌嗎?

或許你曾鍾情於成功學這種「廢紙」。但你知道嗎?那個被說爛了的「延時滿足」正出自柏拉圖《普羅泰格拉》篇中的蘇格拉底之口(盡管它並不是一個主要論題)。或許你經常背誦愛情詩歌。但你回想過嗎?那辭藻的華麗也並不比被色情作品激起的性慾更貼近你的自身。也許你看了無數篇家書和書信。但你沒有記起來嗎?只有自己的母親的電話和鄉音才能讓你流淚。

因此,正視你自己,愛你自己吧。別人還沒有這種威力,還沒有這種至高的權能。我們的閱讀和教育乃是出自於這種自我之愛。別人又算得了什麼呢?這正像那個被講了無數遍的海邊拾貝的故事:在大海旁漫步的孩子聽到的永遠只有海浪的奔涌,永遠只有他自己耳中的自然之聲。別人的意見又能算得了什麼呢?無數的反對都消融在了浪里,因而轉變成了一種誘惑。正是這種誘惑吸引著孩子的腳步,讓他緩步前行。

誰在乎那些懷恨者呢?他們既然恨這生命,就讓他們去死吧——這豈不是正遂了他們的願了嗎?既然他們總是這樣的懷疑者,那我們的真誠就難免被當成心懷叵測;既然他們總是這樣的否定者,但我們的褒獎就難免被當成冷言冷語;既然他們總是這樣的末人,就永遠不要把他們當成主人,而是要把他們當成奴隸。因為他們愛做奴隸:他們愛怨恨、愛責罵、愛受難、愛被人殺死,唯獨卻不愛這「愛」本身。這些個末人們啊,我們能為你們提供什麼呢?再健康的飲食,到最後也要被你用自己的毒藥換掉。我們只好給你想要的:我們只好給你「死」。

我該怎樣面對你們呢?我愛我的讀者,我也愛我的敵人。但只有他們學會愛自己,他們才能看到這愛本身,才不至於讓這愛殺了他。為此,我不得不克服這同情。我是冷眼旁觀者,我看著這些人打滾、受苦,我在一旁歡笑。他們總是懷恨在心:他們以為這笑是對他們的。而實際上,這笑是屬於我自己的。我在笑我自己克服了多餘的同情。 而他們則由於長久以來把眼睛寄託在別人那里,已經讓這恨在心里生了根,失去了內視和回望的能力。 於是我笑著看他們被碾成齏粉,笑著看他們去死。在死了之後,他們才能到達「我」這里:

我有我的使命。而現在,我正邁步在尋找我自己的途中。我要到哪里去找尋我呢?我要找到快樂的先知。我要找到歡樂的精靈。唯有在這條路上,我才能找到我自己。而在這條路上,我還能看到查拉圖斯特拉,還能看到你們。我們向著比雷埃夫斯港下降,向著山下下沉,離開我們的山洞,就像從陰暗的山後升起的晨曦,熱烈而強壯。

來源:機核